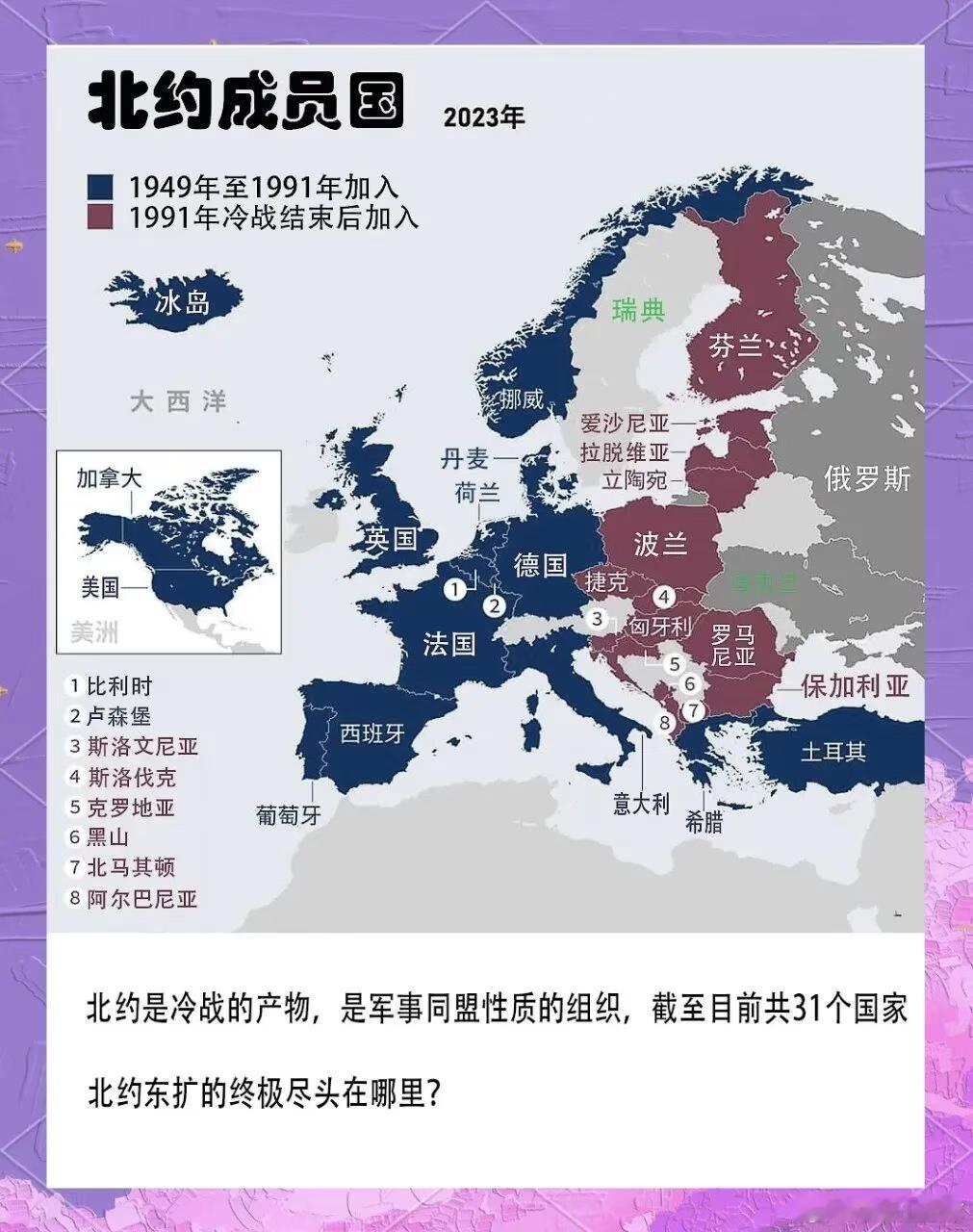

当美国转身离开:乌克兰危机如何撕裂西方阵营最近,美国著名国际问题专家、芝加哥大学政治学教授约翰·米尔斯海默抛出了一个惊人观点:西欧因为乌克兰危机正走向“黯淡的未来”。在他看来,这场危机的始作俑者不是别人,正是西方自己,特别是美国。这场发生在欧洲东部的冲突,已经不再是简单的两国交战,它像一面镜子,照出了西方世界内部的重重矛盾,也预示着全球权力格局正在发生翻天覆地的变化。一、危机的种子:北约东扩的战略误判回顾冷战结束后的三十年,西方世界沉浸在胜利的喜悦中。当时的美国如日中天,带领西欧国家不断推动北约向东扩张。在西方精英看来,这是“历史的必然”——将民主制度和西方价值观推广到整个欧洲。但这个决策忽略了一个基本事实:俄罗斯绝不会坐视自己的战略缓冲地带被一步步蚕食。米尔斯海默打了个比方:这就好比有人在你的家门口不断部署力量,你却被告知“这与你无关”。任何一个大国都无法接受这样的安全威胁。特别当北约将目光投向乌克兰时——这个与俄罗斯有着深厚历史文化渊源的国家,危机就已经不可避免。在俄罗斯看来,这已经不是普通的地缘竞争,而是关系到国家生存的根本问题。二、裂痕显现:美欧同盟的信任危机乌克兰危机最直接的后果,就是暴露了美国与欧洲之间的深刻分歧。表面上,西方阵营团结一致,共同制裁俄罗斯。但在幕后,正如米尔斯海默所观察到的,西欧国家正“与美国就如何应对乌克兰问题展开斗争”。这种分歧不难理解。欧洲是乌克兰危机的直接受害者:能源价格飞涨,数百万难民涌入,经济面临衰退风险。而远在大西洋彼岸的美国,不但受损有限,反而通过向欧洲出口液化天然气和武器装备获得了实实在在的经济利益。德国、法国等欧洲核心国家的犹豫态度与美国坚定不移的支持形成鲜明对比。德国在提供重型武器上的迟疑,法国总统马克龙一再强调“不能羞辱俄罗斯”,这些都说明了欧洲有自己的盘算。毕竟,战争发生在欧洲门口,欧洲人最清楚和平的珍贵。三、时代转折:美国霸权的消退更深层次的问题在于,世界已经不再是美国一家独大的单极世界。米尔斯海默指出,我们正在见证“权力分配的深刻变化”。中国的崛起,俄罗斯的复兴,以及其他新兴经济体的发展,使美国相对实力下降。这个趋势在特朗普第一任期提出“美国优先”时就已经显现,在第二任期的当下依然延续。对美国而言,战略重心向亚洲转移是必然选择。中国被视为唯一能挑战美国霸权的竞争对手,五角大楼的预算、外交资源的配置都在向亚太倾斜。用专家的话说,“欧洲已不再是美国的头号关切”。这就产生了一个严峻问题:当美国逐渐抽身离去,欧洲准备好独自面对俄罗斯了吗?答案显然是否定的。数十年来,欧洲在美国的安全保护伞下过得太过安逸,军备松弛,防务体系高度依赖美国。如今保护伞将要收起,欧洲却还没有准备好自己的雨具。四、战略困境:西方的两难选择当前的乌克兰危机陷入了一种尴尬的僵局。西方一方面希望通过支持乌克兰来削弱俄罗斯,另一方面又害怕冲突升级引发更大战争;一方面宣称要坚定维护乌克兰主权,另一方面又在军援问题上瞻前顾后。这种摇摆不定的态度,恰恰反映了西方战略的内在矛盾。更令人担忧的是,米尔斯海默预测这场冲突很可能“被冻结而非解决”。这意味着乌克兰东部可能像德涅斯特河左岸、科索沃一样,成为又一个悬而未决的领土争议地区。如果预言成真,欧洲将长期生活在与俄罗斯的“有毒关系”中:既有经济往来,又互相猜忌;表面外交互动,暗地军事对峙。这种状态对欧洲的发展将是持续性的伤害——安全支出大幅增加,投资环境恶化,政治资源被无限期占用。五、前路何在:欧洲的生死抉择面对如此严峻的挑战,欧洲必须做出艰难但必要的选择。首要任务是重建独立的防务能力。过去几十年,欧洲在美国的保护下过着安逸的日子,军费开支屡屡不达标,武器装备体系严重依赖美国。如今是时候改变这一局面了。欧盟需要建立真正属于自己的快速反应部队,发展自主的军工体系,不能再将自身安全寄托于他国。其次,欧洲需要重新思考与俄罗斯的关系。完全对立不符合欧洲利益,但一味退让也不可行。欧洲必须找到一条中间道路:在坚守原则的同时,保持与俄对话渠道,建立有效的危机管控机制。最重要的是,欧洲需要确立自己在世界上的定位。在美国与中国、俄罗斯的复杂博弈中,欧洲不应成为任何一方的附庸,而应基于自身利益和价值,走出一条独立自主的道路。******回望这场危机,最令人唏嘘的是它的可避免性。如果冷战结束后,西方能够构建一个包容俄罗斯的欧洲安全架构;如果北约能够停止东扩的脚步;如果大国之间能够多一些相互理解,少一些战略傲慢,今天的悲剧或许不会发生。历史没有如果。现在的欧洲正站在十字路口:是继续依赖美国,在不确定的保护下苟且?还是痛下决心,走出一条属于自己的道路?米尔斯海默的“黯淡预言”不应被简单视为悲观论调,更应成为欧洲觉醒的警钟。危机之中往往孕育着转机,如果欧洲能够从这次危机中汲取教训,真正实现战略自主,那么今天的“黯淡未来”或许会变成欧洲新生的起点。在世界从单极走向多极的历史转折点上,每个国家、每个地区都在寻找自己的位置。欧洲的未来,终究应该由欧洲人自己决定。