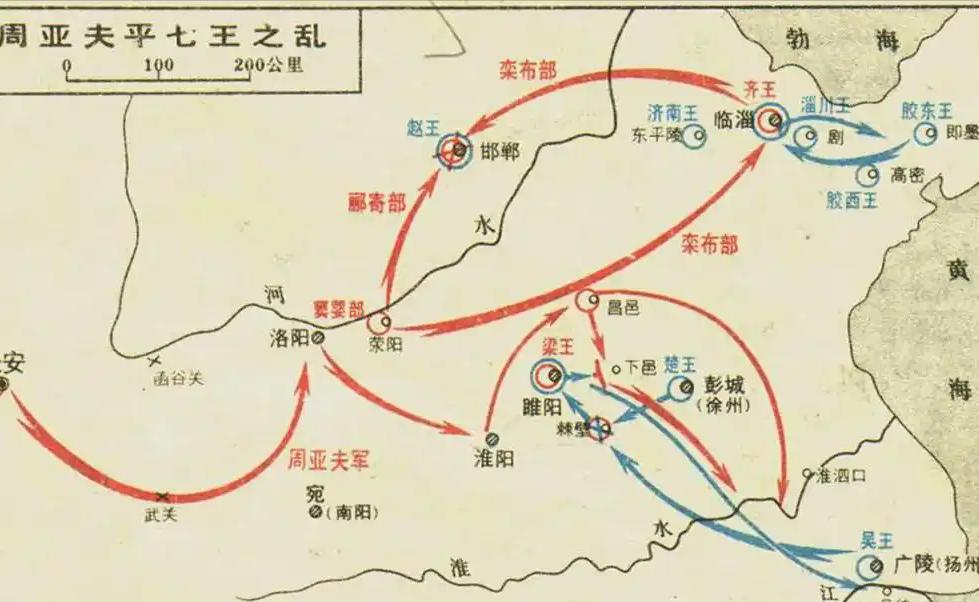

汉景帝削藩为何招致七国之乱? 汉景帝削藩招来七国之乱,根子扎在刘邦开国时埋下的制度矛盾里。刘邦灭异姓王后大封刘姓诸侯,本意是让兄弟子侄替儿孙守江山,却没料到血缘这根绳子会随时间磨损。 到汉景帝时,刘邦的侄子吴王刘濞已在位四十余年,吴国坐拥三郡五十三城,铸钱煮盐富可敌国,甚至能免百姓赋税收买人心。 这些诸侯王名义上是“藩屏”,实则是国中之国——有军队、有财税、有官吏任免权,连汉朝的法律都管不到封国内。当晁错向汉景帝直言“今削之亦反,不削亦反”时,他戳破的正是一个纸糊的稳定:诸侯坐大不是会不会反的问题,而是何时反、怎么反的问题。 矛盾激化的导火索,藏在汉文帝时期的一桩旧案里。吴王太子入朝时与还是太子的刘启下棋争执,被刘启用棋盘砸死。刘恒为息事宁人,特许刘濞“称病不朝”,看似退让,实则让仇恨在吴国生根。 刘濞从此暗中招纳亡命之徒,打造兵器囤积粮草,这些动作在中央眼里都是谋反信号,却因缺乏直接证据只能隐忍。晁错的削藩策正是瞅准了这一点:吴国太强,强到任何风吹草动都会让中央睡不着觉,与其等它羽翼丰满,不如主动出手。 但晁错低估了削藩的政治艺术。他选择的突破口——楚王丧期淫乱、赵王违规、胶西王卖官——都是诸侯王常见的小过错,用这些理由削地,在诸侯看来就是欲加之罪。 更致命的是,削藩令直指吴国的豫章、会稽两郡,这等于砍断刘濞的经济命脉。吴国的铸钱工场在豫章,海盐产地在会稽,失去这两地,吴国立马从富甲一方沦为二流诸侯。刘濞明白,今天丢两郡,明天可能就丢王位,与其坐以待毙,不如赌一把“清君侧”的大旗。 七国联合的逻辑,藏着诸侯王的生存焦虑。胶西、胶东等齐地诸王,本是从齐国分裂出来的小诸侯,汉文帝“众建诸侯而少其力”的策略已让他们尝到被肢解的滋味。 当景帝继续削地时,他们担心今天削胶西,明天就轮到自己。楚王刘戊的楚国紧邻吴国,中央拿楚国开刀,等于在吴王眼皮底下动土,刘濞振臂一呼,刘戊只能裹挟入伙。 赵王刘遂的赵国北接匈奴,本就有割据野心,削藩令削去他的河间郡,无异于逼他谋反。这些诸侯各怀心思,但有一点共识:削藩不是针对某个人,而是要动摇诸侯王的根本地位。 汉景帝的决策失误,加速了叛乱的爆发。晁错建议“先削吴”时,朝廷上下几乎一片反对声,连窦婴都公开质疑。但景帝急于求成,一年之内连续削夺楚、赵、吴、胶西四国封地,这种密集打击让诸侯没有喘息余地。 更要命的是,当七国以“诛晁错”为名起兵时,景帝竟幻想牺牲晁错换取退兵,这种动摇让中央权威扫地。周亚夫后来虽靠断粮道平叛,但三个月的战争已让天下看到:削藩没有退路,妥协只会助长反叛气焰。 深层来看,七国之乱是郡县制与分封制的最后对决。刘邦的郡国并行制本是过渡方案,汉文帝用“分齐”的软刀子削弱诸侯,汉景帝却想用硬砍的方式解决问题。 晁错的悲剧在于,他看清了诸侯必反的趋势,却没找到让诸侯不反的办法。对比后来汉武帝的推恩令,同样是削弱诸侯,推恩令用“分地给庶子”的糖衣炮弹,让诸侯子弟主动拆分王国,既避免了流血,又达到了削藩目的。 而景帝时期的削藩,本质上是中央与诸侯的直接对抗,没有缓冲地带,没有利益同盟,最终只能靠战争决出胜负。 这场叛乱看似突然,实则是刘邦以来六十年矛盾的总爆发。当刘濞在广陵起兵时,他喊的不是“推翻汉朝”,而是“清君侧”,这说明诸侯仍承认刘氏天下,只是反对中央的削藩政策。 七国之乱的平定,不是因为中央有多强大,而是诸侯各怀鬼胎——齐王临时反悔闭城自保,赵王勾结匈奴却迟迟不动,吴王二十万大军孤军深入,最终被周亚夫拖垮粮道。 但战争的教训残酷:在分封制的框架下,削藩必然触动既得利益,没有成熟的政治策略和足够的军事准备,任何激进改革都可能引发燎原之火。 汉景帝用三个月的战乱,为汉武帝的推恩令扫清了道路,这代价不可谓不沉重,却也让后世看清:解决历史遗留问题,需要的不仅是勇气,更需要智慧。

![刘邦那时候也不知道有司马懿这样的操作[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5546330340296581054.jpg?id=0)