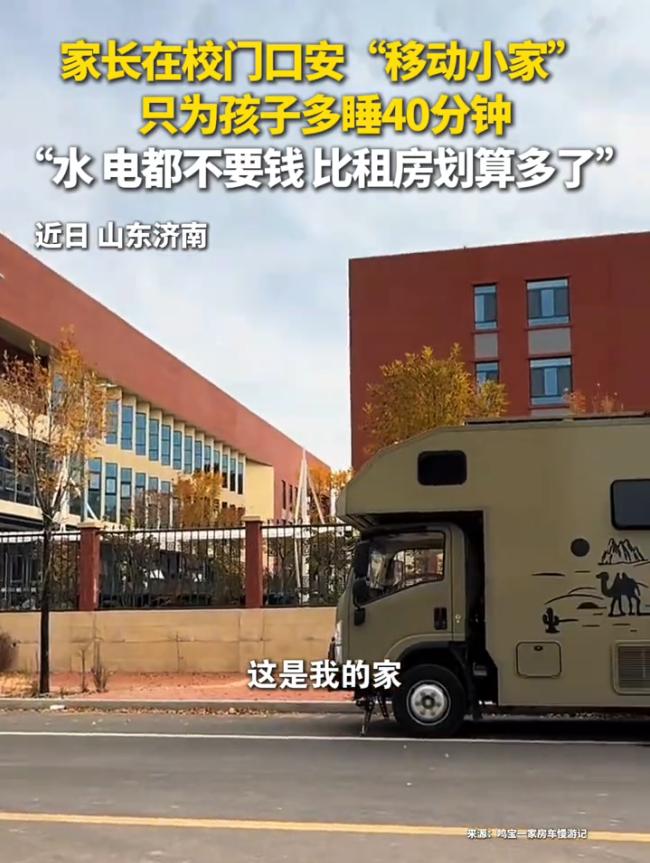

《冰裂纹笔记》(百花文艺出版社2025年5月版)收录了宜昌青年作家马南近年创作的十二篇中短篇小说。书名中的“冰裂纹”,不仅象征着作者对当代生活的深刻把握,更隐喻了小说中各种角色的命运痕迹如何通过精彩的叙事焕发出真实且独异的美学价值。

《冰裂纹笔记》中的作品多以经历着剧烈变迁的城市为背景,着力刻画女性所处的“出走”与“返回”的双重困境。马南的小说,既是对女性经验的深入开掘,也是对更广泛意义上人类生存境遇的深刻观照。

改写“出走”:女性形象的成长问题

作为一个经典的女性文学议题,“出走”在当下的文化语境中虽已略显老生常谈,但仍然是表征女性生存困境的核心能指。在马南的小说中,这一行动超越了常规的情节设置,真正构成了小说中女性角色实现主体成长的叙事动力。在《拉珍》中,藏族女子拉珍是一个凄美爱情故事的主角,她与残障的丈夫相濡以沫,这一事迹被当地人称颂多年,直至传到外地人“我”的耳中。作为闯入者的“我”为了获取拍摄灵感,决定与拉珍寸步不离,而拉珍却并不欢迎“我”的到来。一次跟随拉珍在夜间卖花,“我”才在这一短暂的出走中感受到拉珍的另一面,她无论晚上去多远的地方,凌晨都要回到丈夫老李在的院子,这时“我”开始了解到拉珍身处的真实困境。夜间卖花只是属于拉珍的功能性出走,她要借此养家。直到拉珍带“我”前往她给自己暗恋的旺久布置的婚房,“我”在相框后找到拉珍贴上的她与旺久的名字,并看到拉珍在婚床上安然熟睡时,才知晓并理解了拉珍生命中复杂的裂痕。拉珍被很多人传颂的“美德”背后,是她被长久压抑的真实欲望与情感尊严。这一发现最终让“我”下定决心结束一段纠缠多年的感情,完成从物理层面的平移到精神层面的“出走”,“出走”也因此成为了小说中一个人成长的表征。

善于刻画复杂情感与伦理张力的马南,无意为读者呈现另一个“出走”神话,拉珍与旺久的爱情最终还是夭折了,她仅仅获得了象征性的安慰;而小说中另一个充满悲剧色彩的事件——“雪莉之死”,只是出现在几个角色的只言片语中,这无疑表明作者颠覆传统叙事范式的“野心”。更重要的是,这一情节撕开了温情表象的面纱,而露出了内部冰冷的现实:这一点让两条平行的女性命运线产生了交集,并以最惨烈的方式衬托出“我”的觉醒之必然。而这也使得《拉珍》这篇小说不仅仅是一个关于女性之爱的故事,更是一则关于女性在当代社会中艰难寻求主体性的深刻寓言。在小说《演唱会》中,人到中年的任红面对丈夫的“无为而治”和女儿临近中考前的叛逆,不免感到心力交瘁,而复现于生活重压中的美好青春却是“低配版”的偶像替身演唱会。小说结尾,任红打定主意要去看偶像的演唱会,却在意识到家庭转机后悄然收回了脚步,将这一离开母职困境的“出走”妥善地放置在美满的梦境中。

小说的结局不仅传达出了一个人中年生活的妥协逻辑,也揭示了马南对“出走”这一议题的独特立场:她没有在现实伦理的围困下鼓吹浪漫的决裂,也没将“出走”简单视为身体意义上的逃离,而是将其改写为一种复杂的心灵实践,从而拓展了“出走”的深度,让其以冰裂纹的形态出现在生活的缝隙中。

“返回”的负重:你的身体必须被听到

如果说《演唱会》等小说聚焦的是女性的伦理困境,那么《万物回春》则进一步将视角推向了女性的身体经验与罪感体验。主人公骆玉的每次回乡都是一次面向身体创伤的回归,因为造成伤害的地理空间的存在,她的身体长久处于对回乡的抵触状态之中。尽管造成创伤的凶手“豁嘴”早已失踪,但母亲黄秋英——另一个加害者——却以失能的身体不断侵占着骆玉的家庭空间。同时,母亲的身体呈现出另一种状态:从年轻时穿黄色连衣裙的明媚形象,蜕变为终年穿着灰暗衣服、畏寒、咳嗽不止的劳碌躯体。骆玉照料黄秋英的行为,远非“以德报怨”可以概括,更像是一场通过自我身体的损耗来进行的献祭。她的身体成了偿还罪责的祭品,其日渐佝偻的形象,是她内心沉重负罪感的外在显形。当母亲和骆玉都被困于创伤的线性传递中时,母女俩在车里的相互坦白,是将受害者的控诉上升到对罪感的自我检讨。原来母亲不只是“豁嘴”死亡的促成者,更一度成为了“仇人”黄秋英的共谋者。骆玉得知真相后,终于理解了母亲多年来怪异行为的根源,母女之间那堵无形的墙开始倒了。最后,骆玉对母亲说:“你——就要当外婆了。”这句话是和解的信号,也标志了创伤循环与传递的终结。死亡的罪责与新生命的孕育,在骆玉的挣扎中完成了无声的交接,并印证了“万物回春”的真正含义:正是对过去罪责的揭示与承担,才凸显出未来的价值。而也是这种承担,阻止了骆玉陷入新的罪恶,完成了从“复仇”向“救赎”的转变。

“写你自己。你的身体必须被听到”(埃莱娜·西苏语),无论是童年受到伤害的骆玉、承担罪责的母亲,还是加入“反家暴爱心组织”的常美艳(《寂寞如雪》),都不约而同地作出宣告:女性的故事,首先是关于身体的故事。常美艳的名字就透露出她被凝视的命运,发生在她身上的语言与身体暴力无不揭示了女性在家庭与社会中的生存之艰难。值得注意的是,小说对男性角色陈西北的塑造也颇具深度。他为了夺回父亲的身份,再次实现阶层的跨越,一度将常美艳也作为筹码纳入到他的交易里。他在良知与利益之间最终选择了前者,留下来陪伴常美艳,引导她走向自我救赎,这一转变不仅丰富了陈西北的形象,也拓展了性别书写中男性角色的可能性。

在“出走”与“返回”之间:大时代的“小”乡愁

马南善于从女性个体创伤出发,透视整体性的生存境遇。《无花果》中的胡胭脂,作为外来女性融入乡镇家庭后的典型代表,始终与她的“新家”格格不入。尽管在“我”的帮助下,她本可以逃离这个支离破碎的家庭,却最终选择回归。这一“出走”与“返回”的寓言超越了关于情感归属的个体矛盾,直击现代人普遍存在的精神困境。正如小说中那棵始终未能种下的无花果树,它不仅象征身体的无根漂泊,也暗示了一种无法割舍的恋地情结。

马南的小说充满了新市民生活的气息,这可能源于她对“自我技术”的持久打磨。《永生桥》中虚构的大桥屹立在现实中湍流不息的江水之上,《戏台》中盲人与独臂者跳入长江游泳时留下的优美弧线,皆成为市民韧性生活的生动注脚。在小说《戏台》中,运小七与老祝重振剧团,不仅仅是在重建废墟中延续传统文化的根脉,也是试图超越简单的怀旧情绪,重新回到生活的原点来寻找生命的意义。福柯所说的“自我技术”,指的是个体如何通过反思与实践来进行主体建构。小说中角色的一次次返乡,也指涉了作家与家乡之间的互动。她往往让笔下的角色在回乡时直面复杂的记忆纠葛,书写她们在江滨生活的种种挣扎,体现出作者对市民生活的日常性与宿命性的双重体认。对马南而言,书写家乡不仅仅是题材选择,更是重新审视自己与故土关系的方式,是她通过写作成为家乡讲述者的实践。这种写作姿态使得作品在关注个体命运的同时,也呈现出了深刻的当代意识。

同时,马南笔下的女性故事,并非仅是“关于女性的故事”,更是“用女性的经验与方式讲述的故事”。正如马南在创作谈中自述:“女性特有的直觉和敏感为我凿出一条秘密通道,我有种预感,穿过这条通道,我会看到不一样的东西。”(《泥泞与星空——创作谈》)在“出走”与“返回”之间,马南以冷静、克制却饱含温情的方式,深入那些幽微的生命裂隙,最终勾勒出富有张力且真实的生活图景。

(刘波:教授,三峡大学文传学院硕士生导师,河北大学文学院博士生导师。晏祺睿:三峡大学文学与传媒学院硕士研究生,主要从事现当代文学研究。)