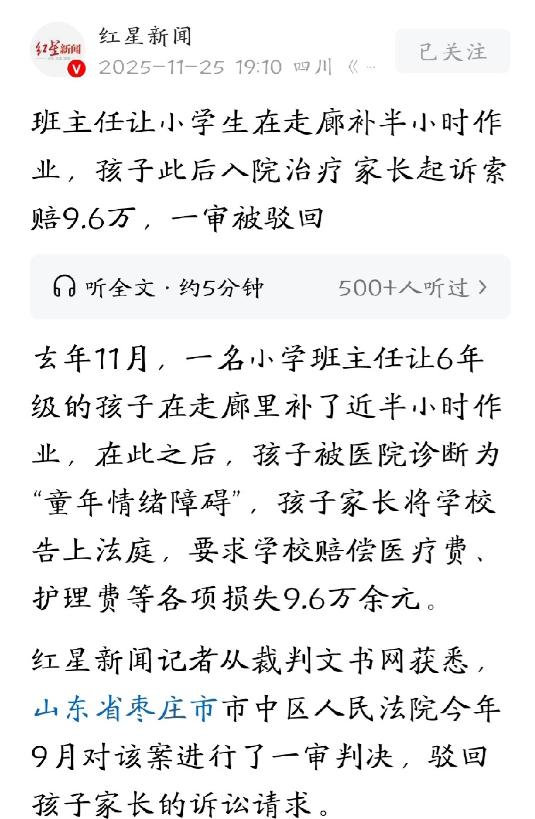

山东枣庄,六年级学生没有完成作业,老师没打没骂,叫他到走廊去补,半个小时左右回到了教室。没多久,老师发现这名学生状态不对,赶紧打电话叫他母亲接回看病,母亲说自己忙,老师便安排两名学生将他护送回家。事后,家长带孩子检查,确诊为“童年情绪障碍”,家长一口咬定,怪老师让他娃补作业,体罚他娃留下了严重的心理阴影,要求学校赔偿9.6万余元。学校很委屈:补作业是合理管教行为,且老师全程无体罚,为什么赔钱呢?孩子家长也不管,一怒之下将学校和老师告上法庭。 六年级这个学生,按说也不小了,作业没写完,老师让他去走廊补一补:这操作,放在以前,简直温柔得不能再温柔。 多少人小时候没写作业,被老师批评甚至“竹板伺候”,都觉得理所当然。可现在,老师不打不骂,只让你到走廊写作业,已经算是“佛系”管理。 结果半小时后,孩子回教室状态不太对劲,老师敏锐地发现了不对,第一时间打电话给家长。可家长说自己忙,没空接娃,老师无奈又让两名学生护送孩子回家。 后面家长带孩子医院一查,说是“童年情绪障碍”,把锅全甩到老师头上,开口就索赔近10万,还把学校告上法庭。 老师一腔好心,最后反倒成了“被告席”的常客。难怪学校觉得委屈,老师们更是心里拔凉拔凉的。 其实,老师让学生补作业,本来就是最基本的教学管理。你作业没完成,让你补一补,这难道不应该?要是啥事都不能说、不能管,老师还怎么带班? 更何况,这次老师没动手没动嘴,态度还很平和,最后孩子状态不对,老师还第一时间联系家长。这操作,搁谁看,都是负责任的表现。 可到了家长那边,剧情却急转直下。家长一口咬定,孩子的心理问题就是老师“让他走廊补作业”造成的,甚至把这事描述成“体罚”升级版。 说白了,就是把孩子出问题的责任,全推给了学校和老师。这几年,老师的日子其实越来越难过。如今的家长,个个都希望孩子被当成“宝贝蛋”呵护着。 遇到点小事就找学校、找老师、找媒体。老师们一边要教书育人,一边还得提心吊胆,生怕一个不小心被家长“举报”。有的老师甚至自嘲:“现在不是教书,是走钢丝。” 而家长这边,其实也有自己的苦衷。社会压力大,职场节奏快,孩子稍微有点不顺,家长就如临大敌,恨不得把所有麻烦都推给学校。 再加上现在“心理健康”这根弦被拉得很紧,医院一纸诊断,家长立马感觉“有理有据”,于是换来的是一场场维权大战。 其实,老师的压力和家长的焦虑,全都堆到了一起。最后,最受伤的还是孩子。老师怕管,家长怕出事,孩子成长的空间越来越窄。 曾经的“严师出高徒”,如今变成了“老师不能碰,不能说,不能管”。最让人唏嘘的,是这场风波里“补作业”竟然被家长定义成了“体罚”。 一说体罚,大家想到的是打骂、羞辱;可现在,连让孩子去走廊补作业都能“上纲上线”,那以后老师还怎么管理班级?难道要对没写作业的学生视而不见,任由大家“躺平”? 有网友说得好:“老师要是啥都不敢管,那还不如直接改行卖早点算了。”其实,这也是很多老师的心声。现在做老师,成了一份“高危职业”。 一边是家长的高期待,一边是社会的高要求,老师稍有不慎就可能被推上舆论的风口浪尖。大家都说“教书育人”,可现实里,老师们越来越像“临时工”,随时可能“背锅”。 家长为孩子争取权益,本无可厚非。孩子有心理问题,家长当然要重视,也要积极寻求帮助。可问题是,心理障碍的成因极其复杂,不能一味甩锅给学校和老师。 更何况,这次事件里,老师的做法并没有任何过激之处。老师第一时间发现孩子异常,积极联系家长,最后还安排同学护送孩子回家。 这种责任心,搁谁看都是“加分项”。如果连这样的老师都要被告上法庭,那以后谁还敢带班?家长有心为孩子维权没错,但也要有基本的判断力。 什么是真正的“体罚”,什么是合理的“教育管理”,不能混为一谈。动辄就“索赔”“起诉”,其实是在给教育生态添堵。 当然,咱也得承认,现在的孩子确实更容易出现心理问题。学习压力大、家庭关系复杂、网络环境嘈杂,这些都对孩子的心理造成了影响。 真正健康的心理,不是靠别人“顺毛捋”出来的,而是在生活中一点点磨炼出来的。遇到挫折、经历失败、承受压力,这才是成长的必修课。 山东枣庄这个六年级学生的故事,说到底,是一场关于“教育边界”的大讨论。老师没有打骂,反倒被送上被告席;家长急于维权,却忽略了自己在孩子成长中的责任。 教育从来不是一帆风顺,成长也不是一路顺风。每个孩子都要经历风雨,才能见到彩虹。老师的合理管教,是一种爱护;家长的理解和陪伴,是孩子最好的“保险”。 参考资料: 《班主任让小学生在走廊补半小时作业,孩子此后入院治疗 家长起诉索赔9.6万,一审被驳回》——红星新闻