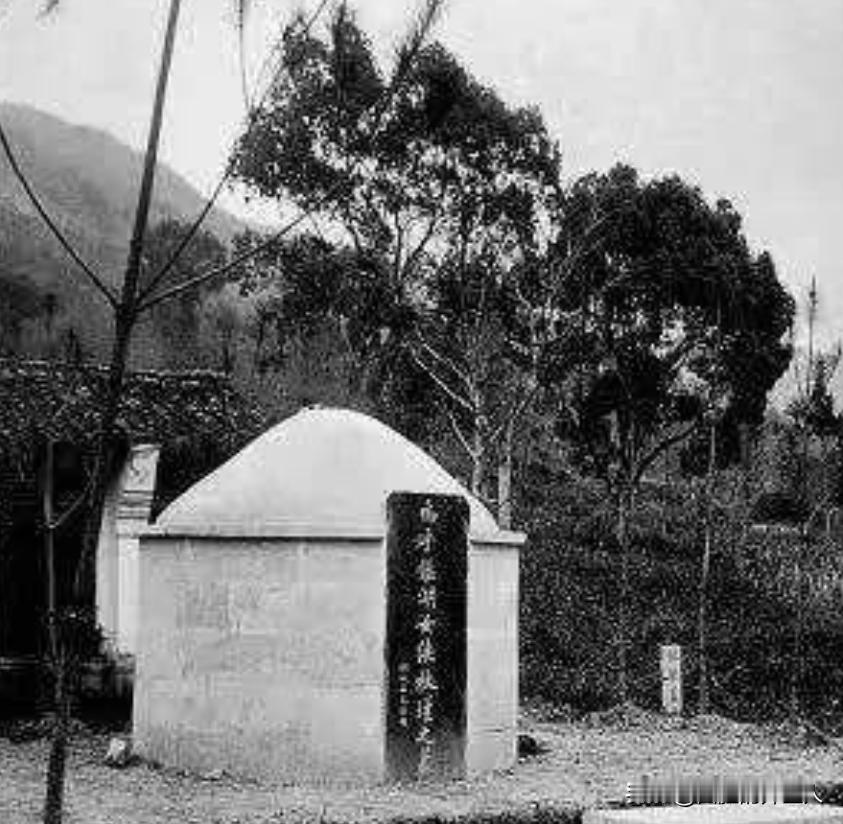

1965年,一批工作人员手持炸药雷管来到杭州西湖边孤山旁的秋瑾墓,随着一声巨响,用混凝土浇筑的秋瑾墓被爆破。 主要信源:(红网——湘潭秋瑾墓竟被炸开扒尸骨?实为其丈夫墓(图)) 1965年夏天的一个闷热午后,杭州西湖边的孤山脚下突然传来一声巨响。 一群工作人员用炸药爆破了一座用混凝土浇筑的墓地——这正是近代著名女革命家秋瑾的长眠之地。 随着爆炸声响起,墓碑四分五裂,碎石飞溅。 这座见证了半个多世纪风雨的革命烈士墓,在转瞬间化为废墟。 附近树上的鸟儿被惊得四散飞走,空气中弥漫着硝烟和尘土的味道。 硝烟渐渐散去后,现场只留下满地碎石和残破的墓碑碎块。 爆破小组的工人们面面相觑,有人小声嘀咕着: "这可是一位英雄的墓地啊。" 但命令难违,他们只能按照指示清理现场。 令人唏嘘的是,这座墓的主人秋瑾,生前曾为革命理想奔走呼号,死后却连安息之地都不得安宁。 秋瑾出生于1875年,家乡在浙江绍兴的一个书香门第。 她从小就显得与众不同,别的女孩子在学习刺绣时,她却捧着《史记》《汉书》读得津津有味。 每当读到荆轲刺秦王、岳飞抗金的故事,她总会激动得两眼放光。 十九岁那年,秋瑾在父母安排下嫁给了湘潭富商之子王廷钧。 婚后的生活与她想象的相去甚远。 丈夫整天忙着应酬交际,对她热衷的新思想毫无兴趣。 每当秋瑾谈起国家大事,王廷钧总是摆摆手: "女人家操心这些做什么?" 转折发生在1904年。 秋瑾毅然决定东渡日本求学。 临行前,她在北京陶然亭与友人告别。 那天秋风萧瑟,落叶纷飞,她却意气风发地说: "此去必定学成归来,为国效力!" 友人送来一件貂皮大衣为她御寒,她却婉言谢绝,只带了几箱书籍和简单的行装。 在日本,秋瑾如鱼得水。 她剪短长发,换上西装,俨然一副新式知识分子的模样。 除了学习日语,她还深入研究各国女权运动,经常在留学生集会上演讲。 有一次,她激动地说: "我们女子要自立,首先要受教育!" 她住在东京一间简陋的公寓里,每天只睡四五个小时,如饥似渴地吸收新知识。 1907年回国后,秋瑾在上海创办《中国女报》。 报社设在租界的一间小阁楼里,条件简陋,但她干劲十足。 她常常熬夜写稿到凌晨,第二天一早又忙着分发报纸。 报纸出版后,很快在进步女性中流传开来。 她亲自撰写的《敬告姐妹们》一文,用通俗易懂的语言号召女性争取平等权利,在读者中引起强烈反响。 然而革命活动终究引起了清政府的注意。 1907年7月,秋瑾在绍兴大通学堂被捕。 面对审讯,她坦然承认: "革命之事,不必多问!" 就义那天,她身着白衫黑裙,镇定自若地走向刑场。 沿途百姓无不掩面而泣,她却昂首挺胸,高呼"革命万岁"。 秋瑾牺牲后,她的遗体经历了坎坷的迁徙。 先是暂厝在绍兴卧龙山,后来好友徐自华、吴芝瑛筹资将她安葬在西子湖畔。 可惜好景不长,清政府下令平墓,遗体又被运回湖南与丈夫合葬。 直到辛亥革命成功后,在孙中山的关怀下,才得以重返西湖安葬。 这期间,她的灵柩前后迁移了五次,辗转大半个中国。 1965年墓地被毁时,工作人员将遗骨装入陶罐,悄悄埋在鸡笼山的荒坡上。 一位老工人不忍英雄遗骨遭弃,偷偷做了记号。 他找来一块青石板,在上面刻了个不起眼的记号,埋在陶罐旁。 十五年后,在邓颖超的直接过问下,浙江省组成专门工作组,根据这个记号找到了陶罐。 当时参与寻找的老园林工人回忆,发现陶罐时,罐口还保存完好,里面的遗骨用红布包裹着。 1981年秋天,西湖畔举行了一场特殊的安葬仪式。 新建的墓地背靠苍翠的孤山,面向碧波荡漾的西湖。 墓碑用花岗岩制成,上面镌刻的"巾帼英雄"四个大字在阳光下熠熠生辉。 来自各地的民众自发前来献花,人群中不少老人热泪盈眶。 如今,每当清明时节,总有人在墓前摆放鲜花。 每年都有学校组织学生来此开展爱国主义教育活动,老师们会讲述秋瑾冲破封建束缚、追求真理的故事。 秋瑾生前最爱吟诵的诗句"休言女子非英物,夜夜龙泉壁上鸣",如今就立在墓旁。 来往的游人经过时,总会驻足诵读。 这诗句仿佛在诉说着一个永恒的真理:英雄不问出身,巾帼不让须眉。 在墓园出口处的留言簿上,一位游客这样写道: "您用生命诠释了什么是真正的平等与自由,我们将永远铭记。" 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!