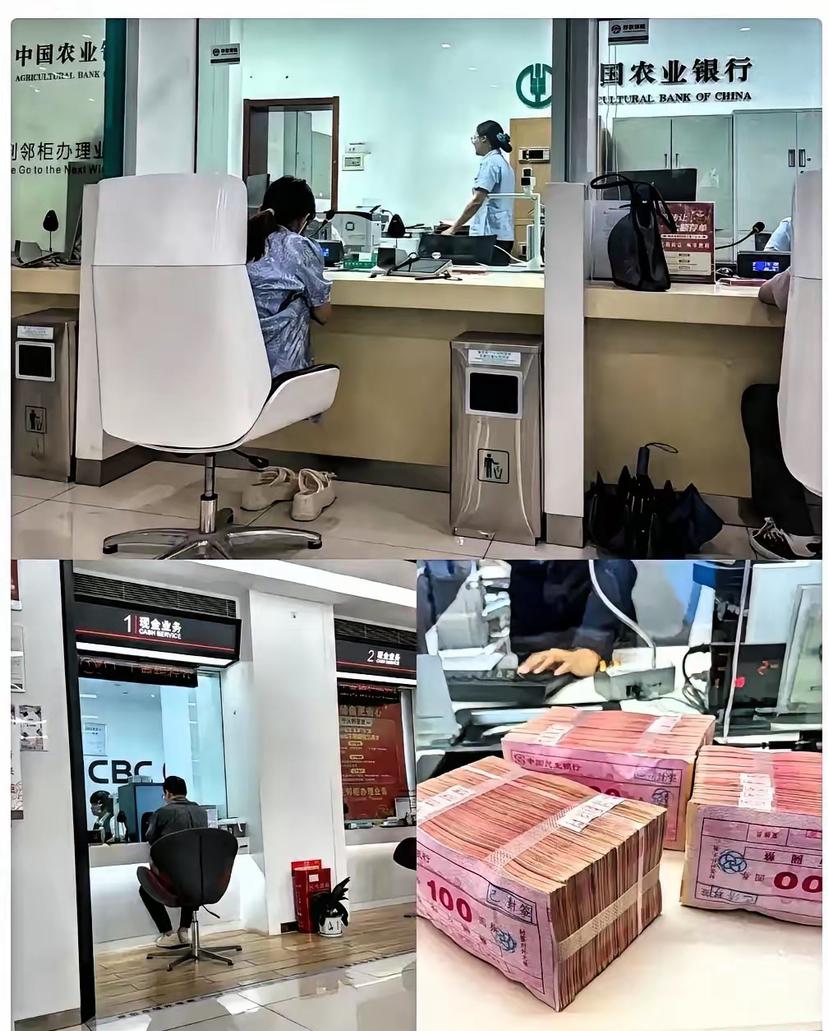

大家发现没? 今年银行普遍变天了! 不是取钱要预约,而是你去银行后根本 不会想要存定期了,因为今年的定期存款利率低得离谱,就连大额存单也比不上几年前的定普通定期利率。 有网友说:不想存定期了,但还是很多人选择存定期,前后矛盾,什么意思? 这话看着矛盾,实则藏着太多普通人的无奈,身边邻居王阿姨的经历,戳中了不少人的真实处境。她今年65岁,退休十年攒下8万养老钱,五年前存三年定期时,国有大行年利率还能摸到3.5%,到期光利息就拿了8400元,那会儿逢人还能念叨两句“利息够给孙子买半年零食”。可去年存款到期去续存,柜台工作人员递来的利率表让她愣了半天——工行三年期定期利率只剩1.5%,8万存三年利息刚3600元,连之前的一半都不到,大额存单利率也才1.9%,比五年前普通定期还低一截。 王阿姨不是没纠结过换路子,前年听银行柜员推荐过一款“稳健型”理财,说年化能到3%,想着比定期高些就投了5万,结果半年后打开手机银行一看,净值跌了,算下来年化亏了2%,急得她连着三天去银行追问,最后熬到30天持有期结束赶紧赎回,本金都折了2500元,打那以后再提理财就摆手,说“赚不起也亏不起”。今年利率再降,她还是把到期的钱全转成了三年定期,柜员劝她试试货币基金,她翻出手机里存的理财亏损截图:“年轻人能扛波动,我这养老钱,一分都不能冒风险。” 看似“不想存却偏要存”的矛盾,本质是普通人没的选。2025年以来央行两次下调LPR,六大国有行跟着下调存款利率,三年期、五年期利率降幅超25个基点,现在多数银行长期定期利率跌破2%,江西有家农商行五年期利率甚至跌到1.47%,还出现了五年期利率比三年期低的倒挂情况。利率降是为了刺激消费、拉动经济,可对普通人来说,经济下行期最先慌的是就业和收入,10月数据显示16-24岁城镇失业率仍有17.7%,不少行业缩减岗位,身边有人被裁员后,手里没存款连三个月生活费都撑不下去,这种时候谁还敢把钱拿去冒险? 更扎心的是,刚需支出没跟着利率降,反而一年比一年高。王阿姨算过一笔账,孙子报兴趣班一年要6000元,老伴去年住院押金就交了5万,自己的养老金刚够日常开销,这些钱只能靠之前攒的存款兜底。理财全面净值化后,连中低风险产品都可能亏损,股市、基金波动更大,年轻人投进去都常亏得肉疼,中老年群体更不敢碰;民间借贷怕血本无归,黄金涨跌没谱,绕来绕去,也就定期存款有存款保险兜底,50万以内本金绝对安全,哪怕利息再少,至少能稳稳拿到手。 有人说这是“越降越存”的怪圈,其实根本不是怪圈,是普通人应对不确定性的无奈之举。国家想让资金流向市场、带动消费,可普通人没足够的安全感,就不敢轻易把“保命钱”拿出来;银行想引导储户转投其他产品,却没足够稳妥、适配普通人群的选项,低风险产品收益跟不上,高收益产品风险扛不住,最后大家只能扎堆选定期。这种矛盾背后,藏着居民投资渠道单一的痛点,也暴露了金融产品与普通人群需求的错位——不是大家不想接受新的理财方式,是没人能给他们足够的底气,让他们敢放下对定期存款的依赖。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。