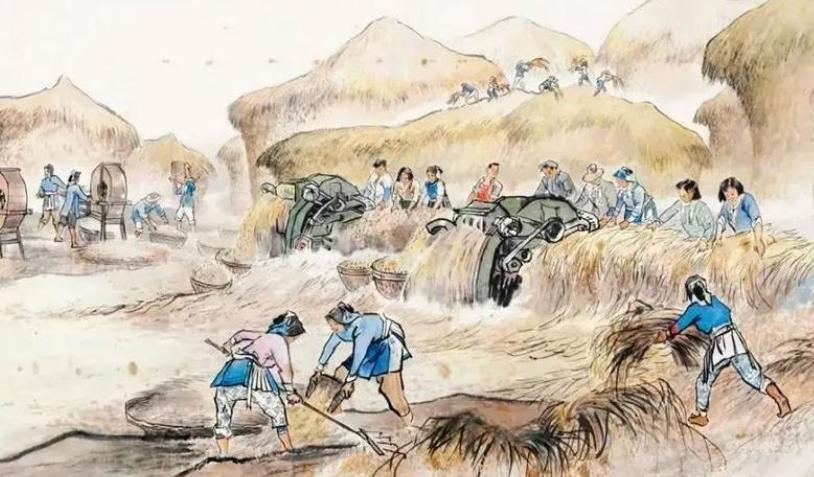

古代农民收割的稻谷是如何储存的? 古人储存稻谷,首先要面对的是潮湿的威胁,在没有现代烘干设备的年代,他们巧妙地利用自然之力,刚收割的稻谷会被铺在晒场上,趁着秋日晴好的阳光反复翻晒,直到谷粒干燥得能咬出清脆的声响,这个过程看似简单,实则需要丰富的经验。 既要保证水分充分蒸发,又不能过度暴晒导致谷粒碎裂,晒干后的稻谷,会被小心翼翼地扬去秕谷和杂质,只留下饱满的实粒,这是储存的第一道关卡,接下来便是选择储存的容器。 在北方干燥地区,人们常用陶瓮、瓦缸等陶器储存粮食,这些容器经过高温烧制,具有良好的透气性和防潮性,在瓮口还会用干草、泥巴或布料封口,进一步隔绝湿气。 而在南方湿热地区,竹木结构的粮仓更为常见,这些粮仓通常建在地势较高、通风良好的地方,底部用石块垫高,防止地气上返和雨水浸泡,粮仓的墙壁多用木板拼接,缝隙处用桐油、石灰和糯米汁混合的腻子填实,既坚固又防虫,有些地方还会在粮仓周围挖排水沟,确保仓内始终干燥。 除了物理防护,古人还摸索出许多生物防虫的方法,他们将花椒、大蒜、干艾叶等具有驱虫功效的植物与稻谷混合存放,这些天然的"防虫剂"能有效抑制害虫滋生,有些地区还会在粮仓内放置养着猫的笼子,利用猫的气味驱赶老鼠。 更精妙的是古人发现某些植物的灰烬具有防潮防虫的作用,便会在稻谷中掺入适量的草木灰,既不影响食用,又能起到保护作用,在储存方式上,古人也根据不同需求采取不同策略,对于需要长期储存的种子粮,他们会选择最饱满的谷粒,用陶罐密封后埋入地下,利用地下恒定的温度和湿度保持种子的活性。 而对于日常食用的口粮,则会采用"小量多次"的取用方式,避免频繁开启粮仓导致湿气进入,有些大户人家还会建造"双层粮仓",外层储存普通口粮,内层储存优质稻谷,以应对不时之需。 值得一提的是古人储存稻谷不仅仅是技术问题,更是一种生活态度的体现,在许多地方,粮仓被视为家庭的"心脏",建造时会举行简单的仪式,祈求丰收和平安,粮仓的钥匙通常由家中最德高望重的人保管,象征着对家庭生计的责任。 每年开仓取粮时,也会遵循一定的规矩,先取陈粮,再存新粮,确保粮食循环不息,这些看似简单的储存方法,其实是古人在长期实践中积累的智慧结晶,他们没有先进的仪器,却通过观察自然、顺应自然,找到了与自然和谐共存的粮食储存之道。 从阳光的利用到容器的选择,从生物防虫到管理智慧,每一个环节都体现着古人对生命的敬畏和对生活的热爱,今天,当我们享受着现代化储存设备带来的便利时,回望古人这些朴素而有效的方法,依然能感受到其中蕴含的生存智慧和人文情怀。 这些古老的智慧,不仅是农耕文明的重要组成部分,更是我们民族宝贵的文化遗产,值得我们去了解、去传承、去思考,在科技飞速发展的今天,这种顺应自然、物尽其用的理念,或许能给我们带来新的启示。