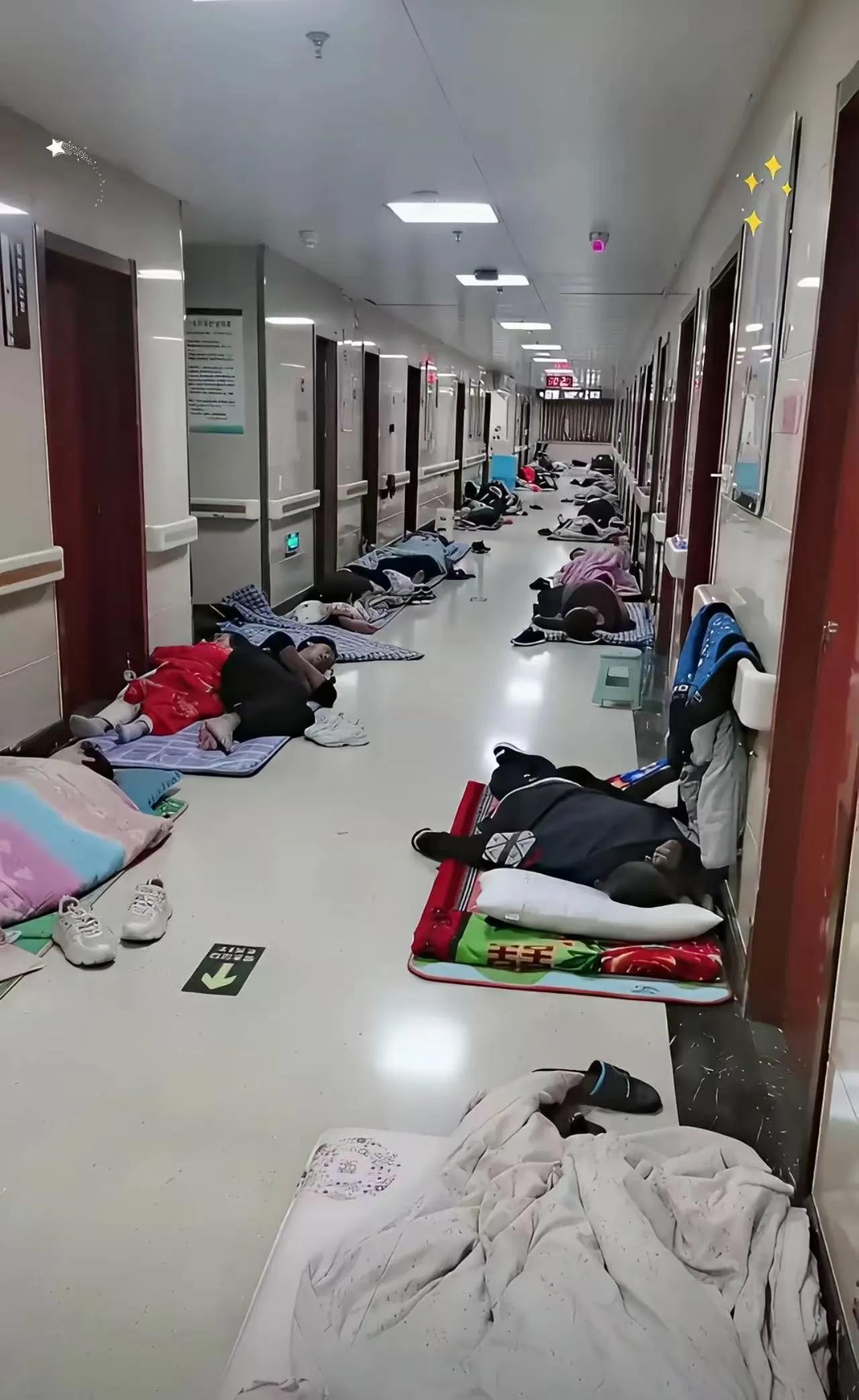

“这家医院真够人性的!”深夜的医院走廊里,老李对邻床家属低声感叹道。他身下是薄薄的瑜伽垫,身上盖着自家带来的棉被。不远处,护士站的灯光柔和,医护人员脚步轻盈地走过,对这一幕早已习以为常。 这与我们熟悉的冰冷就医体验形成了强烈反差——多少医院明令禁止家属睡走廊,要么去租15元一晚的折叠床,要么去住百元起步的周边旅馆。而这家医院,却默许甚至理解家属在走廊“安营扎寨”。 这背后,藏着多少不为人知的辛酸与温暖? 老李的妻子肺癌晚期,化疗已花光了这个农村家庭的全部积蓄。为了省下每一分钱用在刀刃上,他已经在医院走廊睡了整整23个夜晚。 “你知道吗?”老李声音沙哑,“睡在这里,我能听见病房里她每一次轻微的翻身,每一次咳嗽。上次她突然想吐,我三秒钟就冲到了她床边。要是在外面旅馆,她得独自难受多久?” 这短短的几米距离,对病人家属来说,是世界上最遥远的安心。 深夜两点,走廊化身为一个特殊的“病友家属社区”。人们轻声交流着陪护经验,分享哪里可以热饭,哪个医生特别耐心。一个中年女人悄悄抹泪,立刻有陌生人递上纸巾——在这里,每个人都是彼此的心理医生。 这家医院的“人性化”,恰恰照见了医疗体系中最容易被忽略的真相: 治病救人的,不只是药物和手术刀,更是那份将心比心的理解与共情。 张护士长道出了院方的考量:“我们见过太多家属,为了省下住宿费,在车里蜷缩一夜,或者在24小时快餐店硬撑。与其让他们东躲西藏,不如在确保安全的前提下,给他们一个能安心休息的地方。” 这条不起眼的走廊,成了一面照妖镜,照出了医疗体系中最珍贵的“人情味”。 它让我们看到,真正的“以患者为中心”,不只是引进最先进的设备,制定最规范的流程,更是在规则之外,保留那么一点点人性的弹性。 那位舍不得住旅馆,把每一分钱都留给父亲治病的小伙子;那位每隔一小时就要起身去看看老伴状况的大爷;那些在走廊里互相鼓励、分享信息的陌生人们——他们构成了中国医疗图景中最动人的风景。 当然,有人会质疑:这会不会影响医院秩序?是否存在安全隐患? 但院方的智慧恰恰体现在这里——他们不是简单粗暴地“禁止”,而是在管理上更加精细:划定特定区域、加强夜间巡查、做好消防安全。这告诉我们,规矩是死的,人心是活的。 今天,当整个社会都在谈论“优化服务体验”、追求各种星级认证时,这家医院用最朴素的方式告诉我们:最高级的服务,是看见并尊重每一个人的艰难。 凌晨四点,老李起身为妻子准备温水。走廊里,均匀的呼吸声此起彼伏,像极了这个时代最温暖的协奏曲。 天快亮了,新的一天即将开始。但对这些守在走廊里的家属们来说,这一夜的安心,比任何昂贵的住宿都更加珍贵。 你是否也曾为了守护亲人,在医院度过不眠之夜?你是否也遇到过这样温暖人心的医疗故事?欢迎在评论区分享你的经历,让这份温暖传递得更远。医院病房