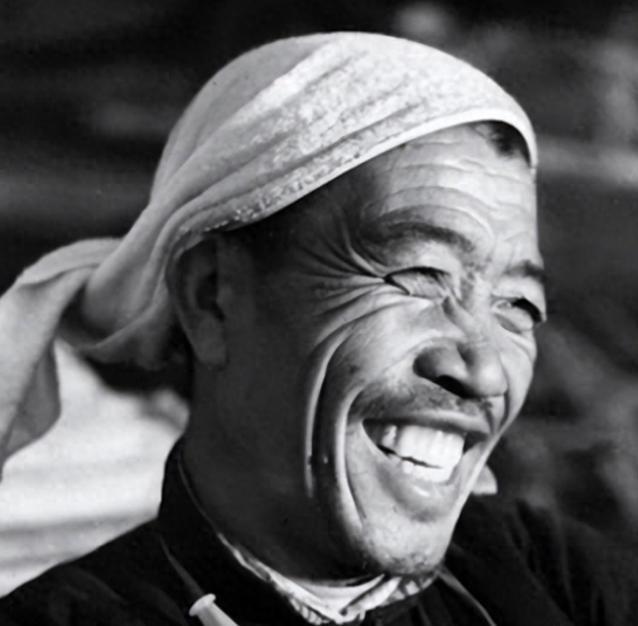

1986年,陈永贵病逝,大寨搭了灵棚,昔阳县领导:不拆,就不去祭奠。在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说…… 陈永贵生于1914年,出身山西昔阳县大寨村普通农家,从小帮父母干活,长大后继续种地,没上过一天学。1953年他当上村党支部书记,带头组织村民改土造田,5年内建起180条大坝,增加300多亩耕地。1963年大洪水毁了村里一切,他坚持自力更生,拒绝国家救济,第二年粮食产量不但恢复,还创了新高,上交公粮。这事让他名声大噪,后来升迁到国务院副总理。在北京工作时,他保持农民作风,开会自带水壶喝白开水,每月150元工资养家,给孩子买5分钱冰棍,从不占公款便宜。晚年住院,还担心40元丧葬费够不够用。这些经历让他在大寨人心里成了可靠的领头人。 郭凤莲是大寨村人,从年轻时就参加重体力劳动,被叫作铁姑娘。她18岁当上铁姑娘队队长,跟着陈永贵修梯田,参与抗灾抢险。两人合作推动村里发展,粮食产量稳定增长,基础设施逐步完善。郭凤莲后来接任大寨党支部书记,1980年调到晋中果树研究所当副所长,又去昔阳县公路段任职。1991年她回大寨挂职党支部书记,继续带领村民谋发展。这些年她见证了大寨从穷山沟到典型村的转变,也经历了政策调整带来的起伏。 1986年3月26日,陈永贵在北京医院去世,享年72岁,骨灰运回大寨。村民在村口搭起灵棚,用简单方式悼念这位带他们脱贫的带头人。昔阳县领导下令拆除灵棚,理由是中央1980年文件对农业学大寨运动已有定论,集体模式转为大包干,高调纪念不合适。他们表示不拆就不参加追悼会。这要求引起村民不满,他们觉得陈永贵功劳大,搭棚是理所应当。郭凤莲得知后表示不同意半夜拆棚,她让人把旧农具摆在灵棚旁,这些工具记录了当年修坝造田的辛苦。县领导强调文件记录昔阳县水利建设中上千人伤亡,300多人死亡,拆棚是为了执行规定。 村民坚持守住灵棚,县领导也没有出席追悼会。郭凤莲对此回应,他们不来也没关系,陈永贵带大家改造山沟时他们不在场。后来她带领大寨人办企业搞旅游,村里日子逐步好转。陈永贵骨灰安放在虎头山上,郭凤莲继续在大寨工作,参与村务管理。大寨从农业典型转向市场经济,村民通过新路子增加收入。这些变化反映了时代转型中基层的适应过程。 陈永贵早年生活在大寨村,村里地形是七沟八梁一面坡,种地难收成。他组织村民用双手改造环境,修梯田建大坝,改变了穷山恶水的面貌。1963年洪水后,他带头重建,强调靠自己双手吃饭,这精神激励了全村人。第二年他们不但自救成功,还多产粮上交国家。他的事迹成为农业学习的榜样,后来他从村支书升到高层位置。在北京他仍过着节俭日子,开会不喝收费茶叶水,自带白开水。工资150元养四口人,买东西精打细算,从不乱花一分钱。晚年他还为丧葬费操心,这些细节显示他没忘本。 郭凤莲从铁姑娘起步,参与大寨各项劳动,修梯田时扛重担,抗灾时冲在前。她和陈永贵合作多年,推动村里粮食产量从低到高,基础设施从无到有。1980年后她调职,先去果树研究所,后到公路段。1991年回大寨任职,继续发挥作用。她见证了大寨在政策变化中的调整,从集体耕作到分田包干,再到办企业。这些经历让她对基层发展有深刻认识。 灵棚事件发生时,村民自发搭建,用木杆白布简单布置。县领导要求拆除,基于中央文件对过去运动的评价。他们指出水利建设伤亡数字大,需遵守新规定。村民不答应,觉得陈永贵功绩实实在在。郭凤莲站出来反对半夜拆棚,她安排旧镢头箩筐摆放,这些农具见证了当年劳动过程。县领导坚持立场,强调执行纪律。最终灵棚保留,追悼会按计划举行,但县里没人参加。 后续中,郭凤莲带领村民转战经济领域,办起企业生产产品,搞旅游吸引游客。村里修路建农家乐,收入来源多样化。陈永贵骨灰在虎头山安放,村民偶尔维护。大寨从过去典型村变成现代乡村,变化体现了基层适应能力。郭凤莲继续工作,推动村务进步。这些发展源于过去积累,也适应了新环境。