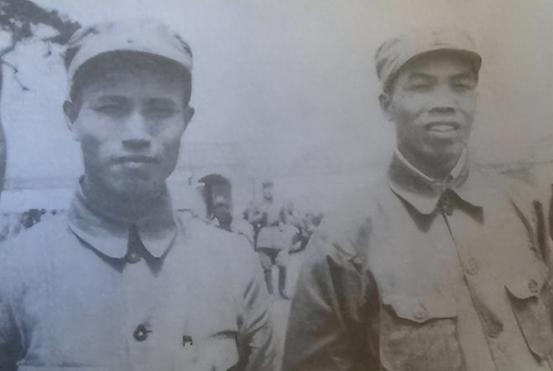

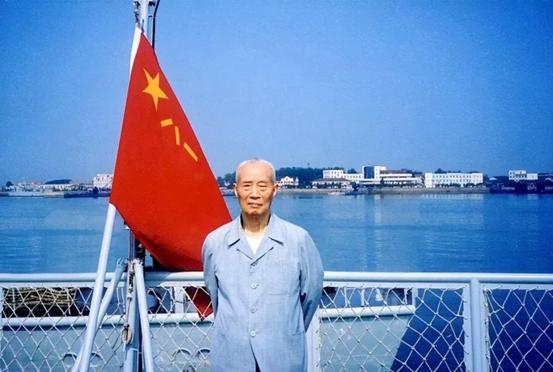

他干警卫比打仗更合适?从师职提正军职,又被推给罗瑞卿当参谋长 【1949年2月的一天,颐和园临时指挥部】 “北平这摊事,老吴去最合适。”叶剑英压低声音,与身旁的聂荣臻交换了一个眼神。就是在这种简短的评语中,吴烈被重新拉回到了熟悉的岗位——警卫中央首长。 平津战役刚落幕,北平以和平方式纳入新中国版图。表面上钟鼓楼依旧清脆,可暗地里潜伏特务、残匪并未撤离半步,中央机关又准备迁来办公,警卫级别自然要升级。负责市区维稳的41军只能把主要兵力压在外围,上面决定从东北抽调一支绝对可靠的部队补缺口,207师被点了名,而师长人选,落到了吴烈头上。 看似顺理成章,其实多少出人意料。吴烈时任东野8纵133师师长,论资历不算老,论战功也排不进铁打的头号。然而了解他的人都知道,他在枪林弹雨里熬出的,恰恰是警卫功底。1933年红一方面军扩编,苗条且能吃苦的陕北青年吴烈被挑进首长身边,从勤务兵干到连排长,再到抗日时期的中央警备团团长,他几乎把所有关键首长的生活、行军和安保流程背了个滚瓜烂熟。 抗日战争结束后,中央考虑把指挥所前推到热河地区。吴烈率警卫团先期进承德勘察线路,没想到国民党军队突然抢占山海关、锦州,承德保卫战就此打响。警卫团被临时编进冀热辽军区,硬生生顶住了多轮围攻。那一仗让首长们发现,老吴不仅会守,更能顶,信任再次加码。 1947年秋,警卫团整体并入东北民主联军8纵,吴烈改当133师师长。坦白说,他的作战经验是在实战中一点点补的课。某位老连长后来回忆:“老吴指挥阵地战不如丁盛泼辣,可排兵布防极细,电话线都要亲手拉一遍。”优势与短板皆在这句评价里。 天津攻坚战放大了这样的矛盾。133师在刘家场坊连续几次进攻,伤亡不轻却始终打不开缺口。丁盛的135师侧面突破后,天津警备司令部干脆把主攻权切给了135师。战场上脸面挂不住,可时间节点已被耽搁,纵队首长拒绝了吴烈“再给十二小时”的军令状。轻敌、火力配比失衡,加上对城市巷战的不熟悉,让133师吃了哑巴亏,也让吴烈明白,自己更像一个把守门户的保险栓,而不是刀尖上的尖刀。 平津落定不久,中央机关迁京进入倒计时。警卫任务瞬间压倒一切,四野高层直接电令:吴烈调任207师师长,同时兼公安中央纵队司令。207师底子很“纯”,来自东北老根据地,绝大多数是刚翻身的农民,政治基础好,战术素质尚可。有人担心战斗力偏弱,上面给出的回答干脆:“警卫要的就是绝对可靠,训练可以补。” 进入北平后,吴烈做的第一件事是把旧城里所有制高点重新丈量,用自己习惯的警卫标尺评估射界、死角和通讯节点。他甚至把中南海周边的小胡同按危险等级编号,给每条胡同配备了机动小分队。警卫模式随即从传统步哨升级到“网格联动”,这一套方法后来被公安部队全面推广。 1950年初,国家着手组建全国公安部队,罗瑞卿出任总司令。公安部队不是单纯的卫戍,更承担剿匪、护矿、护路等多线任务,需要一张细密的参谋网。欧阳毅、李逸民在会上几乎同时举荐:“参谋长非吴烈不可。”于是,吴烈又被推到罗瑞卿身侧,正式从正师级连跳数级握住了全国公安部队的参谋系统。 权限陡增,麻烦也跟着涌来。各省公安部队番号混乱,装备参差,条令尚在空白。吴烈带着原中央纵队的骨干,分区编修行动细则,短短八个月编成《公安部队内卫作战暂行条例》,罗瑞卿批示“可直接印发”,从此,全国剿匪与大城市内卫有了统一口径。 1952年冬,公安部队更名公安军,其后又几经调整,吴烈的名片也换得飞快,先后担任北京卫戍区司令、武装警察部队副司令兼参谋长。职位换了好几个,核心职责没变——守护党中央和首都安全。从长安街到八达岭高速,每一次防控升级都有他留下的痕迹。 有人说吴烈“不像将军,更像管家”。这句话不见得是贬义。战争年代,能冲锋陷阵的虎将成串;建国之后,能在枪支与文件之间切换自如的却不多。吴烈的可贵,就在于把战斗经验、警卫细节、行政流程三者缝合到一起。换成别的人,对首都市区的巷道封控、政治保卫和剿匪协同恐怕得重新摸索。 退下来时,他已经记不清自己究竟参加过多少次作战演习,却对中南海外墙每一道暗门的密码依然张口就来。不得不说,这样的记忆力和责任心,对一个长期驻守“政治机关心脏”的军人而言,比任何勋章都更沉甸甸。 回看吴烈的履历,从前线师长跳到公安部队参谋长,再到卫戍区和武警高层,职务曲线堪称特殊。可如果将安全视作一场没有硝烟的战争,那他的调动就显得顺理成章:锋线固然重要,后院同样需要一个永不松手的守门人。而吴烈,恰恰是那个最稳当的选择。