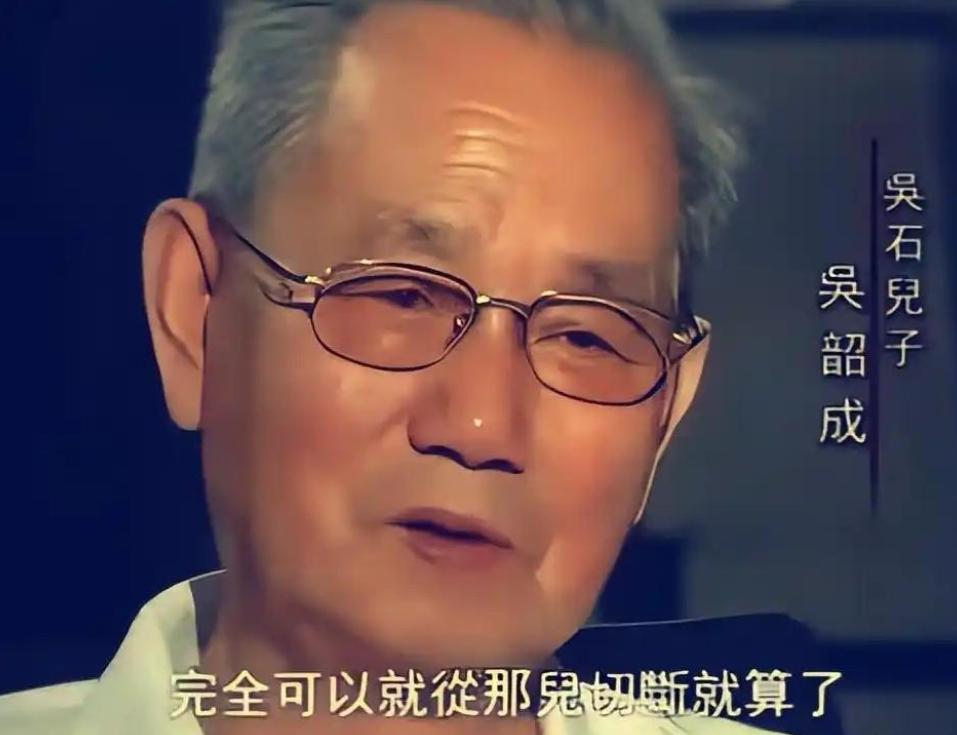

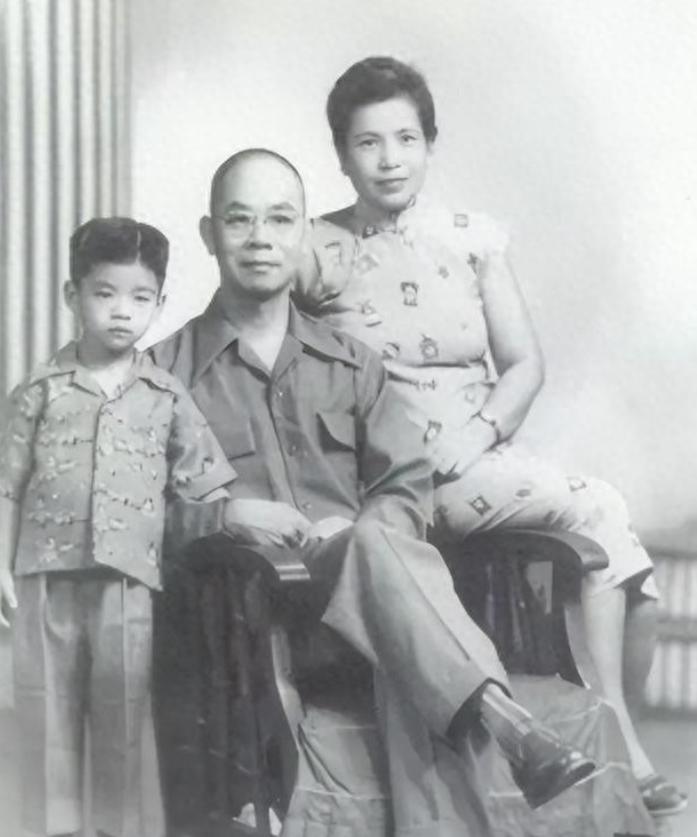

1950年的一个春日清晨,十七岁的吴启南在南京郊外的田埂上种着红薯,耳边传来邻居的呼喊:“吴启南,你快看报纸!上面有你爸的名字!” 他接过那张发黄的报纸,标题刺眼:“特务吴某在台被处决。”他手一抖,报纸掉在地上,风吹着纸边轻轻晃动,像是父亲在远方叹息。 而他,只默默弯下腰,把报纸捡起,卷好,藏进了随身的小包里。 从那一刻起,吴启南决定不再提起“父亲”两个字。 吴启南的父亲,是解放前的一名国军将领,真实身份却是潜伏在敌营的地下情报员。牺牲时,他的代号被密写在报告上,功绩封存于机密档案之中。 但在普通百姓眼里,他只是一个“叛徒”。哪怕几年后被国家追认为烈士,舆论的泥巴仍甩在这个儿子身上。 可吴启南没去解释,也没去喊冤。他报考大学、被分配到中部省份一家地质研究单位,全程只写“父亲去世”,不多一字。 档案袋里,关于他的家庭成分一栏,只写着一句:“父不详,母早亡。” 60年代末,组织部门在清理烈士后代档案,吴启南的资料被重新翻出。当时,他已是单位科研骨干,凭这层身份可以获得提拔,甚至有进京工作的机会。 但他在审核表格上画了个圈,旁边写:“无须补录,无须照顾。” “你不想给父亲平反吗?”主任问他。 他抬头看着窗外,说:“我不是不想,我是不愿意用它来为自己换生活。” 后来有人评价他“死心眼”,他说自己只是“怕玷污了老人的忠骨”。 吴启南一生未曾大富,妻子是小学教师,两个孩子靠助学金读完大学。他家的客厅,最贵重的摆设是一台用了十几年的黑白电视。 有人问他为什么不去申报“烈属补助”,他说:“那点补贴,不如省下来给更穷的孩子买双鞋。” 2010年,年近八十的他住进医院,知道大限将至。他叫女儿来,把一本账本塞到她手里:“这二十万,是我攒了几十年,还没来得及用。” 女儿问:“是留给孙子的?” 他却笑着摇头:“是给那些努力但缺机会的学生。我年轻时有人帮过我,我不能把那份好意断了。” 他立下遗嘱,把这笔钱设立为奖助基金,并附上一句话:“我父亲给了国家他的命,我只想给孩子们一个希望。” 吴启南去世的那年冬天,单位开了一个简单的追思会。 没有哀乐、没有花圈,只有一张老照片,贴在墙角——他穿着褪色的工作服,满脸微笑地坐在实验台前。 同事们这才知道,他的父亲是著名烈士。 更讶异的是,他的一生,从未在任何材料、讲话、评优中提过一句“我父亲是……” 世上总有一些人,生来背着荣光,却不愿将其作为资本。 吴启南没有做惊天动地的大事,也没有登上领奖台闪闪发光,但他用“隐忍”“担当”“清白”三个字,把一辈子活成了默默的雕塑。 他不是一个在阳光下高声颂父的人,却是一个在黑暗中悄悄接过火把、走到底的人。 他一生不言英雄,骨子里却全是英雄的血。

评论列表