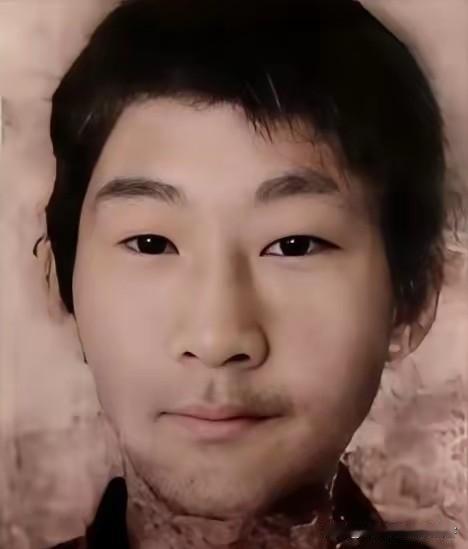

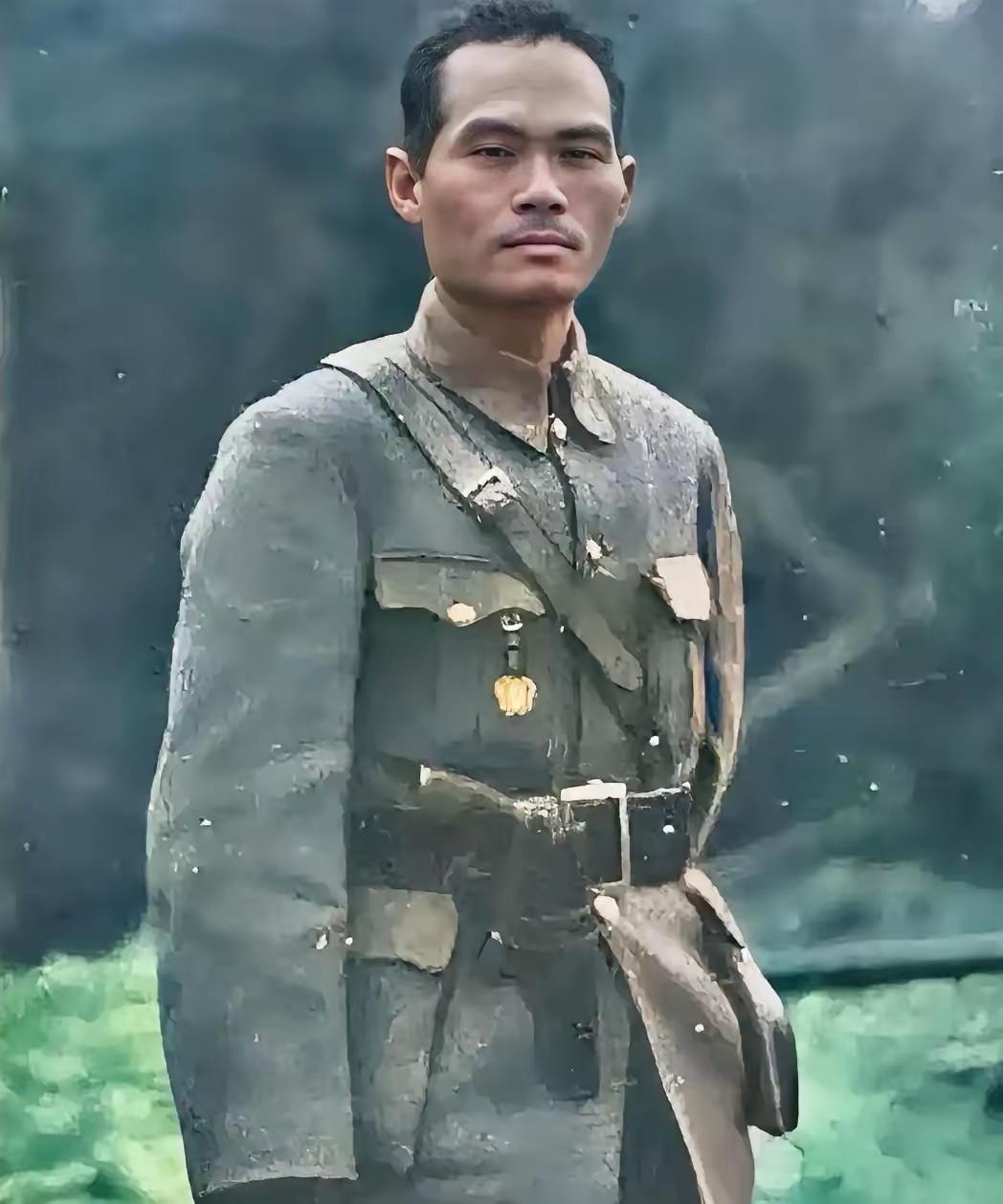

老山三等功臣陈庆伟烈士,山东邹城人,1983年1月入伍,67军199师595团6连战士。 1985年5月31日,211高地1、2号哨位被越军占领。 211高地是老山战场的“咽喉要地”,海拔虽不足百米,却能俯瞰双方阵地,是控制周边通道的关键节点。 越军占领哨位后,架起轻重机枪形成交叉火力,子弹像暴雨般倾泻而下,直接威胁着我军主阵地的安全。 当时,年仅22岁的陈庆伟正随部队驻守在附近阵地,看着战友们被敌军火力压制得抬不起头,他攥紧了手中的步枪,指节因用力而发白。 翻查老山战役史料和陈庆伟烈士的抚恤金发放档案,能清晰看到他短暂却滚烫的军旅轨迹。 他出生在邹城农村一个普通家庭,父亲是参加过解放战争的老兵,家里的土墙上挂着父亲的军功章,也刻着“做人要硬气,报国要真心”的家训。 陈庆伟从小就听父亲讲战场故事,骨子里透着山东人的豪爽与执拗。18岁那年,村里征兵,他第一个报了名,临走时抱着父亲说:“爹,我要像你一样,当一个让国家骄傲的兵。” 入伍后的陈庆伟,在训练场上从来都是“拼命三郎”。步枪射击要求三发子弹命中27环以上,他硬是练到枪枪十环;手榴弹投掷及格线是30米,他反复练习臂力,最后能投出45米;越野拉练时,他总抢着帮战友背背包、扛步枪,自己的肩膀磨出了血泡也不吭声。 战友回忆,陈庆伟心细如发,每次站岗都会把阵地周边的地形摸得一清二楚,还在笔记本上画满了简易地图,标注着可能的隐蔽点和射击角度。他常说:“战场无小事,多准备一分,战友就少一分危险。” 1985年5月,陈庆伟随部队开赴老山前线。出发前,他给家里写了一封信,信里没有豪言壮语,只说“部队要去执行任务,可能一段时间联系不上,你们照顾好自己”。 谁也没想到,这封信成了他留给家人最后的念想。到了前线,211高地的争夺战始终胶着,越军凭借坚固工事和有利地形,多次击退我军进攻,不少战友倒在了冲锋的路上。 5月31日,越军趁夜色偷袭,成功占领211高地1、2号哨位。指挥部当即决定组织力量夺回哨位,陈庆伟主动请战:“我熟悉那片地形,让我上!”他和另外两名战友组成突击小组,趁着黎明前的黑暗,向高地摸去。 越军的火力十分凶猛,子弹在他们身边的岩石上溅起火花,碎石片划伤了他的胳膊,鲜血顺着衣袖往下流,他却浑然不觉,只是压低身子,一步步逼近哨位。 接近1号哨位时,一名战友被敌军手榴弹炸伤,腿部鲜血直流。 陈庆伟当即停下脚步,掏出急救包给战友包扎,同时对另一名战友说:“你带着他撤,我去炸掉火力点!”不等战友回应,他抓起两颗手榴弹,猛地站起身,朝着哨位冲了过去。 越军发现了他的身影,密集的子弹扫射过来,他的腹部和腿部接连中弹,重重摔倒在地上。 鲜血染红了身下的泥土,陈庆伟咬着牙,忍着剧痛向前爬行。他知道,自己的时间不多了,必须尽快摧毁敌军的火力点。 距离哨位还有三米时,他挣扎着举起手榴弹,拉燃引线,用尽最后一丝力气扑了上去。“轰”的一声巨响,1号哨位的火力点被成功摧毁,越军的射击瞬间停了下来。后续部队趁机发起冲锋,成功夺回了1、2号哨位。 当战友们找到陈庆伟时,他已经没了气息,身体还保持着扑向哨位的姿势,手里紧紧攥着没来得及投掷的另一颗手榴弹。 战后,部队为他追记三等功,授予“战斗英雄”称号。他的遗体被运回家乡,安葬在邹城烈士陵园,父亲抚摸着他的墓碑,老泪纵横却始终挺直腰板:“我的儿,没给咱山东人丢脸。” 多年来,陈庆伟的战友们每年都会专程来到烈士陵园祭奠他。有人带着他生前爱吃的煎饼卷大葱,有人带着他最喜欢的《钢铁是怎样炼成的》,有人一遍遍擦拭着墓碑上的名字,诉说着国家的发展和军队的变化 。附近的学校也会组织学生前来扫墓,听老兵们讲陈庆伟的战斗故事,让英雄精神代代相传。 如今,老山战场早已硝烟散尽,当年的阵地变成了爱国主义教育基地,每一块岩石都镌刻着英雄的事迹。 我们不能忘记,今天的和平与安宁,是陈庆伟这样的年轻战士用生命换来的。他们正值青春年华,本该享受生活的美好,却在国家需要时,义无反顾地奔赴战场,用血肉之躯守护着祖国的疆土。 英雄精神从来不是遥不可及的传说,而是融入民族血脉的基因。 陈庆伟用22岁的生命告诉我们,爱国不是一句空洞的口号,而是危难时刻的挺身而出,是为了国家和人民不惜牺牲一切的坚定信念。这种精神,激励着一代又一代人砥砺前行。 今天的我们,虽然远离了战火纷飞的年代,但英雄的精神不能丢。 我们要铭记先烈的牺牲与奉献,珍惜当下的和平生活,在自己的岗位上履职尽责,用实际行动传承英雄精神,这便是对先烈最好的告慰。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。