粤剧名家汪明荃、曾小敏与青年粤剧演员麦晓柔表演《彩云追月》。

十五运会正在进行中,以广东音乐名曲《彩云追月》为元素的颁奖音乐频频在赛场响起;开幕式文体展演上,古代乐器青铜句鑃奏响了《彩云追月》;同样在开幕式上,粤港澳三地艺术家合作演绎了粤曲《彩云追月》。

音乐,有着直击人心的力量。《彩云追月》最早见于清代的粤音曲谱,具有高度音乐价值和深厚文化内涵。《彩云追月》在一百多年的流变中,不断体现着广东音乐、岭南文化开放包容和创新的特质。

在十五运会上,经典焕发新活力,亦是为《彩云追月》的传承和创新交上了一份当代答卷。

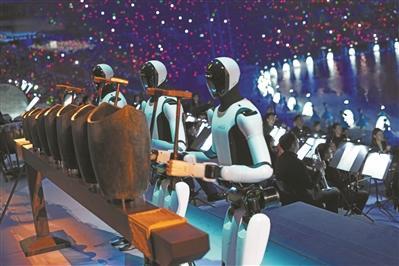

十五运会开幕式上,机器人双手持锤,敲击青铜句鑃,奏响岭南名曲《彩云追月》。新华社发

《彩云追月》多元化

响彻十五运会赛场

11月9日晚,第十五届全国运动会开幕式在广东奥林匹克体育中心举行。20时48分许,奏响文体展演第一串音符的,是三台工业人形机器人。它们站在交响乐团最后一排,双手持锤,敲击着中国古代乐器——青铜句鑃,这套乐器的原型是来自南越国第二代王赵眜墓中的出土文物。青铜句鑃奏响的正是岭南名曲《彩云追月》,其悠扬浪漫的旋律在体育场回响……十五运会开幕式总导演郎昆称它是“广东音乐精品中的精品”,开幕式音乐总设计舒楠赞美它“表现着岭南乃至中国人民对幸福美好的追求”。在中国传统文化中,月亮象征着团圆和美好,彩云则代表着吉祥和希望。《彩云追月》以彩云和月亮为意象,象征着圆满与和谐,寓意着人们对美好生活的向往和追求。

文体展演进行到第二篇章《同心同缘》,粤剧名家汪明荃、曾小敏与青年粤剧演员麦晓柔并肩立于洒满明月清辉的水舞台上,演唱粤曲《彩云追月》,“明月长夜瑞气生,漫天醉妙韵……”来自粤港澳三地的三位艺术家的演绎情深意长,唤起无数观众心底的岭南记忆以及对岭南文化的共鸣。

汪明荃的嗓音醇厚有力,曾小敏的唱腔婉转细腻,麦晓柔的声线青春甜美,三人的声音交织相融。“这不只是一场演出,更是粤港澳三地文化的一次深情对话。”广东省文联专职副主席、广东粤剧院艺术总监、粤剧表演艺术家曾小敏在演出后如此表示。

十五运会的赛场上,《彩云追月》的旋律不时响起。颁奖仪式音乐是大型体育赛事的重要组成部分。十五运会及残特奥会颁奖仪式音乐由广州体育学院音乐教师团队精心打造。围绕本届赛事的核心目标,不断修改打磨,最终形成了涵盖颁奖仪式全流程(提示音乐、入场音乐、颁奖音乐、退场音乐)的四首系列作品——这一系列颁奖音乐融入了岭南经典名曲《彩云追月》。

颁奖音乐采用《彩云追月》文化元素,主创人员表示深含寓意:这是用岭南音韵构建文化地标,深挖广东音乐“清新明快、兼容并蓄”的特质;也是重塑“月文化”的精神内涵,既承袭古典诗词中“海上生明月”的天地胸怀,又隐喻运动员“追云逐月”的拼搏意志。

为了让这首抒情的岭南音乐适配赛场拼搏与荣誉交织的氛围,创作团队进行了精心改编与交响化编配,加上电子乐混音和大型打击乐声部,实现了传统旋律元素与现代交响语汇的融合。同时,在结构处理上,《彩云追月》并非完整再现,而是以其标志性旋律为基础进行变奏与发展,通过碎片化呈现等现代作曲技法,让听众既能感受其韵味,又能适应赛场氛围。

传统音乐是中国人共同的情感密码,在体育盛会颁奖时响起,更能引发共鸣。《彩云追月》流淌的旋律里,有运动员们的荣耀与辉煌,更有文化的传承与创新。

起源流变——

源自清末,不同演绎丰富《彩云追月》内涵

广东音乐(又称“粤乐”),是流行于以广州为中心的珠江三角洲及广府方言区的中国丝竹乐种,是岭南文化的三大瑰宝之一,是我国民间音乐的重要乐种,也是国家级非物质文化遗产。

《彩云追月》是广东音乐的代表作。虽然现在印出来的谱子上,一般都会写着作者任光,但实际上它的出现更早,其史料记载最早可追溯至清代的粤音曲谱。

广州大学音乐舞蹈学院院长、博士生导师刘瑾详细梳理了《彩云追月》的流变——

清末,就有了《彩云追月》的雏形,其曲作者不详,可能是劳动人民集体智慧的结晶,该曲以轻快明朗、轻松写意的风格描绘生活景象,属于典型的广东音乐风格。

1935年,作曲家任光担任上海百代唱片公司节目部的主任,创作了一批民族管弦乐曲并灌制唱片,《彩云追月》就是其中之一。《彩云追月》第一次的风格变化就是从任光开始的,因为加入了探戈的节奏。当时上海歌舞厅里的音乐非常流行,经常把传统音乐和通俗音乐融合。广东音乐本身具有开放包容的特点,把探戈节奏融入《彩云追月》,是很自然的一种做法。“广东音乐发源于珠三角,扬名于上海。”刘瑾认为,“广东音乐曾经风行上海,因为那时有很多广东人在上海发展得很好,广东音乐因此非常容易被当地接受。”

《彩云追月》演唱的版本也经过了一系列变化。最早在20世纪40年代到50年代,就有上海音乐学院周小燕演唱的版本,通过广播电台的传播,大家很快就熟悉了这个曲调。粤语填词的《彩云追月》与广东音乐的旋律相得益彰,音调委婉、平仄交替、明朗悦耳。

1960年,中央广播民族管弦乐团的彭修文对《彩云追月》进行了重新配器,加了一些低音乐器,这个版本使得《彩云追月》的和声部分更加丰富。

到了1975年,王建中将《彩云追月》改编为钢琴独奏版本,成为中国钢琴作品里面的经典作品之一。相比较而言,虽然广东音乐的味道淡了些,但是也不失为一种风格。

“流行歌曲、吉他版本、小提琴版本、经典粤剧音乐……《彩云追月》的版本很多,人们不断对它进行改编、丰富,进行风格的变化。”刘瑾认为,“这么多人喜欢广东的《彩云追月》,说明它本身就蕴含了让大家有无限可能性去演绎它的底蕴。”

可塑性极强——

岭南文化开放包容创新的体现

经典作品的伟大之处就在于它的可塑性。青年高胡演奏家、星海音乐学院国乐系高胡本科及硕士生导师余乐夫也对《彩云追月》进行了改编。

2022年余乐夫在央视等多个平台演绎了《彩云追月》的世界音乐版,展现了他对广州、对岭南大地的感情。“世界音乐版源于我自己的摇滚经历、我对《彩云追月》的理解——我们生活在现代大都市,夜晚不单是祥和宁静,也有灯火通明、喧嚣繁华,《彩云追月》在我们这一代人的心里多了一种可能性。所以我用了英伦摇滚的节奏和律动,它跟《彩云追月》的旋律有特别吻合的一面。年轻人很喜欢,它有亲切的旋律,又有现代生活的律动。”《彩云追月》世界音乐版是余乐夫近几年比较有代表性的一个作品。这首作品也收录在余乐夫今年出版的专辑《光年无限》中。

《彩云追月》的百年流变,不仅体现了岭南文化的开放性、包容性,更体现出创新的特点,这也是根植于岭南文化的广东音乐的特点。“《彩云追月》的翻奏和翻唱都是非常丰富的,从清末出现这个旋律,到任光对《彩云追月》进行第一次丰富,一直到后面出现的各个版本,包括十五运会上的呈现,把这些都梳理起来的话,就能看出广东音乐在发展流变中不断融合不断创新,也不断地被丰富。”刘瑾说,“《彩云追月》不仅在国内备受欢迎,也走上了国际舞台,很多民族乐团出去巡演的时候都会演奏这个作品。”

十五运会上“出彩”——

传承经典,要与当下有情感共鸣

广东音乐是广府人生活鲜活的缩影与写照:它是街市茶楼里的娱情遣兴,也是大雅之堂的常客;它既有“雨打芭蕉”的闲适、“彩云追月”的浪漫,也不乏“赛龙夺锦”的豪情与“泣长城”的家国情怀。

十五运会上多次用到《彩云追月》,给人留下非常深刻的印象。“新的演绎,为这支经典曲目的整个流变交上一份当代答卷——素材是传统的,技术是高科技的,然后又和体育盛会相结合,这给《彩云追月》搭建了一个新的舞台。”刘瑾说。

余乐夫表示,传承经典,一定要与当下的生活有情感共鸣,去创作属于当下的艺术作品。“《彩云追月》是老曲子,但是用了新的感受去演绎,当然我们也不能够太随意,所以很考验创作者对作品的理解。”

《彩云追月》这次在十五运会上的全方位展示特别完美。“从语言上、从乐曲的情调和意象上,《彩云追月》体现了粤港澳同根同源同心,然后又体现了几个跨界融合——传统和技术的融合,粤港澳名家演绎的融合,文化和体育产业的融合。总之我觉得这一次《彩云追月》很出彩,很值得回味。”刘瑾说。

在余乐夫看来,《彩云追月》一直深入人心,“这个曲子在粤港澳可谓妇孺皆知,特别有亲切感。在十五运会上,《彩云追月》雅俗共赏的基因凸显出来。老百姓喜欢,又很大气、具有极强的艺术可塑性,经典作品的伟大之处就在于此。”

文/广州日报全媒体记者:张素芹