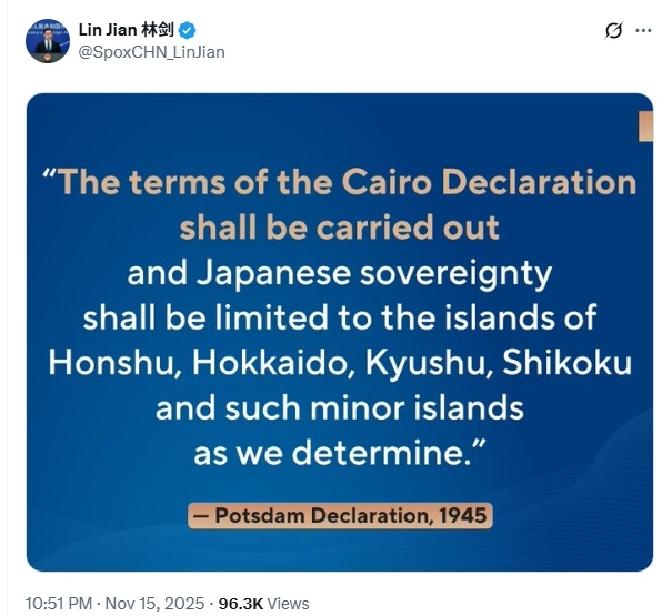

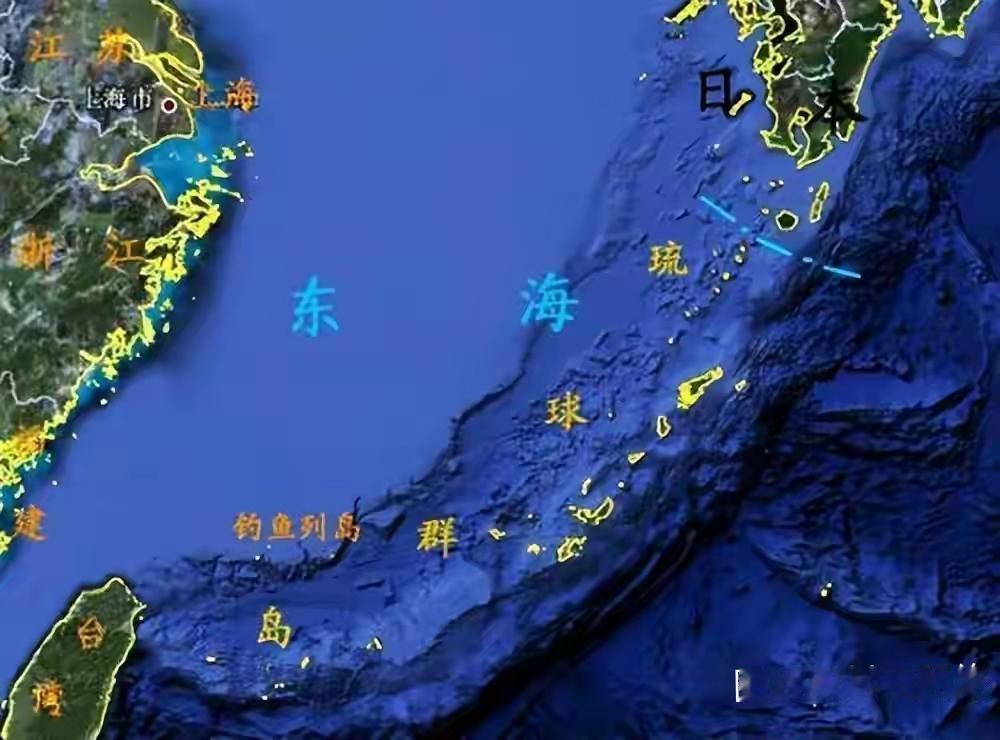

就在刚刚 中国方面突然宣布了,对琉球相关问题作出明确表态,提到二战文件应当落到实处。 从公开材料看,1943年的《开罗宣言》和1945年的《波茨坦公告》是一条清晰的线。《波茨坦公告》第八条写明日本主权限于本州、北海道、九州、四国及由同盟方决定的其他小岛,这句话直到今天仍被频繁引用。 往后看,1951年的《旧金山和约》没有包括中国一方的签字。1952年的《日台和约》只写到日本放弃台湾、澎湖,对琉球未作明确归属表达。这条历史链条留下了空白地带。 再到1972年,美日签署《冲绳返还协定》,把行政管辖交回日本。现实中,国际社会普遍把冲绳视作日本实际管辖的一部分,但围绕早期文件的解释分歧并未完全消失。 把镜头拉回东海,近年中国海警常态化在钓鱼岛附近海域巡航,3901、5901等大型执法船多次执行任务。对面日本海上保安厅的PLH级大型巡逻船也常年在场,这种同水域高频互动,注定让话题难以冷却。 再看空中力量的细节,冲绳嘉手纳基地在2022年起逐步撤出F-15C/D,改为轮换进驻的第五代或四代半战机。与此同时,中国沿海方向的例行训练频率不低,远海训练不断展开,周边力量此消彼长的节奏,外界都在盯着。 通道层面,宫古海峡是公开航线,人民海军舰机自2015年后多次成体系穿越已成惯性动作。日本一侧在宫古、石垣部署地对舰导弹部队的消息早已披露,双方在这条走廊上的掰手腕更趋密集。 回到法理,官方口径长期强调:不接受对中国未具约束力的旧金山体系安排。日本方面依据与美签署的文件和本国法律主张现状稳定。两套叙述并行存在,这是讨论的起点。 历史层面,明清对琉球的册封关系、1879年日本“琉球处分”的节点,都有史料可查。战后又叠加了占领、管制与返还的多重环节,今天的争议就有了多来源的支点。 风险管理也不能忽视。2023年中日防务热线落地,海空联络机制更多次被启用。对照近年海空近距活动增多,把沟通工具用起来,是避免擦枪走火的必要条件。 这次表态的价值,在于把二战文件、战后安排、现实管辖三块内容摆到一张桌上。各自立场可以坚定,但边界需要清清楚楚说出来,减少误读空间。 从节奏看,话要说在前面,事要做在台面上。法律文本是参照,现场态势是变量,把两者对齐,才有稳定的底。 归根到底,历史文件不能被选择性解读,现状管控不能靠侥幸维持。把话说透,把事做稳,才是解决复杂问题的可行路径。