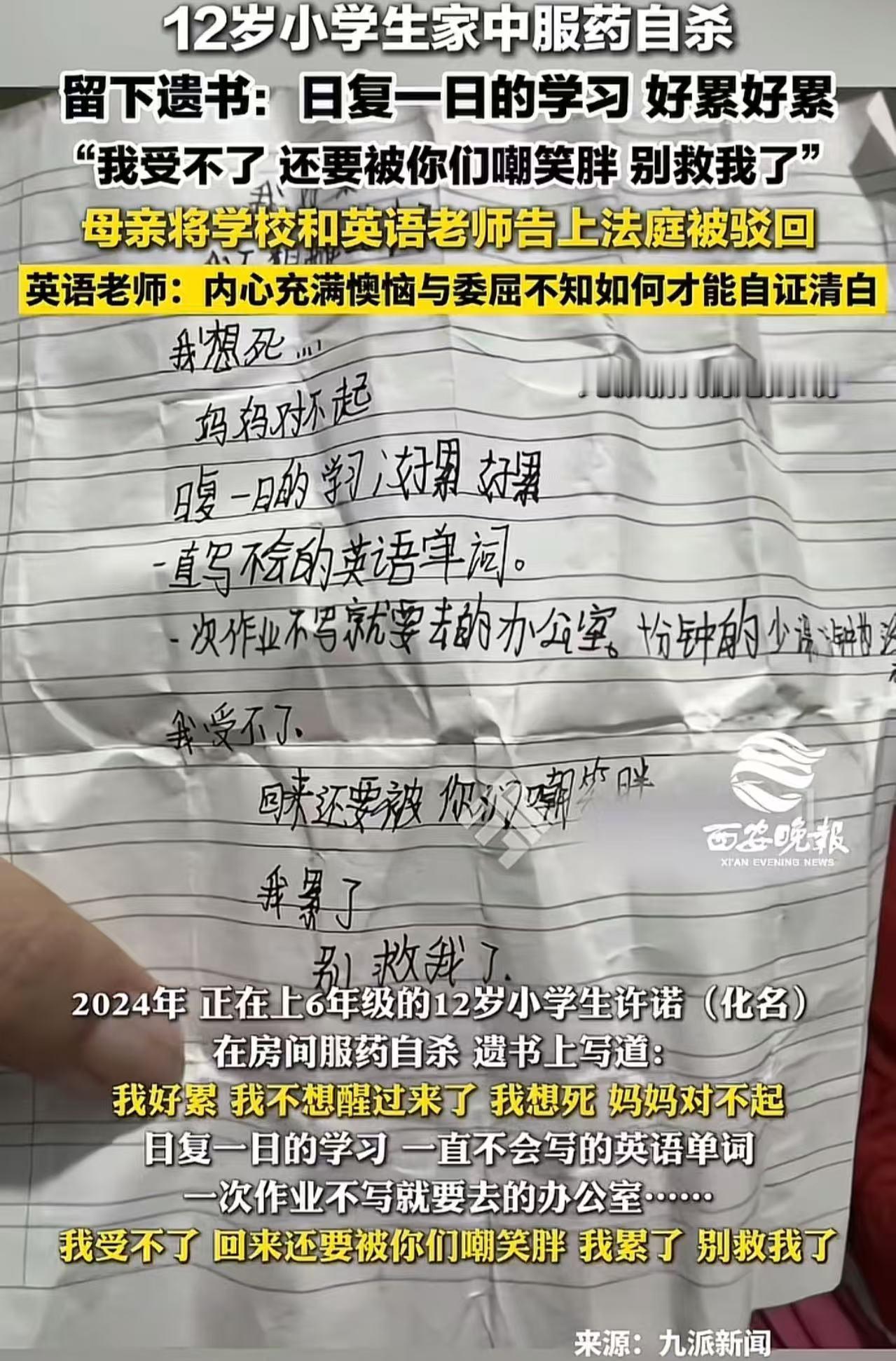

12岁小学生家中服药自杀,留下遗书:日复一日的学习,好累好累!我受不了,还要被你们嘲笑胖,别救我了!”母亲将学校和英语老师告上法庭,英语老师: 太冤枉了!不知如何才能自证清白! 在江苏的一个小镇上,一栋普通的二层小楼里,留着一个让人心碎的场景,墙上贴着“优秀少先队员”的红色奖状,桌上摆着她最喜欢的AD钙奶,旁边却是一只被掏空的药瓶。 12岁的许诺,就在这样的房间里结束了自己的生命,她平日里乖巧、阳光、贴心,什么都做得好,恰恰因为太“懂事”,让所有人都忽略了她那张笑脸后面的疲惫和压力。 她留下的一张小纸条,只有短短几句话,其中一句“天天学习,好累好累”,成了母亲马繁星心里抓不住的痛点。 悲伤和自责把她推向了一个唯一能宣泄的方向,她开始怀疑学校,怀疑老师,翻女儿聊天记录时,那些关于“作业多”“去办公室”“烦”的零散字眼,被她拼成了一个“逼死孩子的元凶”。 于是,她把愤怒对准了英语老师赵言,一个刚接手班级十多天的年轻老师,这种把痛苦归咎到一个点上的方式,看似简单,却隐藏着巨大的偏差。 法院调查后发现,老师不过是按常规把学生叫去办公室几次,每次几分钟,还都有同学在场,只是辅导作业,这些做法和孩子的离开之间,根本无法划上等号,判决结果是:赵老师无责。 但“无责”两个字救不了任何人,赵言原本是学校的优秀教师,因为这场指控名声受损,压力巨大,他再也无法正常面对学生,最后选择离开学校。 他不是加害者,却成了另一位被拖下水的受伤者,真正难以回答的问题,其实藏在遗书的另一句话里:“回家还要被你们笑胖。” 这个“你们”,到底指的是谁?是同学?还是家里人?这几个字像一把刀子,直接捅破了许诺外表下的那层温柔乖巧。 别人眼里的她,是贴心的小棉袄:妈妈生病,她端水送药;母亲离婚,她从不抱怨,还写过一本以妈妈为主角的“小说”,嘴上总挂着“妈妈我爱你”。 可这种温暖形象,与那句埋怨又委屈的话,完全对不上,我们习惯把问题往外推,却很少问一句,孩子是否在家里也受过那些“无伤大雅”的调侃? 一句“你怎么又胖啦”“注意点形象”,在大人那里是玩笑,在一个青春前期的小女孩那里,却可能是一根压得她喘不过气的刺。 更让人唏嘘的是,她事发前还在安慰同学“生活很美好”,她会主动用英语问候老师,会替妈妈考虑班里没收到礼物的孩子,会和朋友约好一起上初中。 她看起来比谁都开朗,让人完全想不到她会需要帮助,可这正是最危险的地方:所谓“懂事”,往往是孩子努力装给大人看的。 他们怕麻烦别人,怕让父母失望,于是把所有负面情绪都藏起来,最后,当他们撑不住了,我们才后知后觉,原来那张阳光的脸,竟是她对世界的最后防线。 许诺的离开,既不是家庭教育一个人的问题,也不是学校教育一件事的错误,而是整个成人世界都以为她“没事”的集体盲区。 母亲沉浸在悲伤中找替罪羊,老师被舆论拖下深渊,网友们站在屏幕前争论“现在孩子是不是太脆弱”。 所有人都在讨论,却都绕过了那个最关键的事实:孩子的心,比我们以为的脆,也比我们想象的沉默。 想要避免下一场悲剧,我们真正该做的,不是再去找一个“谁害了孩子”的答案,而是学会放下居高临下的判断,多听听孩子那些不敢说出口的小情绪、小委屈、小难过。 那些隐藏在成绩、笑容、“懂事”里的微弱声音,才是最真实的求救,孩子不是天生就会撑着微笑,也不是天生就扛得住压力,我们必须先理解这一点,才谈得上保护。

评论列表