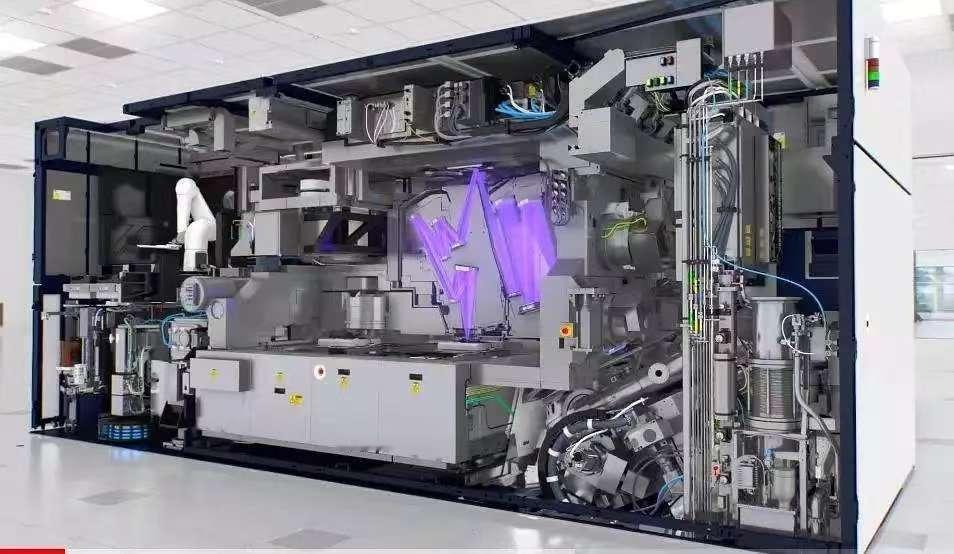

光刻机没用了,荷兰太冤了?美国一纸命令,荷兰就果断切断了对我们的光刻机出口。他们中高端光刻机都禁止出口中国,以为我们会求饶,结果呢?最赚钱的产业就这么崩塌了! 在荷兰埃因霍温的一个仓库里,三十多台世界上最先进的EUV光刻机现在只剩下一个任务,安静地吃灰。 这些原本应该在工厂里不断运转、为全球制造芯片的巨型机器,如今成了“废铁”,静静地躺在角落,成为全球半导体战局误判的见证者。 ASML的前CEO温宁克曾感叹,这场技术封锁局面,成了双输的结果,全球技术封锁并没有使中国屈服,反而给了中国半导体产业一次自我崛起的机会。 封锁的代价先是像退潮一样回到欧洲,影响了整个实体经济,最直观的受害者是ASML,股价从接近800欧元的高峰跌到了500欧元以下,2023年第四季度对中国的销售额暴跌,形势不容乐观。 这个危机不仅仅是ASML的“独角戏”,它带动了德国、荷兰等国家的上游供应商集体受损,比如,蔡司公司为ASML提供关键光学镜头,直接关闭了生产线,三百多名工程师被迫离职。 飞利浦也被拖下水,光刻机光源的订单大幅度减少,迫使公司调整战略,转向汽车LED领域,寻找新的生存空间。 更为严重的是,这场冲击波扩展到了荷兰的日常经济生活中,荷兰最大港口,鹿特丹的集装箱吞吐量锐减三分之一,港口工人年终奖缩水,埃因霍温的租赁市场也遭遇冷冻,空置公寓比比皆是。 所有这一切都源自美国对中国的技术封锁,尤其是依托F-35零部件和《瓦森纳安排》强硬要求,使得这场技术战的寒潮席卷全球。 然而,面对外部封锁,中国并没有选择硬碰硬,而是采取了“非对称反击”策略,在这场技术封锁的博弈中,中国并没有盲目追求最顶级的EUV技术,而是先解决了“有芯片”而非“最先进芯片”的问题。 中芯国际与上海微电子联手,成功开发了28纳米的DUV光刻机,这种技术虽然没有达到EUV的极限,但足以满足市场上大多数手机和汽车芯片的需求,填补了市场空白。 与此同时,长江存储则完全绕开了光刻机技术的核心战场,依靠其独特的3DNAND堆叠技术,把存储芯片的层数堆到了232层。 这个突破不仅是技术上的突破,也直接冲击了三星的市场份额,这一系列突破,加速了中国半导体产业的崛起,并逐步收回失地。 从华为的7纳米麒麟芯片重返市场,到比亚迪的电动车芯片自给自足率达到90%,再到中芯南京的14纳米芯片量产,中国半导体产业正在迎来自给自足的新时代。 中国半导体产业的崛起使得全球芯片产业格局发生了改变,华为的回归令台积电感到压力,欧洲学者也开始警告美国的封锁政策可能会重创欧洲的竞争力。 而中国的半导体不仅开始占领国内市场,还向东南亚等新兴市场扩展,并与俄罗斯、伊朗等被制裁国家建立合作,共享技术与资源,开辟了新的供应链。 美国自己虽然在推动“芯片法案”,试图将制造业带回本土,但封锁政策的实施却搅乱了全球市场,最终推动了中国企业在全球半导体总市值中的占比,从零跃升至15%。 最后,回到荷兰那个仓库,那些停滞的光刻机并没有见证屈服,而是见证了一个时代的终结,它们用沉默诉说着技术封锁的无力与悲哀,告诉全球:单靠技术手段卡脖子,最终只能自食其果。