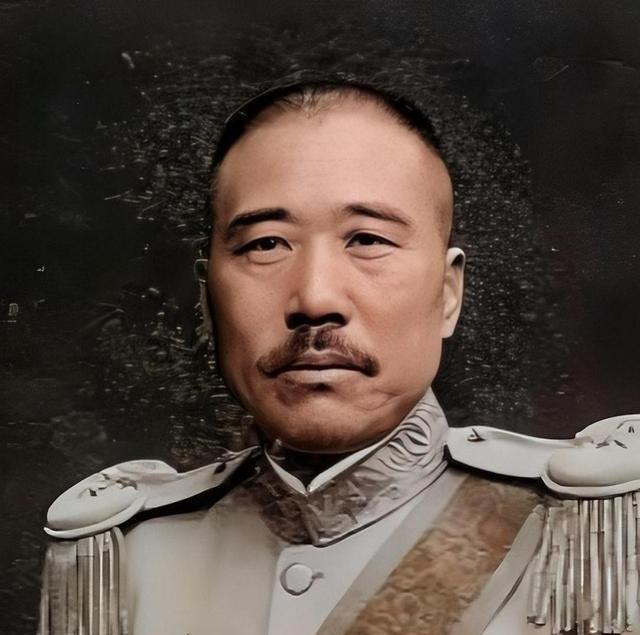

1926年,张宗昌准备处决一个逃兵,写手令时“毙”字不会写,就想改成打300军棍,可棍字也不会,为了不丢面子,最后的处理方式令部下哭笑不得。张宗昌有个特点,大字不识几个,但偏爱附庸风雅,为此闹了不少笑话。 张宗昌早年家贫,十八岁闯关东混迹绿林,干过土匪营生。辛亥革命爆发,他率百余胡匪投奔山东民军都督胡瑛,从此步入军阀行列。1913年二次革命失败,他辗转徐州,依附冯玉祥旧部,逐步攀升。1920年代初,奉系张作霖崛起,张宗昌投其麾下,凭借勇猛和机变,先后任吉林防军旅长、黑龙江督军。1925年4月,北洋政府段祺瑞任命他为苏皖鲁三省剿匪总司令,旋即掌控山东,成为一方霸主。那时他已四十四岁,身高近两米,体壮如熊,却以“三不知将军”闻名——不知手下兵有多少,不知家产几何,不知姨太太数目几何。这种粗放作风,映衬出他军阀生涯的野蛮与贪婪。他在山东盘踞三年,横征暴敛,强征民夫,百姓苦不堪言,军中逃兵频现,却也借机扩充私军,达二十万之众。他的统治,典型体现了北洋军阀的腐朽本质:表面张扬,内里空虚。 1925年,张宗昌坐稳山东督军宝座,立足孔孟故里,他忽然生出改头换面的念头。山东素称礼仪之邦,古迹林立,文风鼎盛,他自感出身草莽,形象粗鄙,便下令振兴文教。拨款兴办学校,修缮孔庙,表面上看似用心良苦,实则多为粉饰太平,掩盖军费短缺。他亲任教育厅长,广邀名士,试图借文化抬高身价。这举动虽有几分真意,却因其文化底子薄,很快暴露笑点。譬如祈雨时,他亲赴龙王庙,焚香叩拜无效,便对泥塑神像扇耳光,骂道不干活白吃香火。此类举动,虽接地气,却流露军阀的蛮横无知,百姓私下传为笑谈。 为附庸风雅,张宗昌特请清末状元王寿彭出山,任教育厅长,并拜其为师,苦学诗词。王寿彭年近七旬,勉强应允,两人每日对坐,讲解平仄韵律。张宗昌勉强临摹,半年后凑成诗集《效坤诗钞》,以其字效坤命名,扉页刻家族昌盛之愿,分发官场军中,俨然文人派头。诗中多写济南景物,如大明湖被形容为荷花覆盖,蛙类在上跳跃;趵突泉则比作三个眼孔,气泡咕嘟冒出;泰山远观黑乎乎,上细下粗。这些打油诗,直白粗陋,却流传民间,成为民国诗坛奇葩。虽有学者质疑其真伪,疑为后人杜撰,但张宗昌确有学诗事迹。他的诗作,反映出军阀的自娱自乐:不懂格律,却强求雅致,结果适得其反,暴露文盲本质。 张宗昌的附庸风雅,远不止诗集一桩。在山东主政期间,他屡屡因文化浅薄闹出笑话。一次宴请外宾,他命人题字对联,却写成错别字,宾客强颜作陪;另有军中阅兵,他吟诵自创对子,音韵全无,部下憋笑不止。这些小插曲,折射出军阀的虚荣心:出身匪帮,却想攀文脉,终究难掩粗鄙本色。他的文教政策,本意或有振兴之志,但执行中多流于形式,资金挪用军费,学校草草建成,学生辍学严重。百姓眼中的张宗昌,仍是那个“三不知”的暴君,姨太太逾二十,搜刮民财建豪宅。1926年夏,一桩逃兵事件,将他的文化短板推到风口浪尖,闹得满城风雨。 1926年,山东军营逃兵现象频发,张宗昌视之为军纪松弛,特选一伙夫李长顺为例惩戒。李长顺在炊事班服役多年,平日老实,突因家事逃跑,被卫队长王魁率队搜捕两天后擒回。张宗昌闻讯大怒,下令枪毙示众,以儆效尤。他亲笔写手令,卷袖蘸墨,先落“枪”字,继而卡于“毙”字。军阀威严不容旁人指点,他不愿问部下,憋红脸悬笔半晌。转念改成打三百军棍,笔尖勾“木”旁,右半又不会写。尴尬至极,他甩笔大笑,自称酒后失态,最终揉纸放人。李长顺跪谢而去,王魁等部下目瞪口呆。这处置虽保颜面,却成军中奇闻,士兵私议,督军脾气如六月天,说变就变。事件暴露张宗昌的文盲顽疾,也讽刺军阀的伪饰:手令本为立威,反成笑柄。 这桩逃兵闹剧迅速传开,济南街头茶馆说书人添油加醋,编成顺口溜流传:“督军笔下愁眉锁,毙棍二字难落墨,逃兵捡命回故里,荒唐军令永流传。”百姓以此解嘲,嘲讽军阀的粗野无知。张宗昌闻风不恼,继续穷兵黩武,扩军备战,与孙传芳等对峙。1928年,国民党北伐军势如破竹,他兵败下野,率残部逃往东北。途中姨太太散尽,旧部离心,他暂栖身奉系,却难复旧观。1932年9月3日,济南火车站,他欲南下,遭郑继成枪击,中弹身亡。刺客为父报仇,张宗昌瞪眼倒地,结束了五十一载匪气人生。他的死,标志奉系余孽的终结,也让那些附庸风雅的笑话,永留史册。

评论列表