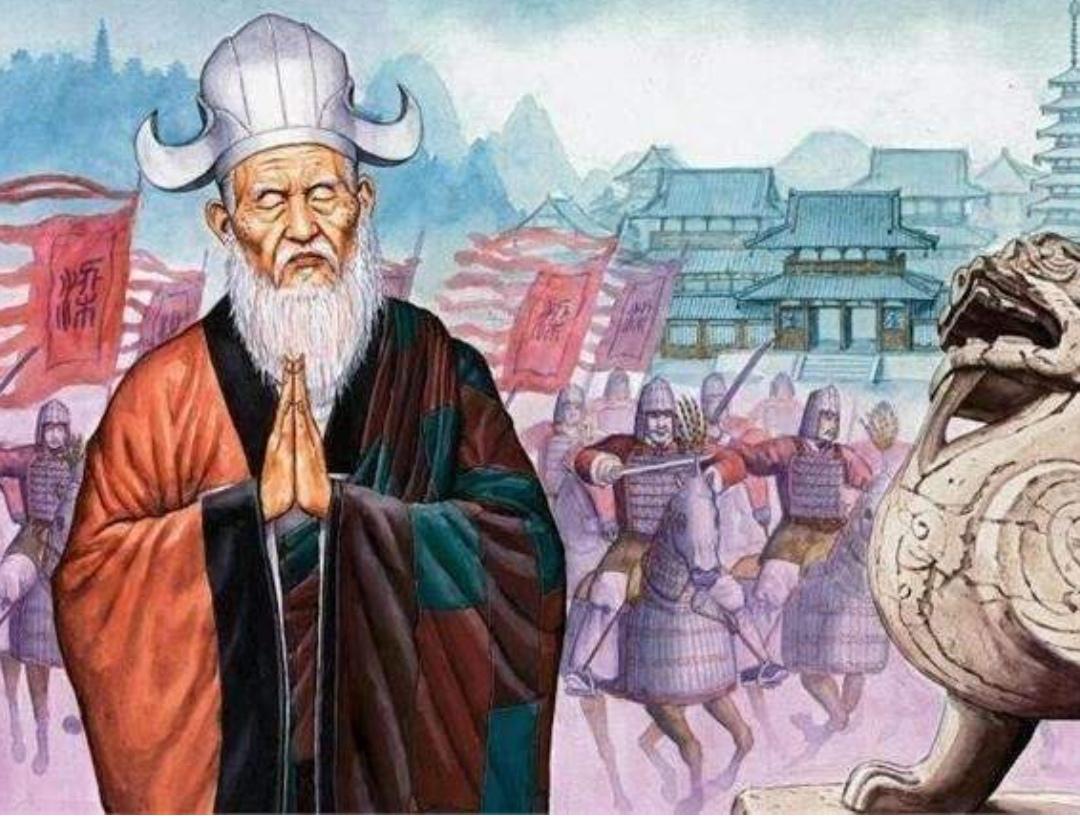

在中国南朝时期的纷繁乱世中,英雄辈出,豪杰辈流。而在这段历史的激流中,萧衍的襄阳起兵,无疑是一幕令人震惊的转折。那是一场由功臣一怒引发的兵变,一次触动国家命脉的反抗,也是一段彰显忠诚与愤怒交织的悲壮史诗。 萧衍,字景昭,南朝梁的开国皇帝,他的崛起,伴随着战火与谋略。作为一位善于用兵的将领,他在乱世中崭露头角,逐步掌握了军权与政权的双重话语权。其雄心壮志,旨在振兴南朝,重塑江山。 公元502年,萧衍在襄阳集结兵力,发动起义,目标直指朝廷腐败与内乱。此举的导火索,源于他对朝中权臣的失望和愤怒——他们的贪婪、腐败,威胁着国家的根基,也激起了他作为忠臣的愤怒。 传闻中,萧衍在起兵前,曾对朝廷的腐败深感愤慨,认为必须用武力唤醒沉睡的国家。功臣们的愤怒,像火山一样爆发,点燃了襄阳的战火,也点燃了南朝的希望。 萧衍的起兵,不仅是个人的愤怒,更代表了忠臣对腐败政权的抗议。许多曾经的功臣,心怀不满,纷纷响应他的号召。他们的怒火,源于对国家未来的担忧,也源于对自身忠诚的坚持。 这场兵变,既是对旧制度的反抗,也是对腐败的惩戒。萧衍用行动证明,忠诚可以化为怒火,愤怒也能成为变革的力量。 萧衍的襄阳起兵,虽然短暂,但影响深远。这场兵变震动了南朝的政治格局,也让朝廷内部的矛盾暴露无遗。最终,萧衍成功平定叛乱,巩固了自己的地位,但也为后世留下了“功臣一怒而起”的传奇。 萧衍的起兵,折射出忠诚与愤怒的复杂关系。在乱世中,忠臣的愤怒可以成为国家的动力,也可能变成毁灭的导火索。权力的平衡,情绪的控制,成为每一位领导者必须面对的课题。 萧衍的“功臣一怒而起”,不仅是一段激动人心的历史故事,更是一面镜子,映照出忠诚、愤怒与责任的深刻关系。在动荡的时代,如何将愤怒转化为推动变革的力量,成为了每一个时代领袖的必修课。 历史告诉我们: “愤怒可以点燃希望,也能毁灭未来。” 萧衍的起兵,是忠诚的表达,也是变革的象征,值得我们每一个人深思。 喜欢这篇深度解读吗?请点赞、转发,让更多人了解这段“功臣一怒而起”的壮丽篇章!历史