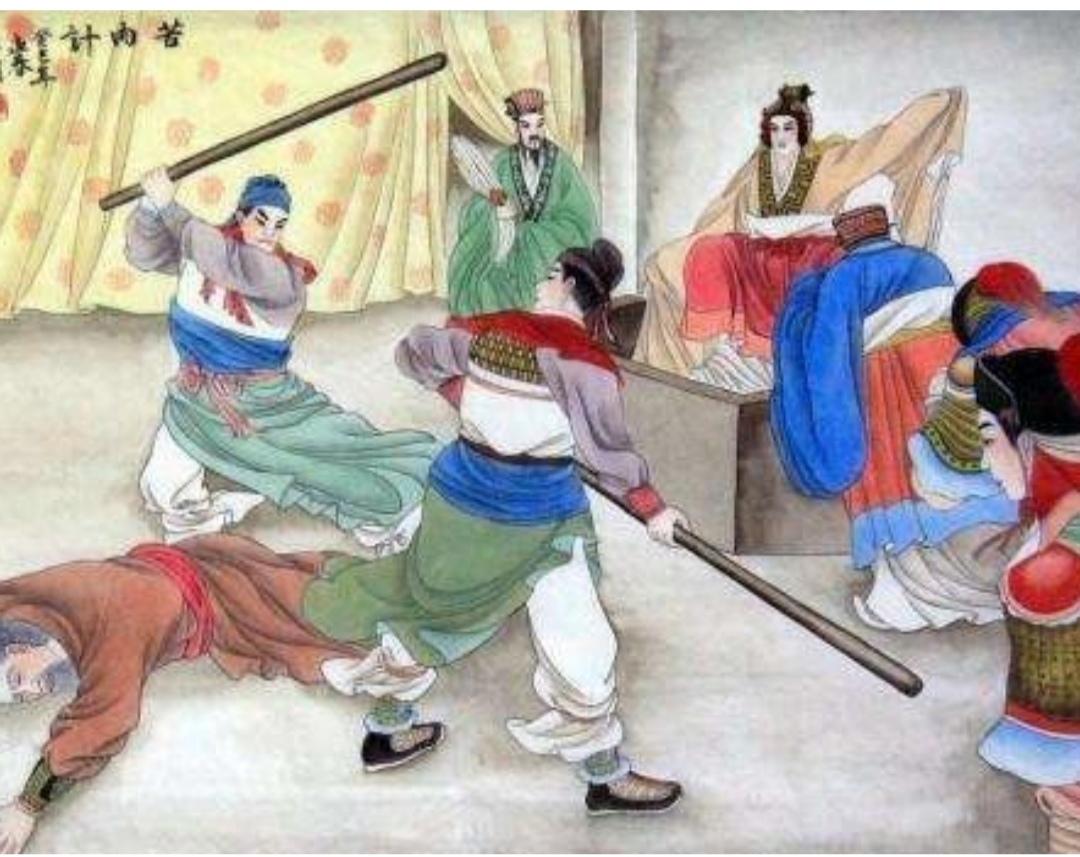

在中国悠久的历史长河中,许多功臣因为一时的荣耀而被封为“国家栋梁”,然而,命运的无常常让这些曾经的英雄最终沦为悲剧的主角。今天,我们要讲述的,是明朝著名将领王敬则的悲剧——一位曾经立下汗马功劳的忠臣,如何在权力的迷雾中走向叛乱的深渊,最终成为历史的悲剧符号。 王敬则,字宗悫,出身平民,凭借卓越的军事才能,屡立战功,成为明朝中期的重要将领。他曾在抗击蒙古、镇压边疆叛乱中立下赫赫战功,被封为“左都督”,权倾一时。作为皇帝的亲信,他在朝中拥有极高的地位,被视为国家的中坚力量。 然而,随着时间推移,王敬则的权势逐渐膨胀,也引发了朝廷内外的忌恨与猜疑。明朝政治腐败,官员之间的斗争激烈,皇帝对权臣的依赖逐渐变成了疑虑。王敬则的权力扩张,让一些朝臣感到威胁,也让皇帝心生疑虑。 公元1549年,王敬则在一次政治斗争中被排挤出局,心灰意冷的他选择了反叛。叛乱虽然短暂,但却震动了整个明朝边疆。王敬则在叛乱中展现了昔日的军事天赋,但最终被平定,身死乱中。 王敬则的悲剧,绝非偶然。这背后隐藏着深刻的权力游戏:一方面,他凭借战功攀升至高位,获得荣耀;另一方面,权力的膨胀让他成为了众矢之的。皇帝的疑心、朝廷的斗争、官场的腐败,都成为了他走向叛乱的导火索。 王敬则的故事,折射出古代权力体系中的残酷现实。功臣的荣耀往往伴随着孤独与危机,过度的权力集中容易引发反噬。历史告诉我们,任何辉煌都不能忽视背后的风险,忠诚与权力的平衡,是每一位将领、每一位政治家的必修课。 王敬则的悲剧,是权力迷局中的一面镜子,也是忠诚与背叛、荣耀与危机的永恒主题。我们在缅怀他的英勇之余,更应反思:在复杂的政治生态中,如何守住初心,平衡权力,才能避免成为历史的悲剧角色。 历史没有如果,只有结果。 王敬则的故事,提醒我们每一个时代的英雄,都可能在荣耀的尽头,迎来命运的转折。唯有理智与谦逊,才能真正守住那份属于“功臣”的尊严与平衡。 如果你喜欢这篇文章,记得点赞、分享,让更多人了解这段“功臣的悲剧”。历史