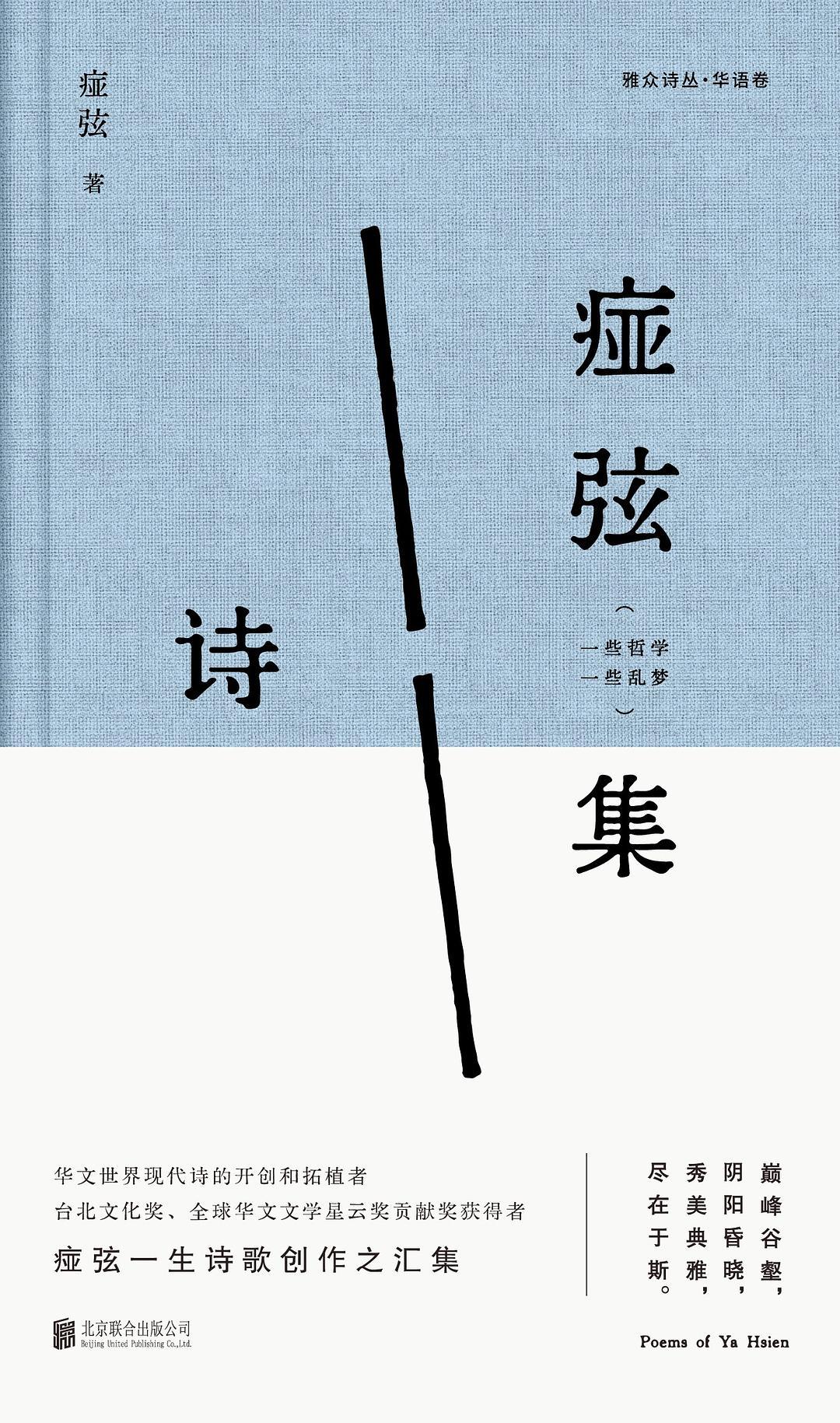

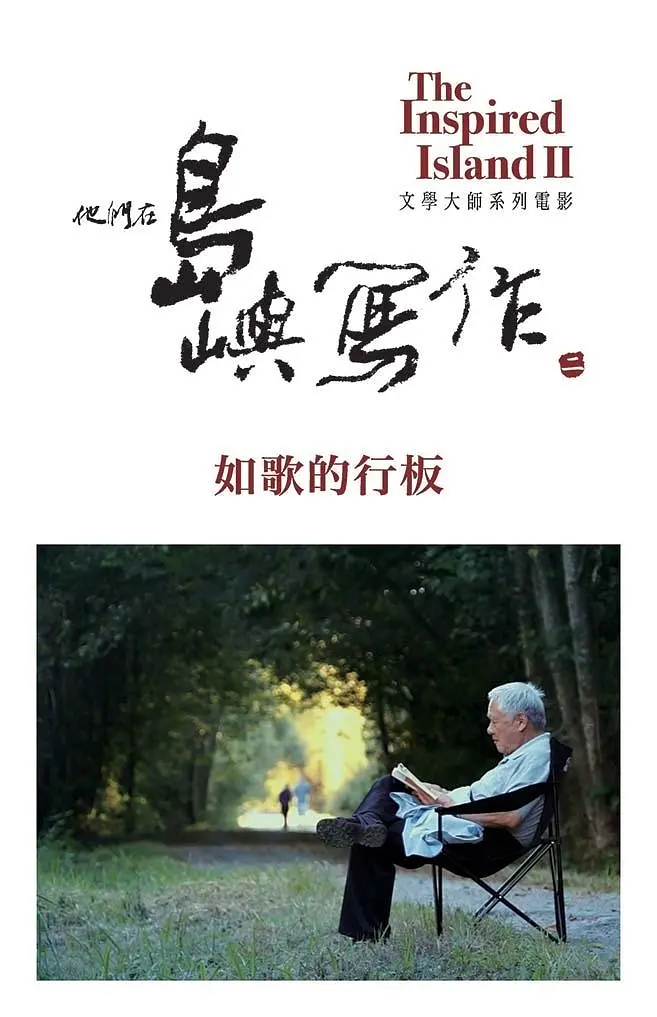

阅读笔记:重读痖弦:在加速的年代,回望如歌的行板第一次读痖弦,源于这个笔名。我很喜欢痖弦这个词汇。痖弦写的《如歌的行板》,则是我印象最深的十首华语现代诗之一。那首诗的名字取自俄国作曲家柴可夫斯基在1871年创作的《D大调弦乐四重奏》的第二乐章。关于此诗的解读已很多,不赘述,我只想说,这是一首疫情时读了会非常有感触的诗。当你习以为常的东西失去时,重读这首诗:温柔之必要肯定之必要一点点酒和木樨花之必要正正经经看一名女子走过之必要君非海明威此一起码认识之必要欧战,雨,加农炮,天气与红十字会之必要散步之必要溜狗之必要薄荷茶之必要每晚七点钟自证券交易所彼端草一般飘起来的谣言之必要。旋转玻璃门之必要。盘尼西林之必要。暗杀之必要。晚报之必要。穿法兰绒长裤之必要。马票之必要姑母继承遗产之必要阳台、海、微笑之必要懒洋洋之必要……痖弦本名王庆麟,之所以用“痖弦”这个笔名,是源于其在军中想家时,会躲起来拉二胡,觉得二胡“哑咂”的声音可以表达思乡的心情。“雅众”这本《痖弦诗集》由痖弦亲自编选,收入了他最有代表性的诗歌,和一些虽然不那么有名,但能充分体现其诗艺多样性的作品。全书分为八卷,依次为:野荸荠、战时、无谱之歌、断柱集、侧面、徒然草、从感觉出发、二十五岁前作品集。附录里还有痖弦的英译诗选。诗集中收录的少作未有修改,这是“为了维持一种过去的痕迹,保留痖弦个人纪念的意义”。一、追寻自然与里尔克的学徒时期据诗人自述,他于1952年开始尝试投稿。1953年在《现代诗》上发表了《我是一勺精美的小花朵》。痖弦把1954年10月认识张默和洛夫并参与创世纪诗社,作为他正式写诗的标志。诗集中的“序”,其实是痖弦1981年写的,相隔24年,但仍有助于读者了解痖弦创作的心路。他不回避年轻时的缺憾,不像一些诗人喜欢在回顾时说“意义”,他说的是:“在编校这个集子的时候,情绪尤其复杂;原因之一是对这些作品不再有欣喜之情,总是不满意,总是想修改,而要改,只有每一首每一句都改,思之再三,终于放弃了修正的企图。”对待初期的诗,他“一一存真,以纪念自己学习的历程”。从青春阶段起,痖弦便主动将宗教语言、乡土记忆和民谣旋律融合在诗中。比如“野荸荠”专辑中的《春日》开头:“主啊,唢呐已经响了/冬天像断臂人的衣袖/空虚,黑暗而冗长……”这首《春日》灵感来源于里尔克的《秋日》:“主啊,是时候了。夏日曾经很盛大/把你的阴影落在日晷上……”里尔克这首名作更具庄严和历史感,有一种朝圣者的口吻。痖弦这首习作笔触稍显稚嫩,但已经显现出他主动在自然中取材,诗歌中那缕回望孩童生活的怀旧感,以及他在营造节奏感、氛围感上的天赋。在《春日》中,我最喜欢痖弦用的“刺”字。一个“刺”字,就让感觉一下子生动起来。原文是:“没有渡船的地方不要给他们制造渡船/让他们试一试你的河流的冷暖/并且用月季刺,毛蒺藜,酸枣树/刺他们,使他们感觉轻轻的痛苦。”这里的他们,指的是诗歌上面提到的男孩子们、女孩子们,我们能够想象,他们在河中、在山野里嬉戏的场景,别有一丝人生的况味。在早期诗歌里,痖弦喜欢赋予自然事物身体感。《秋歌》开头:“落叶完成了最后的颤抖/荻花在湖沼的蓝睛里消失。”《忧郁》里:“四瓣接吻的唇/夹着忧郁/像花朵/夹着/整个春天。”还有《一九八零年》的开头,我很喜欢那一个“漏”字,让诗句一下子鬼马、童真起来:“老太阳从蓖麻树上漏下来,/那时将是一九八零年。”1950至1960年代,他有很多诗歌真像是给孩子写的,天真、灵巧、满是对世界的好奇、饱满的感受力,夹带着烟丝般缓浮的慵懒。所以在《一九八零》里,“云们/早晨从山坳里漂泊出来,/晚上又漂泊回去,/没有什么事好做。”漂泊这个词其实是有点悲的,但“没有什么事好做”消解了那种苦情感,让诗歌更显可爱。相似的消解苦情表达的处理还有1957年的《殡仪馆》:“食尸鸟从教堂后面飞起来/我们的颈间撒满了鲜花/(妈妈为什么还不来呢)……”这首诗的视角,其实就是死者,全诗就是死者的魂魄在观察生灵。写死亡,太多人写,很容易变成单调的悲伤倾倒,而痖弦这首用轻盈、鬼马的口吻讲述,反而有奇效,那是一种陌生化、孩子气、消解庄严与暗自悲哀叠加在一起的感觉。所以诗的结尾:“啊啊,眼眶里蠕动的是什么呀/蛆虫们来凑什么热闹哟/而且也没有什么泪水好饮的/(妈妈为什么还不来呢)。”二、新民族诗型1954年是现代华语诗歌世界的重要年份。这年10月,痖弦与洛夫、张默在高雄左营发起创世纪诗社,创办《创世纪诗刊》。社员包括杨牧、商禽、叶维廉等诗人。他们创作的诗歌被后来的研究者称作“创世纪诗群”,被视作现代主义诗学在台湾的延续。在这些诗人中,痖弦则提出了“新民族诗型”的想法,主张诗以“形象”为核心,融合超现实主义技巧与中国文化元素,创作出在美学直觉、意象表达上直击人心的诗歌,《如歌的行板》等作品就是这一创作思路的实践。《如歌的行板》最能代表痖弦诗歌的音乐之美,除了这首诗,我们也能在他的其他诗句中,发掘这种音乐美与形象感的交融。譬如《船中之鼠》里住在帆缆舱,“枕着海流做梦”的东南亚女人;《在中国街上》的开头,完全是意象混搭,公用电话与女娲、缪斯和煮熟的小麦。另外一些相对常见的词语结合,也能够体现出中国街华洋杂处、古今交融的混搭感。譬如当诗人将飞机与烟柳并置,他是在说古今时间感的不同。古人与友话别,一年半载都无缘重逢,而今人坐飞机就能在一天之内跨越一个国家。诗人还开玩笑道:“没有咖啡,李太白居然能写诗,且不闹革命/更甭说灯草绒的衣服。”在卷之四“断柱集”中,有很多首诗都是这种意象之间的魔幻组合,流淌着与新感觉小说派相似的趣味。《巴比伦》《阿拉伯》《耶路撒冷》《希腊》《罗马》《巴黎》《伦敦》等诗歌都写于1957、1958年,适合放在一起来读。痖弦的诗,有时候还藏着一些小心的情欲,到了这些“国际元素混搭诗”里,有了异域风情的掩护,这种欲望书写更加直观了。例如《巴黎》这首,有不止一处情欲描写,开头便是:“你唇间软软的丝绒鞋/践踏过我的眼睛。在黄昏,黄昏六点钟/当一颗陨星把我击昏,巴黎便进入/一个猥琐的属于床第的年代。”三、雪,知更鸟和狗子们在痖弦的创作谱系里,他对于战争年代社会景象的描写、他将中国元素与西方元素并置的尝试,同样值得留心。譬如《战神》中:“这是荒年。很多母亲在喊魂/孩子们的夭亡,十五岁的小白杨/昨天的裙子不能再穿。”因为战争的摧残,儿童们还未充分感受人间喜乐,便早早死去,妇人们在废墟上哭泣,荞麦花枯萎,残旗包裹着婴儿。痖弦没有局限于此,他使用了一些更刺痛人心,甚至可能引起不适,但直面战争残酷的表达。同样在《战神》中:“在滑铁卢,黏上一些带血的眼珠。”《盐》中:“一九一一年党人们到了武昌。而二嬷嬷却从吊在榆树上的裹脚带上,走进了野狗的呼吸中,秃鹫的翅膀里;且很多声音伤逝在风中,盐呀,盐呀,给我一把盐呀!那年豌豆差不多完全开了白花。托斯妥也夫斯基压根儿也没见过二嬷嬷。”《盐》这首诗我很喜欢。它将革命的宏大叙事与底层人物真实的处境并置。二嬷嬷没有读过陀思妥耶夫斯基象征的严肃文学,也不懂革命这些抽象的词汇究竟代表着什么,但她知道,她需要盐,她竭力乞讨生存的最底层需求,二嬷嬷和盐,代表了当时许多国民的真实处境——他们连最基本的生活条件也没有,他们在乱世中如浮萍草芥,即便辛亥革命成功了,但他们的处境依然和清朝末年一样,革命果实没有惠及真正的底层民众,这是痖弦在这首诗中传递的反思。跟早期的乡愁、写景、模仿西方现代诗的作品相比,这首诗拥有着一股独特而强烈的力量。痖弦诗歌可爱的地方,在于他无论是写战争还是和平,写乡野或者县城,他都留心着人类之外的东西。在“去人类中心主义”这种概念流行之前,痖弦就已经频繁将自己的笔触投影于“雪,知更鸟和狗子们”。人们写冬天的严寒,他反其道而行,担心春天来了之后雪会如何。在战场上,他写已无气息的人,也写驴子、鸽子、土松鼠们的命运。1965年后,痖弦停笔不再写诗,那时他才33岁,其实他一直活到了2024年10月,这就意味着,这位传奇的华语诗人,有将近60年未以诗歌为业,真正写诗的时光,只占他人生的三分之一。在创作的黄金阶段停止写诗,很多人不理解。他自述这是基于自我创作状态的理性选择,当他对诗歌不再有旺盛的表达欲,认为自己在诗歌创作上难以更进一步时,他愿意选择放下,投身到生活的艺术。因为在他看来,生活本身就是诗。退出诗歌的人,也能用别样的方式创造出诗的艺术。痖弦停笔原因,值得用一篇论文研究,限于篇幅,我在这里不做瞎猜。暂停写诗后,痖弦主要以编辑身份活动于文坛。学者、张爱玲研究专家陈子善回忆,张爱玲的短篇小说《小艾》就是由痖弦编辑,于1987年发表在了台湾《联合报》的副刊。陈子善也在当时痖弦主编的《联合报》副刊和创办的《联合文学》撰写过稿件。在大陆与台湾之间,痖弦担任了一个连接的角色。他用温和、宽厚、接纳多样性的态度,积极介绍两岸三地的优秀作者和文学作品。1990年代,他曾主持过世界华文报纸副刊研讨会,邀请华语世界各大报纸副刊的编辑讨论文学、媒介走向,在当时颇有声誉。因此,尽管痖弦后半生淡出诗界,但他仍然以编辑、推广者的方式参与文学活动。在关于华语文学创作者的纪录片《他们在岛屿写作》中,有一集《如歌的行板》介绍的就是痖弦。关于诗歌,这集纪录片留下了痖弦的一段注解:“诗,有时比生活美好,有时比生活更为不幸。在我,大半的情形属于后者。而诗人的全部工作,似乎就在于搜集不幸的努力上。当自己真实地感觉自己的不幸,紧紧地握着自己的不幸,于是便得到了存在。存在,竟也成为一种喜悦。”