“停止追逐更新周期,开始追求韧性。未来不是建造更快的算力中心,而是教会你的算力中心如何在折旧中生存。”这句看似科幻的断言,正精准地刺穿了当前智算中心产业最核心的矛盾:当硬件以三到五年为周期快速折旧,而AI大模型几个月甚至几周就完成一次进化迭代时,传统的静态基础设施建设思维已经成为产业发展的最大枷锁,整个算力产业正在经历一场从“建造持久资产”向“构建进化系统”的深刻转型。

这不是一场技术升级,而是一次认知革命——数据中心不再是静态的钢筋混凝土堡垒,而应成为能够动态重新路由的电网、基于工作负载熵重新配置的服务器集群,以及像肺一样学习呼吸节奏的冷却系统所构成的有机生命体。

四重枷锁

在讨论AI算力瓶颈时,大多人目光往往聚焦在GPU供应这一显性问题上。然而,来自某一线基础设施团队的深度访谈揭示了一个更为复杂的现实:即使GPU供应得到解决,仍有三个独立的瓶颈随时可能阻碍整个部署进程。

能源容量的运营困局智算中心所需能源容量的可用性不仅仅是电价问题,而是电网互连能力这一基础设施的根本性制约。对于任何想要建设新智算中心的企业而言,必须提前进行能源规划。

更关键的是,GPU等IT基础设施已经可以提前18-24个月规划完成,但能源容量的实际调试和集成却成为了2025年重要制约因素。这种约束不仅影响当期部署,还会直接冲击未来的GPU订单,当前整个产业都在为电网基础设施的滞后性买单。电力公司的电网扩容能力及绿色电力的稳定性等问题,已经成为限制AI算力发展的隐形天花板。

HBM的财务重压

在海外市场,“高带宽内存是谷歌等数据中心公司所需的最昂贵或者说最高端的商品之一。”在GPU之外,HBM(高带宽内存)正在成为数据中心采购清单上最沉重的财务负担。

随着HBM以3D堆叠方式越来越深度地集成到定制芯片上,来自美光、三星、海力士等厂商的混合内存需求,在未来三到五年内都将保持高溢价状态。这是最高端的组件之一,业内专家明确表示“价格不会很快趋于平稳”,数据中心企业必须在可预见的未来持续为混合内存支付溢价。这不仅是一次性的采购成本,而是一个长达3-5年的财务窗口期约束,直接影响着企业的资本开支规划和投资回报周期。

推理场景的存储依赖

最容易被忽略但正在快速凸显的是这个因素:“具体到推理场景,对SSD和HDD存储有巨大的依赖性。”这是一个此前讨论较少但影响深远的维度。

随着AI应用从训练向推理转移,存储基础设施的重要性急剧上升。业内预计在未来五年内,AI训练和AI推理之间的需求将达到更接近的平衡,企业将专注于建设分别用于训练和推理的专用数据中心。这意味着对SSD/HDD存储的需求不是线性增长,而是结构性重构——推理数据中心需要完全不同的存储架构和容量配置。这一个完整的瓶颈矩阵中,任何一个维度的失守都可能让整个部署链条陷入停滞。

资本折旧的加速度:三到五年的生命周期诅咒

在以上提到的GPU、能源、HBM、存储之外,还有一个更为根本性的矛盾正在撕裂数据中心的经济模型——资本折旧的加速度已经超越了硬件的使用周期。

“第二大驱动因素是资本折旧。人们通常不会考虑这个问题。”当人们的注意力都集中在GPU采购成本和电费支出时,资本折旧这个“看不见的杀手”才是数据中心运营者最关注的核心变量。无论是服务器、网络设备还是冷却系统,都面临着三到五年的更新周期。

更残酷的现实是:从设备部署之日起,到第四年节点时,继续运行旧设备的成本已经超过了用新硬件替换的成本——因为保修期后的维护变得极其困难且昂贵:硬件以三到五年为周期快速贬值,但AI大模型几个月甚至更短就完成一次进化,技术迭代速度与资产生命周期之间的鸿沟正在急剧扩大。

英伟达CFOColetteKress的观察印证了这一点:“2023年初的HopperGPU仍在积极使用中,由于持续的能效优势,尚未出现广泛的替换周期。“这看似是好消息,实则揭示了一个更深层的问题——当前一代硬件之所以还能继续服役,不是因为它满足了需求,而是因为更换成本过于高昂。一旦下一代架构(如Rubin)形成压倒性优势,整个产业将面临一次集中的替换浪潮,届时资本折旧的压力将集中释放。

人力困境:被低估的第三驱动力

在电力和资本折旧之外,还有一个更容易被忽视但同样致命的问题——人力。“人力正成为一个日益严重的问题。这不仅仅是劳动力类型的问题,而是所需的技能组合和技能类型。我们就是没有足够的人才。”,Meta一位专家给出了一个令人警醒的案例:美国一直试图在本土进行芯片制造,但始终无法实现,根本原因就是缺乏相应的劳动力和技能人才。

当我们谈论光纤部署、新型液冷系统等前沿技术时,获得合格的人才库“真的非常稀缺”。这不是简单的薪酬问题,而是整个教育体系和人才培养机制与产业需求之间存在结构性错配。数据中心的复杂度正在呈指数级上升,但具备跨学科能力(电力工程+IT架构+制冷技术+AI运维)的复合型人才供给却严重滞后。

这种人力约束与前述的能源、供应链、存储约束相互叠加,形成了一个多维度的产业瓶颈网络。任何一个节点的失守,都可能触发连锁反应。

从英伟达到产业全局视野

如果说Meta的访谈揭示了产业约束的微观现实,那么英伟达CFO在2025年高盛科技大会上的发言,则为我们提供了宏观层面的产业图景。

爆炸式增长的数据中心收入

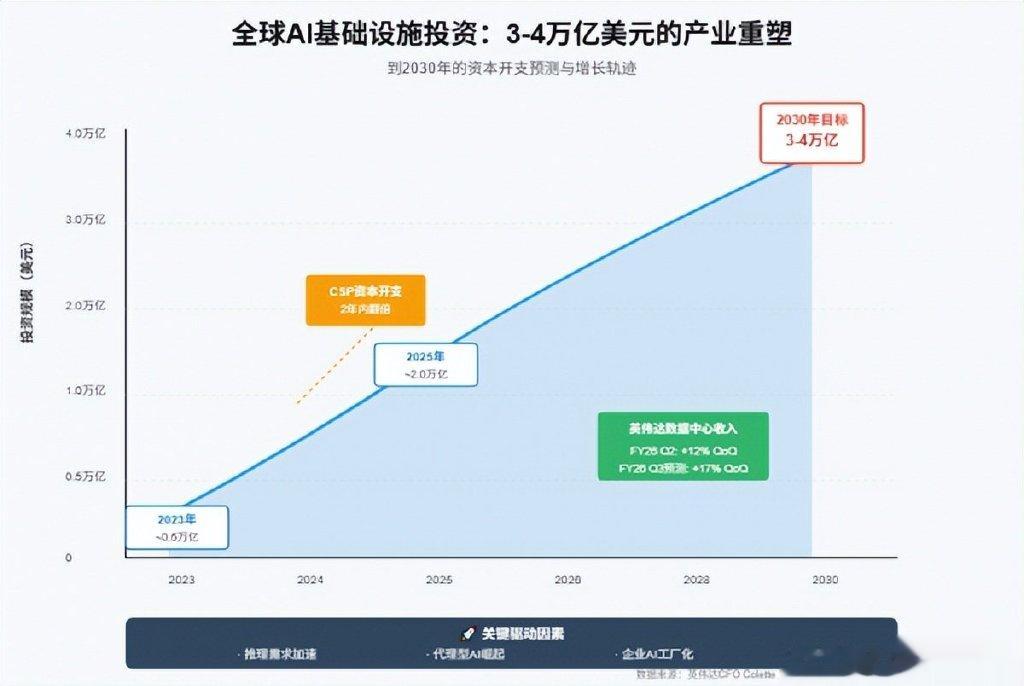

英伟达数据中心收入(包括计算和网络,不含H20)在FY26Q2环比增长12%,Q3预计再增长17%——即使不包括中国市场贡献。“你已经开始看到需求的激增”,这种增长曲线的陡峭程度,验证了产业处于爆发初期的判断。

更震撼的是全球AI基础设施资本开支的预测:到2030年将达到3-4万亿美元。“即使是我们今天的CSP(云服务提供商),他们的资本支出实际上已经比两年前翻了一番。”这不是渐进式增长,而是数量级的跃迁。

推理需求的结构性转向

“推理需求正在快速加速,受推理型和代理型AI模型兴起的推动。”这一趋势与前述的存储依赖形成完美呼应。企业正在将AI工作负载集中到统一的AI工厂中,但训练和推理的分化正在成为主流——这意味着数据中心的架构设计必须同时满足两种截然不同的算力模式。

ColetteKress强调:“我们可能处于这一前进旅程的第一局、第二局。”企业AI之旅仍处于早期阶段,多模态和代理型AI将释放更广泛的工业生产力。这个判断意味着:当前所有的约束和瓶颈,都只是开胃菜。真正的产业爆发还在后面。

网络先行:未来算力建设的信号灯

一个关键的领先指标是:“网络增长(包括以太网和InfiniBand)领先于计算部署的增长。”计算和网络都在持续增长,但网络的超前部署,预示着未来AI算力的大规模建设。这是一个值得密切关注的前瞻性信号——当网络基础设施开始大规模铺设时,意味着计算集群的扩张已经进入倒计时。

毛利率回归与TCO优势

x虽然硬件更新周期在缩短,但通用GPU架构在TCO(总拥有成本)上仍然优于专用ASIC。这意味着在快速迭代的环境中,保持架构灵活性比追求单点性能更具经济价值——这恰恰是自适应架构思想的经济学基础。

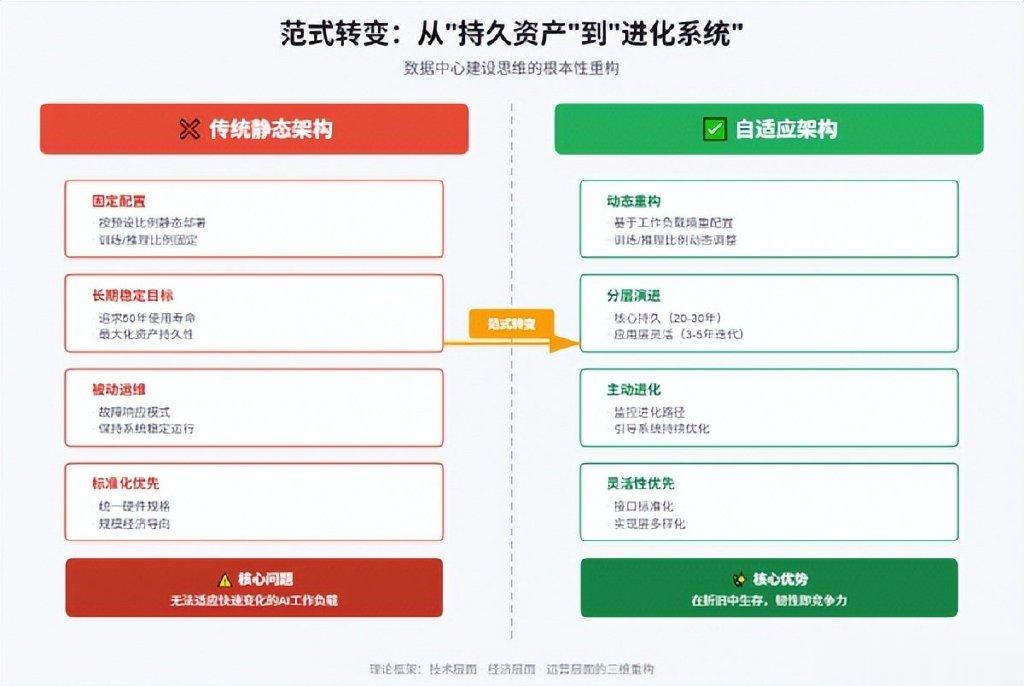

当我们把所有这些约束、矛盾、趋势拼接在一起,一个清晰的结论浮现:传统的数据中心建设思维——追求长期稳定、最大化资产使用寿命、标准化配置——已经彻底失效。

智算中心不能再被视为“持久的静态结构”,而必须成为“能够进化的自适应系统”。这不是一个修辞性的比喻,而是在技术、经济、运营三个层面都具有实质性含义的范式转变。

技术、经济、运营的三层范式转变

技术层面:从固定配置到动态重构能够动态重新路由的电网,意味着智算中心的供电系统不再是一个刚性的树状拓扑,而是能够根据实时负载、电价波动、可再生能源供给等多重变量,自动优化功率分配的网状结构。这需要软件定义电力(Software-DefinedPower)技术的成熟,让电力调度像网络路由一样灵活。

基于工作负载熵重新配置的服务器集群,意味着计算资源不再按照预设的训练/推理比例静态部署,而是能够根据实际任务流的特征(如推理请求的突发性、训练作业的周期性),动态调整硬件资源的分配。这需要在BIOS、固件、操作系统、容器编排等多个层级实现深度协同。

像肺一样学习呼吸节奏的冷却系统,意味着制冷不再是恒定功率输出,而是能够基于芯片温度分布、环境条件变化、负载预测等信息,自适应调节冷却强度和循环路径。这需要将AI算法嵌入到冷却系统的控制回路中,让散热本身成为一个学习型系统。

经济层面:从追求持久到管理折旧

自适应架构的经济学逻辑是:既然无法避免三到五年的硬件更新周期,那就不应该把数据中心设计成“50年不变”的建筑,而应该设计成“核心持久、外围灵活”的模块化系统。

电力供应、网络骨干、建筑结构等基础层可以按照20-30年生命周期建设,但计算、存储、冷却等应用层必须按照3-5年折旧周期规划。更重要的是,应用层的升级不应该触发基础层的重构——这需要在接口标准、功率密度、物理尺寸等方面预留足够的演进空间。

这种思路下,数据中心的TCO计算模型将从“初始投资+运营成本”转变为“持续投资+折旧管理+重构成本”。资本折旧不再是被动的会计科目,而是需要主动管理的战略变量。

运营层面:从运维到进化

自适应架构要求运营团队的角色从“保持系统稳定运行”转变为“引导系统持续进化”。这不仅仅是技能要求的变化,更是思维模式的根本转变。

当电网能够动态重路由、服务器能够重配置、冷却系统能够自学习时,运维的核心任务不再是“排除故障、恢复服务”,而是“监控进化、优化演进”。这需要运营团队具备数据科学、控制理论、系统架构等跨学科能力——这正是前述人力约束所指向的核心问题。

尽管自适应架构的理念清晰且必要,但从理念到现实之间,仍然横亘着一系列产业级挑战,包括标准化困境、技术债务、人才断层、投资回报不确定性等多重因素影响。

那些仍然抱着“建造持久资产”思维的企业,将发现自己的数据中心在建成之日起就已经开始老化——不是因为技术落后,而是因为缺乏进化能力。在一个硬件每三年折旧、AI大模型几个个月迭代的时代,韧性就是生存,进化就是竞争力。

自适应架构不是未来的选项,而是当下的必选项。问题不是“要不要转型”,而是“如何转型”以及“谁先转型”。产业的分水岭,正在这里形成。

评论列表