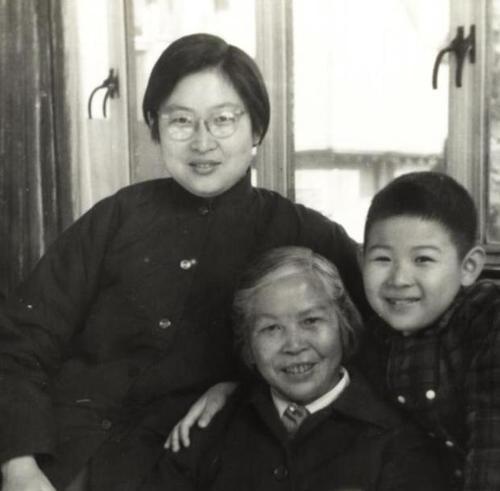

2005年,我国著名外交官朱敏才,不顾儿女反对,执意与妻子离家出走,从此杳无音信。十年后,一位老人被送进了医院,才揭开夫妻二人失踪的原因…… “这些孩子们连普通话都说不标准,更别说英语了。”只见朱敏才站在破旧教室里,无奈地对妻子孙丽娜如此说道。他的话语里没有嫌弃,只有沉甸甸的责任。 因为他看着眼前这些苗族孩子,清澈又胆怯的眼神,让这位退休前常驻欧洲和尼泊尔的外交官,找到了人生最后一个,也是最艰巨的“外交使命”。 就此之后他们夫妻二人的“战场”,从外交部大楼,换成了漏风的泥土墙教室。他们的学校建在山坡上,教室的窗户没有玻璃,冬天只能用塑料布遮挡寒风。 而朱敏才,这位曾是中国驻外使馆的经济商务参赞,现在则用缠着胶布的手指捏着粉笔,在裂缝的黑板上,写下最简单的英文字母。 当然身为其妻子的孙丽娜,曾作为北京最早的小学英语老师之一的她,如今视力却已严重衰退,熬夜给孩子批改作业时,她的脸几乎要贴到纸上。 记得在他们的学校有个叫小芳的女孩,每天要走两小时山路来上学。一天清晨大雨,她浑身湿透地出现在教室门口,却紧紧护着怀里的作业本。 “老师,我昨晚照着您教的,把字母写了十遍。”孙丽娜刚到学校,就看到她怯生生地把作业本递到自己面前,尽管作业本上的字母歪歪扭扭,纸页被雨水浸得发皱,但每一笔都写得认真极了。 村民们最初不理解这对老夫妻的选择,甚至有人猜测,他们是在北京犯了错误,也有人以为,他们是来体验生活的有钱人。 直到看见朱老师冒雨背学生过河,孙老师把儿女寄来的营养品分给贫困学生,大家才明白他们是真心来帮助孩子的。村里最调皮的孩子小军在作文里写道:“朱爷爷不像老师,更像我的爷爷。” 那年冬天特别冷,教室里的孩子们冻得直搓手。朱敏才看在眼里,第二天就进城买回一批手套。“老师!”小军举着手套问,“这个英文怎么说?”朱敏才一个字一个字地教:“glove,手套。” 随后夫妻二人就看到,这些单纯的孩子们举着手套,此起彼伏地念着这个新学的单词。 在这生活的这段时间,他们没有编制,不领工资,并且还将自己的退休金,大部分被换成书本、文具,和给特困生垫付的学费。 与此同时朱敏才还联系过去的同事、朋友,为学校争取到了一批电脑和图书。原本就是一名人民教师的孙丽娜,则编写了适合当地孩子的英语教材,把英文字母编成山歌的调子,让孩子们更容易记忆。 由于环境的艰苦超乎想象,为了孩子们可以拥有更好的学习环境,夫妻二人能省则省,但也正是这个原因,使得各种如跳蚤、潮湿、营养不良等问题,成年轮流折磨着,他们年迈的身体。因此也导致孙丽娜的右眼最终完全失明,而朱敏才患上了严重风湿和高血脂。 直到他们的女儿发现不对,从北京赶来,看到父母的生活条件当场哭了,可老两口只是笑笑:“这些孩子需要我们。” 九年,三千多个日夜,他们点亮了一盏灯。这盏灯,照亮了几个村寨里一代孩子的童年。曾经那些连普通话都不敢开口说的孩子,在他们的悉心教导下,有的考上了县里的中学,有的更是走出了大山,走向更广阔的世界。 然而,就在2014年,由于长期超负荷的工作,终于压垮了朱敏才的身体,而他也在属于自己的支教岗位上突发脑溢血,被紧急送往省城医院救治。 只能说,教育公平从来不是抽象的概念,而是由无数像朱敏才夫妇这样的普通人用生命去践行的承诺。他们在本应安享晚年的年纪选择了最艰难的道路,用文化的火种照亮了山区孩子的未来。 这种选择超越了个人得失,诠释了什么是真正的师者仁心,也为这个时代的价值取向提供了最温暖的注脚。 对此您怎么看?欢迎大家到下方评论请留言共同讨论。 信息来源: 人民网|《病床上的支教前外交官夫妇:还要为山里孩子尽己所能》 央广网|《退休外交官的时间去哪儿了-老夫妻义务山区支教九年》 北京晚报|《外交官夫妇俩的支教路:为了孩子他们又回到那里》 文|沐琨 编辑|史叔