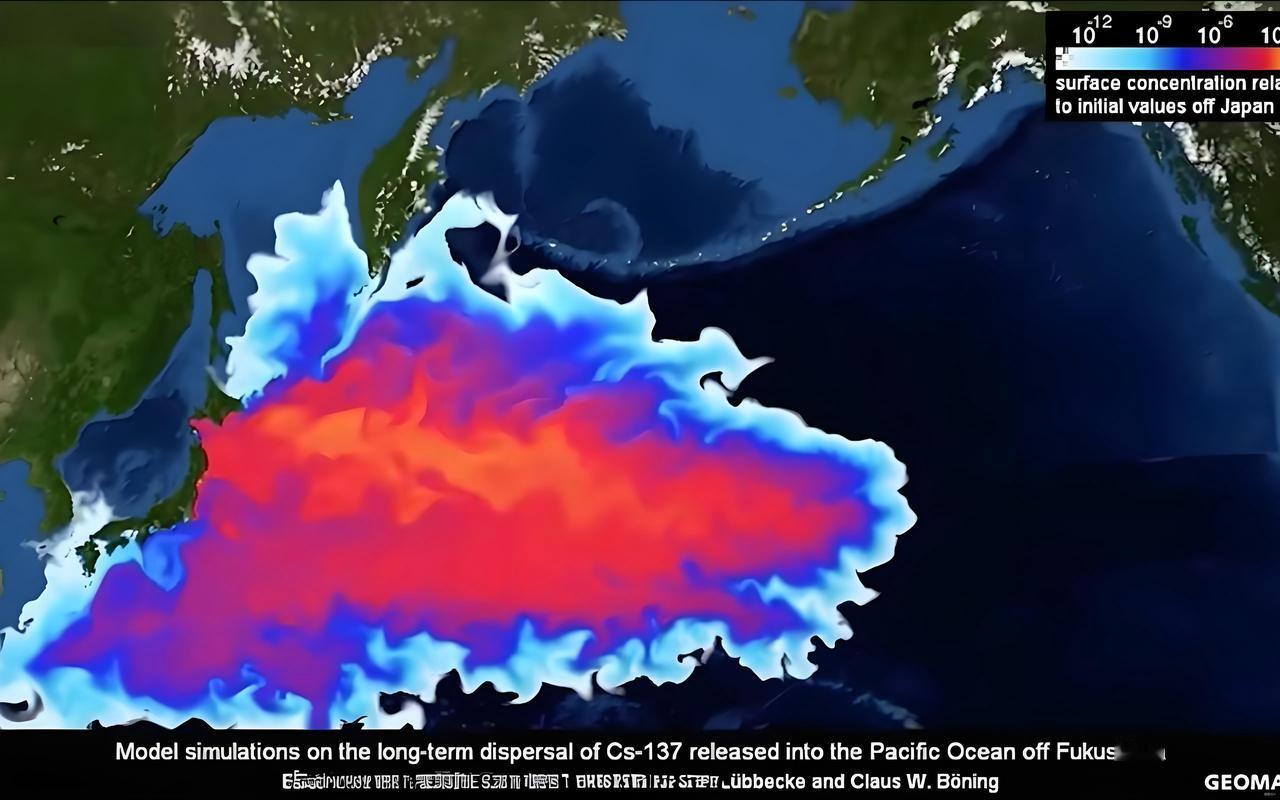

当初日本把核污水往海里倒,全球骂声一片,连海鲜都没人碰。可两年过去,不但日本海鲜照样出口,还越卖越多。这到底是大家忘了怕,还是日本搞了什么新路子? 当时中国第一时间全面暂停进口日本水产品,韩国民众涌上街头抗议,多国日料店门可罗雀,所有人都以为日本水产业要彻底凉透。 谁能想到,两年过去,日本海鲜不仅没从国际市场消失,反而越卖越多北海道扇贝对美出口翻倍,对越南出口更是暴涨 7.9 倍。这背后绝非大家忘了核污染的恐惧,而是日本玩了一套 “组合拳”,把忽悠和钻空子的本事发挥到了极致。 首先是日本政府的 “钞能力” 托底。为保住海鲜产业,他们直接掏出 1007 亿日元推出 “水产业守护” 政策。有了这笔补贴,企业才有底气把原本销往中国的海鲜转往其他地区,还能承担转口贸易的额外成本,堪称 “用全国的钱救一个产业”。 其次是炉火纯青的 “转口贸易洗白” 套路,钻了部分国家的监管漏洞。日本会把福岛周边的扇贝、鳕鱼等海鲜先运到越南、泰国等第三国,在当地简单剥壳、换包装,贴上 “越南产”“泰国产” 标签。 就当成这些国家的本土产品销往美国、欧洲甚至其他亚洲地区。很多国家海关检测只看最终包装产地标签,不追溯原材料来源,正好给了日本可乘之机。 比如日本对越南的扇贝出口暴涨 7.9 倍,表面是越南市场需求大增,实则大部分是经越南加工后转口的 “贴牌海鲜”。2025 年一季度越南扇贝出口额仅 6300 万美元,而日本 2024 年上半年对越出口扇贝就达 31 亿日元(约 1.55 亿人民币)。 量级差异直接印证了转口贸易的主导地位。不过这种操作也并非毫无阻碍,2024 年美国从越南进口的扇贝中,就有 23% 因放射性物质超标被退回。 更关键的是日本精心包装的 “安全假象”。他们把国际原子能机构(IAEA)那份充满争议的报告当成 “免罪金牌”,声称核污染水处理方案 “符合国际安全标准”。 但明眼人都知道,这份报告主要依赖日本单方面提供的数据,既没审查排海方案的正当合法性,也没评估净化装置的长期有效性,连取样的独立性和代表性都严重不足。 日本不管这些,拿着报告到处忽悠,还自己搞 “放射性物质检测证明”,贴上欧美认可的 ASC 标签,让不少对核污染了解不深的国家放下戒心。 更会钻的是检测标准的空子:韩国对铯的限制是 100 Bq/kg,中国执行同样严格的标准,而美国、欧盟分别放宽到 1200 Bq/kg、1250 Bq/kg,日本精准瞄准这些 “宽松市场” 发货,避开监管严格的国家。 消费者的 “记忆淡化效应” 也帮了忙。两年间国际热点层出不穷,核污染水排海的热度慢慢下降,很多人虽知道有风险,但没了当初的强烈危机感。 有调查显示,67% 的人依然关心海鲜安全,但真正购物时只有 2% 会主动核查产地和检测报告,大多看价格和标签决策。 日本正好抓住这一点,让海鲜降价 20% 以上,用低价诱惑价格敏感的消费者和餐饮企业。一些跨国食品企业也趁机低价囤积,重新包装营销后以 “高端食材” 推向市场,利用消费者的遗忘心理赚差价。 但必须明确,日本海鲜出口的 “回暖” 全是表面功夫,背后的风险一点没减少。日本的 ALPS 处理系统根本不靠谱,2020 年数据显示,处理后仍有 73% 的废水存在放射性超标问题。 核污染水里含有的碘 - 129 半衰期长达 1570 万年,碳 - 14 能存在 5730 年,这些 “超级核素” 会慢慢渗入海洋沉积物,通过食物链层层富集。而贝类作为滤食性生物,本身就是放射性物质的 “天然收集器”。 韩国民间环保组织 2023 年检测发现,福岛周边水产品放射性物质含量比其他地区高出 7 倍之多。德国海洋科学研究机构的模型早就预测,核污水 57 天内就能扩散到太平洋大部分区域,3 年后影响美国和加拿大,10 年后遍及全球海洋,这些风险不会因为日本的包装和忽悠就消失。 日本海鲜出口越卖越多,本质上是把核事故的成本转嫁给全球,用公关话术、政策补贴和钻空子的手段暂时维持出口数据。 他们嘴上喊着 “安全”,却不敢把核污染水留在本国使用;一边拿着有争议的检测报告背书,一边偷偷通过转口贸易规避监管。而部分消费者的注意力转移和对低价的追求,也让这些操作有了可乘之机。 在利益面前,有些国家和企业愿意睁一只眼闭一只眼,但普通消费者必须多留个心眼:核污染的危害可能要等几十年甚至上百年才会完全显现,现在图一时便宜或被标签忽悠,将来可能要付出更大代价。日本这波 “起死回生”,与其说是海鲜产业的复苏,不如说是一场以全球海洋环境和消费者健康为代价的投机游戏。