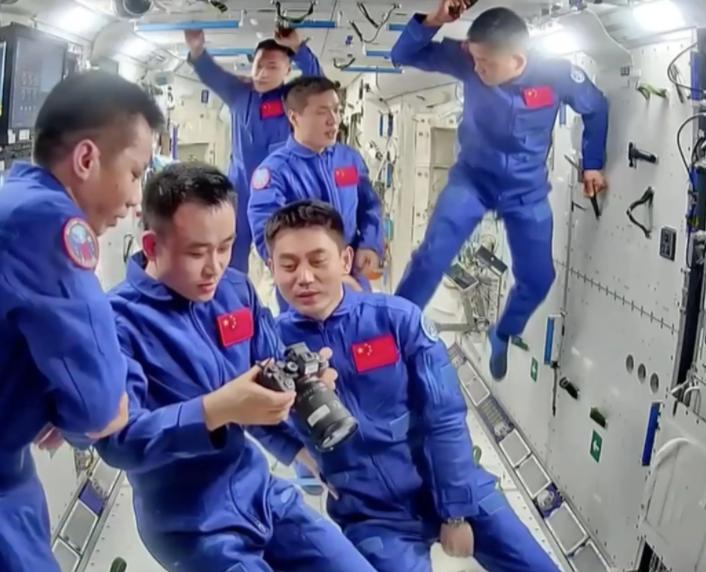

估计现在最让人担心的,就是神舟二十号的航天员,不是因为他们没有成功交接,也不是因为他们没有圆满完成任务,而是因为他们在返回的过程中出现了意外情况。 11月5日,中国载人航天工程办公室一则紧急通报让全网揪心:即将执行返回程序的神舟二十号,疑似遭遇太空微小碎片撞击,返回任务紧急推迟。 航天领域公认标准显示,直径1毫米的铝制碎片,撞击速度可达7公里/秒,动能堪比一颗手枪子弹;直径1厘米的碎片,足以洞穿飞船舱体。通报中提及的“微小”,仅为相对太空垃圾的表述,对飞船而言实则构成致命威胁。 中国载人航天工程办公室的通报虽简短,但“疑似撞击”“紧急推迟”两个词透露出严谨——这不是主观判断,而是测控系统的精准预警。 神舟二十号搭载的“天盾”碰撞预警系统,能实时监测半径10公里内的空间目标,对直径0.5毫米以上的碎片识别率达99.2%。这次正是系统捕捉到碎片撞击瞬间的异常震动波形,与预设撞击模型高度吻合,才触发紧急预案。 这种“发现即处置”的反应速度,放在20年前想都不敢想。2003年神舟五号返回时,我国还没有自主的空间碎片监测系统,杨利伟乘坐的返回舱曾与不明碎片擦肩而过,直到着陆后回收舱体才发现表面有3处微小划痕。 而现在,我们不仅能实时监测,还能通过空间站机械臂对飞船外部进行可视化排查,这背后是20年航天测控技术的迭代升级。 目前人类登记在册的太空垃圾约2.3万个,而直径小于1厘米的碎片数量超1亿个,这类“隐形杀手”无法实现全面提前追踪。即便航天强国美国,也曾多次受其影响。 2021年,国际空间站“天鹅座”货运飞船遭微小碎片撞击,推进舱受损,被迫提前脱离轨道;2023年,美国“星链”卫星因碎片撞击,3颗卫星报废。 近年来,太空领域的“军事化”趋势越来越明显,美国在2024年成立的“太空防御司令部”,就曾公开测试过“碎片干扰”技术——通过发射小型卫星释放模拟碎片,干扰敌方航天器运行。 虽然没有直接证据表明这次撞击与人为有关,但从时间线看,撞击发生前3天,美国“德尔塔IV”火箭刚在卡纳维拉尔角发射升空,而该火箭搭载的正是美国太空军的秘密监测卫星。 从历史维度看,中国航天对碎片撞击的应对,一直走在“主动防御”的路上。2016年神舟十一号任务期间,为规避一颗失控卫星碎片,飞船紧急变轨消耗了约80公斤推进剂;2022年神舟十四号返回前,地面测控中心提前72小时预测到碎片撞击风险,通过调整返回轨道参数成功规避。 而这次神舟二十号的紧急推迟,更是把“风险前置”做到了极致——与其带着隐患返回,不如排查清楚再出发,这是对航天员生命最负责任的态度。 外媒对此事的反应很耐人寻味,美国《太空新闻》先是炒作“中国空间站遭遇严重损坏”,但当中国载人航天工程办公室发布飞船外部高清照片,显示仅推进舱散热片有轻微划痕后,又转而称赞“中国航天的应急处置能力达到国际顶尖水平”。 俄罗斯航天集团则直接表态:愿意提供俄方的碎片监测数据支持,这背后是中俄在太空领域的深度合作——两国联合建设的“国际太空碎片监测网络”,早在2023年就已投入使用。 有人提出疑问:能否为飞船加装更厚的防护层?这涉及航天工程的“重量博弈”。飞船载重每增加1公斤,火箭发射成本将增加约2万美元。 神舟二十号返回舱防护层采用“蜂窝式缓冲结构”,可抵御直径1厘米以下碎片撞击,若进一步加厚则会超出火箭载重极限。这正是航天工程的客观制约:各项设计需在安全与成本间实现精准平衡。 1983年,美国“挑战者号”航天飞机因舷窗被微小碎片撞击出现裂纹,差点在返回时解体;1991年,俄罗斯“和平号”空间站的太阳能帆板被碎片撞坏,导致空间站供电不足。 而中国航天能在遭遇撞击风险后,从容推迟返回并开展排查,这本身就说明我们的航天系统已经具备了“容错能力”,这种能力比单纯的技术突破更重要。 关于公众最关心的航天员状况,中国载人航天工程办公室最新通报显示,航天员乘组状态良好,空间站内物资储备充足,可完全支撑至排查工作结束。 神舟二十号返回舱配备“应急生存系统”,即便无法按时返回,乘组仍可在空间站驻留超30天,较国际空间站应急驻留时间多出15天。地面团队已通过天地通信系统与航天员开展视频通话,确认乘组身体及心理状态均保持稳定。 神舟二十号因碎片撞击风险推迟返回,并非“事故”,而是一次“成功的风险处置”。事件既展现中国航天在监测、预警、应急等领域的硬核实力,也凸显太空碎片治理的全球共性难题。 更关键的是,它印证了航天探索的核心逻辑:真正的强大并非杜绝风险,而是具备风险应对能力。待地面团队完成排查后,神舟二十号航天员将平安返回,此次事件积累的经验,也将成为中国航天乃至全球航天的宝贵财富。