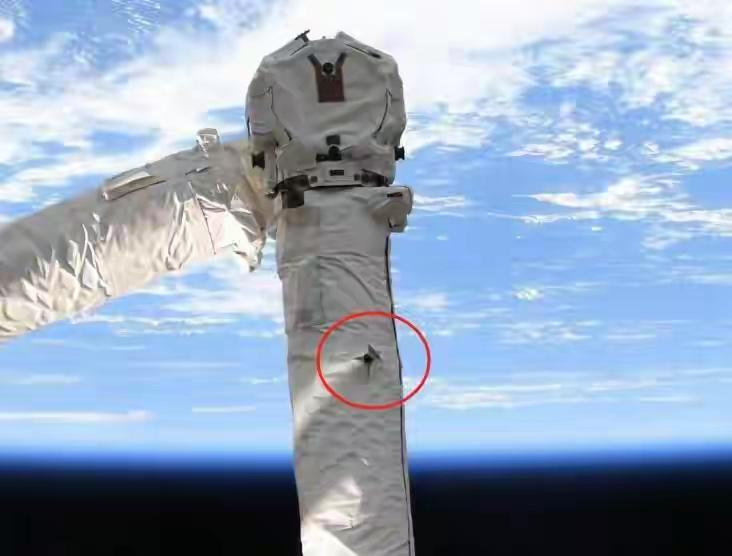

11月5日上午,中国载人航天官方宣布,神舟二十飞船疑似遭遇了空间微小碎片撞击,为了确保安全,原计划11月5日返回地球,现在推迟,时间待定。我们严格遵循了“滚动待命”的策略,也就是一船发射,一船待命。比如神舟二十一号飞船发射前,神舟二十二号飞船连同长征2F火箭都必须准备就绪,随时能够发射。如果神舟二十二没有准备好,我们是不会发射神舟二十一的。 这则消息无疑让人们再次聚焦到了中国载人航天的安全性与应对机制。在航天任务中,飞行器面临的风险和挑战常常超乎人们的想象,而微小碎片的撞击便是其中之一。虽然我们听到“微小碎片撞击”时,可能会觉得这听起来不算什么,但实际上在高速飞行的情况下,即使是小得像灰尘一样的物体,也能带来毁灭性的影响。尤其是在飞行器的外部结构遭遇碰撞时,碎片的高速撞击可能导致损伤,甚至影响飞行器的整体安全和任务完成。这种风险,不仅仅是飞行器设计和制造过程中需要考虑的问题,也是航天人员在每一次任务中必须时刻警惕的隐患。 想想看,太空中的环境充满了各种看不见的危险——从卫星遗留的碎片,到极小的尘埃,甚至还有来自太阳风的辐射。相比地球上的自然环境,太空显得更加无情和未知。因此,像神舟二十号这样的任务必须有应对不测情况的充分准备。推迟返回地球的决定,虽然让人稍显失望,但恰恰体现了中国航天局对于航天安全的高度重视。 而谈到“滚动待命”的策略,这不禁让人想到,我们对于航天任务的应急准备已经达到了何种程度。这种灵活应变的策略,某种程度上展现了中国航天在不断发展的同时,也在成熟和完善。可以说,在这项工程中,航天器的安全性保障是一个动态的过程,而非静止的状态。在飞船即将完成任务时,不仅要考虑飞船本身的安全问题,更要根据每一个环节、每一刻的外部因素做出及时判断。我们不能让任何一种潜在的威胁得逞,更不能在任务临近成功时,掉以轻心。 但也正因为如此,神舟飞船的任务才显得更加复杂和充满挑战。我们所看到的这些高科技背后,隐藏的是无数科研人员、工程师、指挥人员以及航天员的辛勤付出。在他们的工作中,每一个细节都可能成为决定任务成败的关键因素。所以,在向太空进军的每一步,都是对科技极限的挑战,也是对人类勇气与智慧的全面考验。 然而,这种细致入微的准备工作,也不能不引发人们对航天事业发展中的一些问题的思考。比如,我们是否已经完全考虑到了太空中的所有风险和不确定性?是否有足够的资源和技术,去防范那些我们无法预测的极端事件?太空环境本身的复杂性,注定了航天任务中不可预见的挑战会越来越多。尤其是随着更多国家和商业企业加入太空探索的行列,太空中的碎片、碰撞等问题将愈加严重,如何建立一个国际合作框架,共同应对太空安全威胁,将是未来航天事业发展的关键。 从中国航天的发展历程来看,我们不仅仅是在技术上取得了突破,更是在国际合作、战略布局等方面逐渐获得了更大的话语权。如今,面对新的挑战,我们更需要在确保安全的同时,考虑到如何应对未来更为复杂的太空环境。航天不仅仅是国家间的技术竞争,更是对人类集体智慧和合作精神的考验。如何跨越技术上的瓶颈,如何解决资源分配和合作的难题,已经成为所有参与者需要面对的共同课题。 当然,从更广泛的角度来看,神舟飞船任务的推迟,也给我们提供了一个思考的机会:航天技术不仅关乎国家的荣誉,更关系到人类社会的未来。在一个逐渐走向太空的时代,我们如何利用航天技术推动地球上的科技进步和生活质量的提升?航天技术如何反哺其他领域,促进能源、通信、医疗等行业的创新?这些问题,值得我们每一个人深思。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。