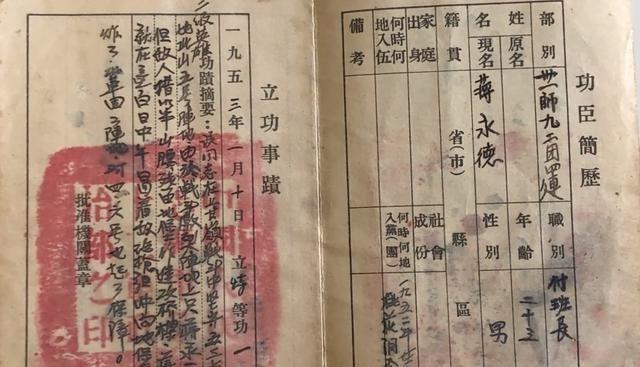

全世界大概只有志愿军战士能打这种仗:手中连枪都没有,却攻下美军阵地,并坚守24个小时。再顺手打死196个敌人,立个特等功。 1951年3月,蒋永德跨鸭绿江进了朝鲜,编入中国人民志愿军第12军第31师第92团第4连,当通讯员起步。战场上条件苦,冬天零下几十度,补给线长,他每天清点弹药、跑腿传令,脚上军鞋磨破了就裹布条继续走。部队推进到五圣山一带,上甘岭战役打响前,他已经升到副班长,带新兵教他们怎么埋地雷和投手榴弹。整个战役从1952年10月14日开打,到11月25日结束,志愿军坚守597.9和537.7两个高地,顶住了联合国军43天的轮番进攻,总共打退900多次冲锋,歼敌2.5万多人。蒋永德他们连队主要负责537.7高地北山阵地,那地方地势险要,但敌方火力点密布,炮弹天天招呼。 11月3日夜里,部队刚夺回北山4、5、6号阵地,弹药供应跟不上,蒋永德临时改当运输兵,背着箱子往上送子弹。为了多带货,他把自己的步枪搁在了后方营地,只剩几枚手榴弹和两个爆破筒。半道上,指导员把他拦住,直接下令带班里两个战士去拿下4号阵地,至少守24小时。蒋永德他们仨人摸黑往前,离敌方战壕20米开外,就甩出手榴弹炸开缺口,然后冲上去肉搏。敌方士兵最忌近身缠斗,慌乱中丢下阵地撤了下去。这时候天还没亮,阵地到手,但武器就那点家底,守起来全靠手榴弹和筒子炸。 天亮后,敌方开始小股试探,每组20来人端着自动武器往上爬。蒋永德他们把人放近了再炸,爆破筒甩出去能掀翻一片,弹片四溅。战斗打到中午,班里两个战士先后牺牲,只剩他一人顶着。敌方见势头不对,调来半山腰的两个碉堡支援,机枪扫射不停。他从侧翼绕过去,先摸到第一个碉堡边上,从射击孔塞进手榴弹,炸得那玩意儿塌了半边,敌兵残肢飞出。第二个也一样,从通风口点引信后撤,爆炸后敌方以为挨了炮击,一窝蜂退下坡。整个过程他没搞到枪,就用捡来的弹药继续堵,敌军冲了十几次,全被打退。 这场仗从11月3日晚打到4日晚,整整30多个小时,蒋永德亲手歼灭敌方196人,阵地没丢。增援上来时,他身上血迹斑斑,有自己的、战友的,还有敌人的。志愿军总部很快就通报,给他记特等功,授二级爆破英雄称号,朝鲜民主主义人民共和国也给了他一级国旗勋章。这事儿在上甘岭战役里算得上典型,因为志愿军装备劣势大,靠的就是这种拼劲和脑子活络。整个战役志愿军伤亡1.2万多人,但硬是守住了主阵地,迫使联合国军停战谈判让步不少。蒋永德这仗打得,搁现代人看来,简直不可思议,手里没长家伙,还能这么高效地干掉那么多敌方,靠的全是近战经验和不退缩的韧性。 战役结束后,蒋永德继续在部队干,参与了后期的防御和撤军任务。1953年7月停战协议签了,他随队回国,火车上晃荡了好几天。转业后进了内江一家机械厂,当安全员,负责车间巡检和隐患排查,每天走动检查机器转动情况,记录问题,帮着工人避开事故。厂里活儿不轻松,但他干得稳当,同事们都说他像老兵带新兵一样细心。 2020年那会儿,他89岁了,还跟另一位上甘岭特等功臣蔡兴海视频连线,俩人隔空敬军礼,眼睛里全是当年的影子。 去年6月30日,他在家安详走了,享年93岁。消息传出,好多老同志发帖缅怀,说这代人走了,但精神还在。 现在档案馆里,他的资料齐全,照片上他穿军装,眼神稳。抗美援朝胜利,靠的就是千千万万蒋永德这样的普通战士。