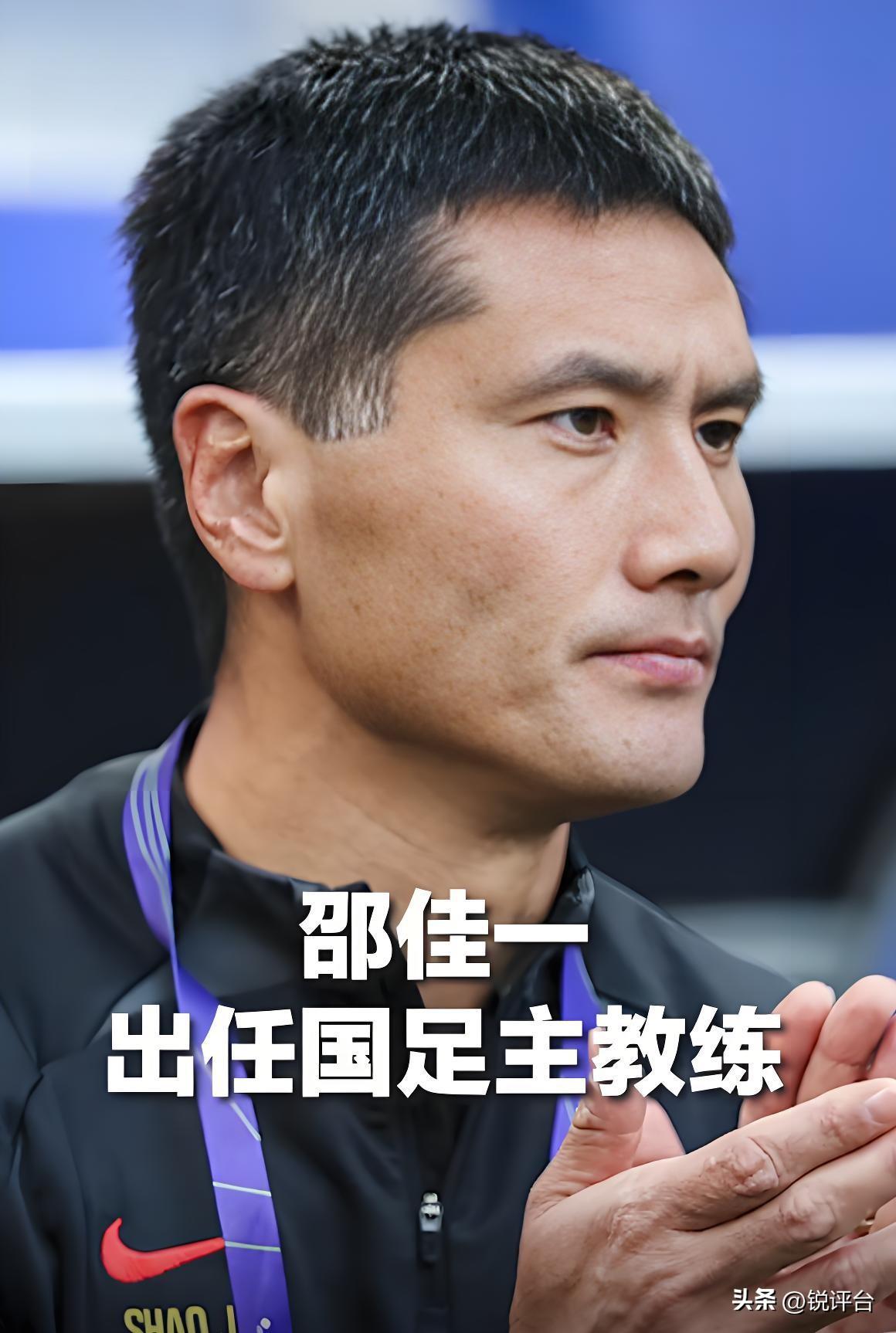

邵佳一掌印国足:不是赌局,是中国足球的 “对症手术” 放弃卡纳瓦罗等洋帅候选人,选择执教一线队仅一年半的邵佳一,中国足协的选帅决策在舆论场掀起轩然大波。有人斥之为 “赶鸭子上架”,担忧重蹈李铁式的覆辙;也有人欢呼 “懂球的人来了”,盼着本土少帅破解国足顽疾。在我看来,这绝非无奈之举,而是中国足球告别 “急功近利”、直面核心痛点的破局之策 —— 邵佳一的任命,恰恰击中了国足 “战术断层” 与 “人才青黄不接” 的双重病灶,是一场精准的 “对症手术”。 邵佳一的核心优势,在于他打破了 “本土教练守旧” 与 “洋帅水土不服” 的二元困境。过去二十年,国足在选帅上反复摇摆:里皮带来的先进理念难以落地,李铁的高压逼抢缺乏细节支撑,外教换本土帅的轮回中,战术体系推倒重来,球员像无头苍蝇。而邵佳一在青岛西海岸的执教实践,交出了最务实的答卷:接手时场均控球率不足 40% 的保级队,他没有硬搬德甲传控 “洋把式”,而是将克洛普的高压逼抢与阿隆索的快速转换融合,打造出 “到位率优先于技术” 的实用战术。场均 117 公里的跑动距离冠绝中超,补时绝杀率 37% 的 “邵氏逆转”,证明他的战术既能激发球员斗志,又能适配中国球员的能力边界。 更关键的是,邵佳一懂中国球员,更懂如何激活本土力量。国足多年来深陷 “外援依赖症”,而邵佳一在西海岸将外援进球占比压至 45%,远低于联赛平均水平,21 岁的徐彬被改造成中超顶级拦截中场,34 岁的高迪变身效率王,这样的 “点石成金” 正是国足急需的能力。他在竞聘中围绕武磊速度、戴伟浚突破设计战术的思路,比任何洋帅的空头支票都更具说服力 —— 中国球员从不缺天赋,缺的是能扬长避短的战术设计,以及不搞 “论资排辈” 的用人魄力。 青训衔接的天然优势,让邵佳一成为国足长期建设的最佳人选。中国足球的最大痛点不是短期成绩,而是 “U 系列新星昙花一现” 的人才断层。邵佳一曾执掌 U19、U20 国青梯队,推行的 “梯队与一线队战术同步” 模式已被亚足联列为样本,让青少年 15 岁起就接触成年队战术逻辑。在西海岸,U23 球员场均出场超 60 分钟,青训占比达 41%,远超联赛平均水平。这种 “从青训到国家队” 的贯通能力,意味着他能打通人才输送的 “断头路”,让国足不再依赖老将 “续命”,而是形成 “老带新、新接老” 的良性循环,这正是足协 2030 世界杯目标的核心支撑。 当然,质疑声并非无的放矢。执教一线队仅一年半的履历,让邵佳一面临 “大赛经验不足” 的拷问,也让人联想到李铁的前车之鉴。但两者有着本质区别:邵佳一的背后有德国助教团队提供技术支撑,更有 “拒绝短期政绩” 的清醒认知;他球员时期德甲 178 次出场的铁血经历,以及重伤后顽强复出的精神,远比李铁更能镇住更衣室。更何况,国足未来一段时间缺乏关键赛事,恰好为邵佳一提供了打磨战术、锻炼新人的窗口期,所谓 “赶鸭子上架”,实则是 “顺势而为” 的战略布局。 中国足球已经经不起频繁换帅的折腾,邵佳一的任命,本质上是选择了 “长期主义” 而非 “短期政绩”。我们不必期待他立刻带领国足上演奇迹,但若能将西海岸的务实战术、用人魄力与青训理念移植到国家队,让国足告别 “战术摇摆”“人才断层” 的恶性循环,就是最大的成功。 邵佳一接过的不仅是教鞭,更是几代球迷的期待与中国足球的未来。他的掌印,不是一场孤注一掷的赌局,而是一次刮骨疗毒的尝试。给这位 “懂球、懂人、懂中国足球” 的本土少帅多一点耐心,或许中国足球终将在告别急功近利后,走出属于自己的康庄大道。