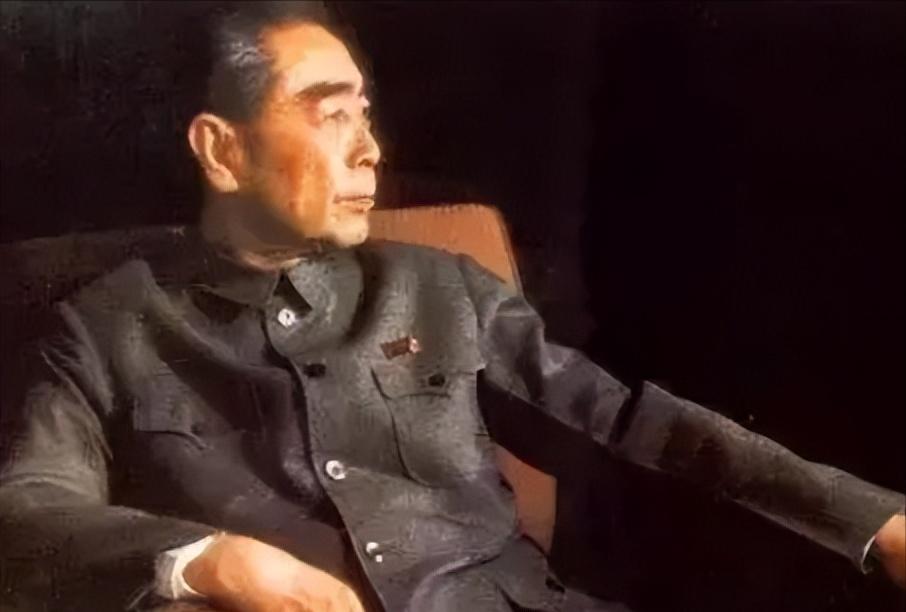

周总理去世3小时后,遗体被医生解剖研究!发现肝、肺、大脑都形成了恶性肿瘤,而当年抛散骨灰的地方也被公开,是这4个地方...... 1976 年 1 月 8 日,北京长安街的五星红旗缓缓降下,停在旗杆中部。 寒风卷着碎雪掠过天安门广场,行人驻足仰望,有人突然哽咽:“周总理……”这是中华人民共和国首次为领导人降半旗致哀,那抹鲜红与洁白,成了一代人心中永远的痛。 此刻,北京医院的病理科里,一份刚完成的报告正被小心封存,上面记录着总理的生命轨迹。 这份病理报告上,“晚期膀胱癌伴全身转移” 的字样格外刺眼。 医护人员在报告备注里写着:1972 年 5 月确诊后,患者坚持工作至 1975 年 12 月,期间仅接受 13 次系统治疗。 谁能想到,就是在这样的病痛中,总理推动了多项关键工作 ——1973 年恢复邓小平国务院 副总理职务,为改革开放埋下伏笔;1974 年促成中日建交谈判,打开中国外交新局面。 报告最后那句 “患者始终保持乐观,强忍剧痛处理公务”,成了他奉献精神的最佳注脚。 在病理报告旁,放着另一件物品:1975 年第四届全国人大政府工作报告的手稿。 手稿上满是修改痕迹,有些字因手颤写得歪斜,却仍能看清 “四个现代化” 的清晰表述。 当时总理体重已降至 61 斤,连笔都握不稳,却坚持亲自修改报告,逐字核对数据。 正是这份报告,明确了中国经济发展的长远目标,给困境中的国民注入了信心,也为后来的发展规划了方向。 工作人员回忆,报告定稿那天,总理咳着血说:“要让老百姓知道,国家有希望。” 而在国家博物馆的展柜里,一只普通的白瓷碗,承载着总理最后的心愿。 1976 年 1 月 15 日,邓颖超就是用这只碗,舀取总理的骨灰,撒向祖国山河。 第一把撒在北京上空,那里有他主持制定的 “两弹一星” 计划 ——1964 年原子弹爆炸成功、1970 年卫星上天,背后都有他协调资源、攻克难关的身影; 第二把撒向密云水库,1958 年他亲自勘察选址,解决了北京百万市民的饮水难题; 最后一把撒向黄河,1952 年起他 11 次视察黄河,制定防洪减灾方案,保护了沿岸千万百姓。 这只碗里的骨灰,撒在了他用一生守护的土地上。 时光回到 1924 年,黄埔军校的课堂上,26 岁的周恩来正讲授《战时宣传鼓动》。 他首创的军队政治工作制度,让北伐军成为有信仰的队伍,为后来的革命胜利奠定了军事基础。 1936 年西安事变爆发,他冒着生命危险赴西安谈判,促成国共第二次合作,形成抗日统一战线,挽救了民族危亡。 1945 年重庆谈判期间,他日夜操劳,既要应对复杂局势,又要保护毛主席安全,最终促成《双十协定》的签订,为和平建国争取了时间。 新中国成立后,这只白瓷碗曾陪着总理走过许多地方。 1958 年黄河抗洪现场,他用这只碗喝着冷水,和工人一起扛沙袋;1966 年邢台地震灾区,他用这只碗给灾民分粥,告诉大家 “党和国家不会忘记你们”。 在外交舞台上,他更是用智慧赢得尊重 ——1955 年万隆会议提出 “和平共处五项原则”,成为国际关系基本准则;1972 年接待尼克松访华,打开中美关系正常化的大门,改变了世界格局。 这些成就背后,是他常年每天工作 16 小时以上的付出。 晚年时,总理常对着这只白瓷碗发呆,说 “等我走了,就把我撒回山河里”。 他还嘱咐工作人员,要把自己的藏书捐赠给国家图书馆,把办公用品留给年轻干部。 1976 年 1 月,他在最后一次清醒时,仍在询问云南锡矿工人肺癌防治情况,叮嘱要改善矿工工作环境。 这种对人民的牵挂,刻在了他生命的最后一刻。 如今,病理报告、工作报告手稿和白瓷碗,分别陈列在不同的纪念馆里。 每年 1 月 8 日,都会有来自全国各地的人,带着鲜花来到这里,静静凝视这些物品。 天津周恩来邓颖超纪念馆里,总理补过的袜子、用过的搪瓷饭盒前,总有老人给孩子讲述过去的故事; 国家博物馆的外交展区,年轻人驻足在 “和平共处五项原则” 手稿前,感受老一辈外交家的智慧。 虽然总理已经离开四十多年,但他的精神从未远去,仍在激励着一代又一代人,为中华之崛起而奋斗。 主要信源:(周恩来纪念网——周恩来的“为民服务”观令人动容)