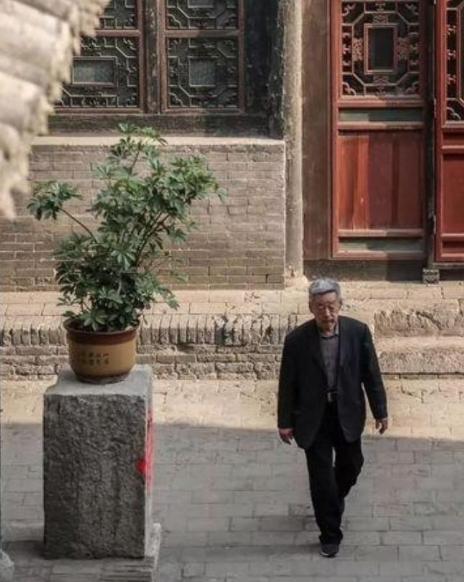

1997年,48岁的耿保国不顾妻子反对,借遍亲朋好友又咬牙贷款几十万,终于凑够了120万买下占地3000多平方米的明清古宅,此后他又把后半辈子的时间,都放在了修缮复原这座老宅上面,如今20多年过去了,他和这座宅子近况如何? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 平遥古城,坐落于山西平原,历经数百年风雨,至今完整地保留着明清时县城的原始风貌,高耸的城墙、狭长的街巷、鳞次栉比的青砖民居,共同见证了曾经的辉煌,作为历史上著名的商贸重镇,平遥以票号业闻名全国,成为古代中国金融活动的重要节点,城市的繁华与经济的兴盛,为当地积淀了丰厚的文化底蕴,也留下了大批珍贵的古建筑资源,随着时间流转,部分宅院逐渐破败,修缮与保护成为整个古城面临的挑战。 二十世纪九十年代,平遥古城申报世界文化遗产之际,地方财政拮据,古建筑保护亟需社会力量介入,许多年久失修的院落因缺乏维护,杂草丛生、屋顶坍塌,甚至有些被乡邻视为“阴气重地”,无人问津,就在这时,耿保国以坚定的信念和无比的热情,关注到一座明清古宅,这座宅院原为票号掌柜冀玉岗的故居,占地广阔,结构别具一格,尽管当时已残破不堪,却仍可见往昔工艺之精湛。 耿保国出生在平遥,自幼耳濡目染传统技艺,少年时期便随父亲学习推光漆器制作,几十年手艺磨砺,不断创新提升,使其在平遥漆器行业享有盛誉,1994年荣获山西省工艺美术大师称号后,耿保国依旧坚守作坊,专注漆器画作与家具修复,对于平遥的古建筑,他始终怀有深厚的情感,这份情感在面对古宅拍卖时化为实际行动。 古宅拍卖之际,耿保国家人和亲友多有疑虑,面对高额的购置和修缮费用,耿保国没有退缩,而是凭着对文化遗产的敬畏和传承的责任,四处筹措资金,亲自奔走于亲友之间,分批筹齐购房款项,他将所有积蓄投入其中,还背负了沉重的债务,修缮工作开始后,耿保国举家迁入古宅,生活条件极为艰苦,屋内没有通电,夜里只能倚炉取暖,每天清晨,耿保国带领家人清理瓦砾,割除杂草,逐步恢复宅院的基本面貌。 在修复过程中,耿保国以极高的标准要求自己,材料采购上,他坚持选用与原建筑相符的青砖、木材及石雕,反复比对尺寸样式,追求最大程度的还原,修缮房梁时,亲自爬上屋顶,学习古法绑扎技术,对于雕花梁柱、砖雕瓦当等细节,他反复推敲,力求精致,除了邀请本地老工匠参与施工,耿保国还主动查阅古籍资料,走访平遥县各地,考察传统建筑结构和装饰风格,修复大门门楼时,仅这一项就耗费了五个月的时间。 耿保国将传统漆器技艺与古建修缮巧妙结合,利用推光漆工艺修补木梁裂缝,为雕花部位增添色彩和光泽,家具修复同样采用手工技法,使其焕发新生,随着修缮推进,家人逐渐理解并加入到保护古宅的队伍中,两个儿子既协助修复建筑,也在宅内学习漆艺创作,形成父子三人协力同心的局面,院内陈设的漆器装饰与明清时期的环境相映成趣,令整个空间充满传统艺术氛围。 修复完成后,耿保国将宅院命名为“浑漆斋”,并在二楼设立漆艺美术馆,展示多年来创作的漆画与工艺品,宅院整体结构严格遵循原有布局,三进两院、门房正厅、厢房廊庑一应俱全,五间窑洞冬暖夏凉,彰显平遥民居特色,院内悬挂红灯笼,门口摆放瑞兽石雕,处处细节体现匠心独运,二楼高悬“高山仰止”巨匾,匾额选材、雕刻、上漆均由耿保国一人完成,既是工艺实力的见证,也是对古建精神的礼赞。 浑漆斋不仅成为耿保国家族生活和创作的场所,更成为平遥推光漆器技艺的传承基地,漆艺展厅免费向社会开放,无论游客还是学者,都可实地感受大漆工艺的魅力,耿保国拒绝了将院落改造为宾馆或商业会所的建议,不追逐经济利益,只为守护一份文化传承,即使有人出高价收购,他依然坚持原有用途,坚持修旧如旧,不改原貌。 随着浑漆斋的修复与开放,平遥古城的保护工作受到更广泛关注,媒体报道、学者调研、游客参观不断增加,更多古宅也陆续得到修复,浑漆斋逐渐成为平遥的重要文化地标,被誉为“最完整的民间修复范本”,耿保国以实际行动推动了古城保护进程,也让传统工艺在现代社会焕发新活力。 信息来源:界面新闻《耿保国:120万买来的平遥第一大院隐士般地活着》2018年07月08日