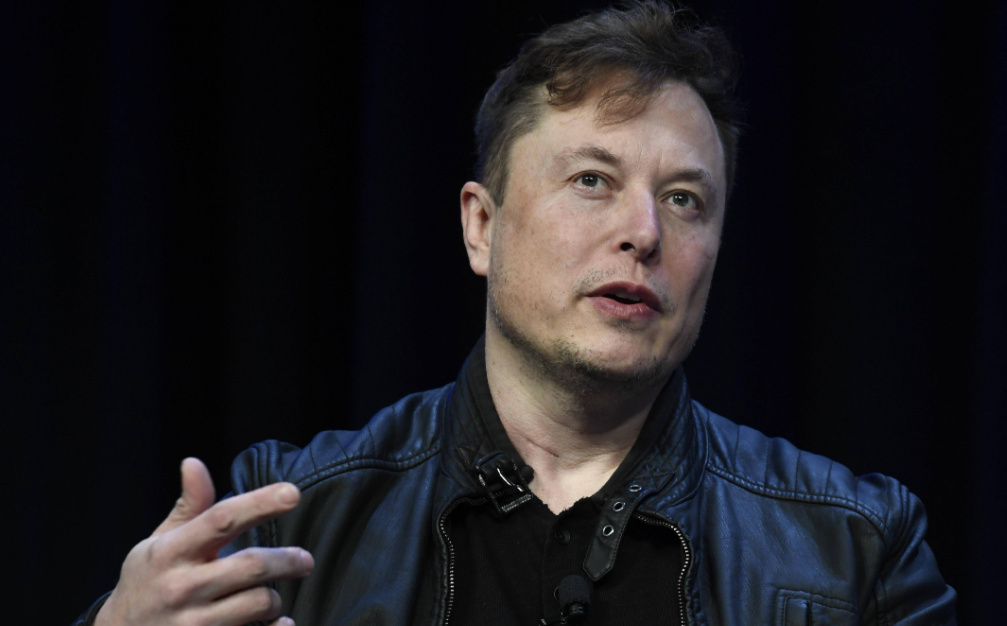

当马斯克断言AI与机器人将推动全球经济规模扩容至现今10倍,让“全民高收入”取代“全民基本收入”时,这番技术乐观主义的宣言,既点燃了对未来的想象,也引发了对现实可行性的深刻质疑。在生产力革命与社会变革的十字路口,这一愿景绝非简单的技术演进结果,而是需要跨越技术、制度与文化三重鸿沟的系统工程,其背后藏着创业投资者不可忽视的机遇与风险逻辑。

马斯克的核心逻辑,建立在“技术驱动生产力爆发”的经典经济学框架之上。他认为,AI将以“闪电般速度”取代编程、文职、客服等所有数字化工作,而特斯拉Optimus等机器人普及后,全球机器人数量将达到人类人口的3-5倍,彻底解放体力劳动。这种生产力跃迁,直接指向“商品与服务极大丰富”的终极目标——按照世界银行2024年全球GDP约105万亿美元的统计数据,10倍扩容意味着未来全球经济规模将突破1000万亿美元,理论上可支撑“人人高收入”的物质基础。这一逻辑与熊彼特“创新破坏理论”高度契合:新技术通过颠覆现有生产模式,创造全新经济增量,而机器人与AI正是当前最核心的“破坏式创新”力量。

但技术落地的滞后性,已成为第一道显性鸿沟。特斯拉Optimus自2022年发布原型机以来,截至2025年5月仍未进入量产阶段,其当前性能仅能完成简单的零件搬运、设备组装等基础任务,面对上下楼梯、老人护理等复杂场景时,故障率高达62%(特斯拉2025年Q1技术白皮书)。无独有偶,波士顿动力Atlas机器人虽能完成跑跳、后空翻等动作,但其商业化成本高达150万美元/台,远超工业场景可承受范围(《麻省理工科技评论》2025年4月报道)。AI领域同样面临“替代边界”问题:高盛2025年3月发布的《AI岗位替代报告》显示,AI对数据录入、基础编程等岗位替代率已达78%,但涉及医患沟通、法律辩护等需要情感交互与伦理决策的领域,替代率不足5%。这种“技术能力与场景需求”的错配,使得马斯克预言的“生产力爆发”缺乏明确的时间锚点。

更深层的挑战在于分配机制的缺失,这道制度鸿沟直接决定“技术红利”能否转化为“全民收益”。2025年1月美国政府停摆事件中,4200万低收入人群因食品券发放中断陷入生存危机(美国农业部2025年1月统计),而同期马斯克个人财富突破5000亿美元(《福布斯》2025年1月全球富豪榜),这种极端分化揭示了当前分配体系的缺陷——技术红利更倾向于流向资本持有者,而非普通劳动者。从经济学视角看,这符合“库兹涅茨曲线”的预警:在技术变革初期,收入差距会随经济增长扩大。

更关键的是“名义收入与实际购买力”的背离:美联储2025年4月数据显示,美国过去5年CPI年均涨幅为4.8%,若未来生产力提升伴随同等规模通胀,即便名义收入翻倍,实际购买力也可能不升反降。正如诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨所言:“没有制度约束的技术进步,只会让少数人拥有‘购买整个世界’的能力,而非让所有人分享繁荣。”

社会心理与文化认知的转型,则是最易被忽视的第三重鸿沟。牛津大学2025年2月发布的《失业与心理健康报告》显示,主动退休人群中,有34%在退休后1年内出现抑郁症状,核心原因是“失去职业身份带来的价值感”。这意味着,当AI与机器人取代80%的现有岗位(世界经济论坛2025年《未来就业报告》预测),大规模失业带来的不仅是经济问题,更是“人类价值定位”的集体困惑。当前社会的主流价值体系中,“工作”仍是个人身份认同、社会地位划分的核心锚点——美国劳工统计局2024年调查显示,76%的受访者认为“职业成就”是定义“成功人生”的最重要标准。

若未来“工作成为兴趣爱好”,现有的教育体系、社交规则、自我认知模式都需重构,但截至2025年,全球尚无任何国家推出针对“后工作时代”的教育改革方案,这种“文化准备不足”,可能让“高收入”沦为缺乏精神支撑的空壳。

对创业投资者而言,这些鸿沟既是风险,更是机遇。在技术层面,聚焦“机器人降本与场景适配”的企业将率先突围:例如专注于仓储机器人的极智嘉,通过模块化设计将设备成本降至8万美元/台,2024年全球市场份额达28%(《机器人商业评论》2025年2月),这类企业精准解决了“技术落地”的核心痛点。在制度层面,“财富再分配工具”相关领域存在蓝海:法国2025年1月推出的“AI税”政策(对AI企业营收征收3%专项税,用于劳动者技能培训),已催生一批专注于“税收筹划+技能培训”的服务企业,其中法国StartReady公司2024年营收增长210%(《经济学人》2025年3月报道)。

在文化层面,“人类独特性能力培养”成为新赛道:美国Coursera平台2025年Q1数据显示,“共情力训练”“创意写作”等课程报名人数同比增长340%,相关教育科技企业融资额突破50亿美元,这些领域正是AI难以替代的“人性壁垒”。

马斯克的预言并非空中楼阁,但它需要的不是单一技术突破,而是技术、制度、文化的协同演进。特斯拉若要实现“2030年前交付100万台机器人、100万辆自动驾驶出租车”的目标,需将Optimus的量产成本降至2万美元/台以下,这意味着其核心零部件成本需压缩87%(摩根士丹利2025年4月分析报告);全球若要建立公平的分配体系,需推动“全球AI税”“机器人使用许可制度”等跨国政策协调,而当前这类政策仅在欧盟、日本等少数地区试点;社会文化转型则需要至少20年的教育迭代,培养“以创造力、共情力为核心”的新一代劳动力。

当机器接管重复劳动,人类真正的挑战不是“如何获得收入”,而是“如何找到存在的意义”。马斯克的“全民高收入”愿景,本质是对“技术服务于人”的终极追问——若能跨越三重鸿沟,它将成为人类文明的新里程碑;若陷入“技术垄断、分配失衡、价值迷失”的困境,则可能走向“少数人超富足,多数人被圈养”的反乌托邦。对创业投资者而言,看清这道“机遇与风险的边界”,比追逐技术热点更重要;对社会而言,构建“技术进步与人类福祉”的平衡机制,才是通往未来的唯一正确路径。毕竟,真正的繁荣从不只是数字的增长,更是每个人都能在技术浪潮中,找到属于自己的尊严与价值。