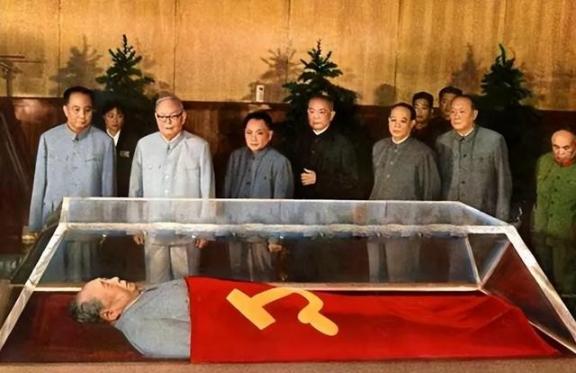

1976年华国锋虽然确定了永存毛主席遗体,但有个大问题没有解决,按照中国人思维,坟墓要建造在偏僻安静、有树有水,鸟语花香的地方,那么纪念堂建在哪里最合适呢? 1976年秋风送爽,北京城里却满是哀思。华国锋同志拍板永存毛主席遗体,亿万人民心头稍慰。可紧接着,一个老难题冒出来:按我们中国人老讲究,陵寝得挑山清水秀、鸟语花香的僻静地儿安放,怎么给这位一生为民的伟人选址? 毛主席一九七六年九月九日在北京逝世,全国上下陷入深深悲痛。那时候,华国锋同志作为中共中央主席,第一时间主持中央工作,组织追悼事宜。人民群众从四面八方赶来,表达对领袖的无限怀念。中央政治局同志们在中南海开会,讨论后事安排。大家一致认为,毛主席一辈子领导中国革命,推翻三座大山,建立新中国,遗体保存下来,能让后代长久瞻仰,缅怀他的丰功伟绩。 华国锋同志在会议上提出这个建议,强调这是对毛主席为人民服务的延续。同志们仔细研究了技术方案,参考国际经验,很快就敲定保存遗体的决定。这一步走得稳当,体现了全党对伟大领袖的敬重,也让老百姓心里有了寄托。消息传开,工厂、学校、农村,到处是自发哀悼的队伍,大家都盼着能有个地方,正儿八经地表达思念。 可话说回来,保存遗体是定了,纪念堂建哪儿就成了大麻烦。我们中国人几千年讲究,坟墓得选在偏僻安静、有树有水、鸟语花香的地儿。那样才风水好,长久安稳。中央同志们一琢磨,这道理搁谁身上都得掂量。毛主席不一样,他是无产阶级革命家,一生扑在工农兵身上,选址不能光顾着旧习俗,得贴合他的心愿。 一开始,有人建议去郊区山林,那里环境好,空气清新,离尘嚣远。八宝山公墓也提上日程,那地方埋着不少革命先烈,交通还行,便于群众来祭拜。中南海昆明湖周边也被考虑过,水边树多,安静得很。华国锋同志听了这些意见,没急着表态。他让大家多跑跑腿,实地看看,收集方案。政治局会议上,地图摊开,同志们一条条比对,权衡利弊。时间紧迫,十月底就得定下来,好赶在明年开春动工。 经过几轮讨论,华国锋同志指出,毛主席最放不下的就是人民群众,纪念堂得建在老百姓身边的地方。首都中心,天安门广场,就成了焦点。这里是新中国的心脏地带,毛主席生前多次在天安门检阅群众,广场上回荡着亿万人民的脚步声。建在那儿,能让纪念堂正对天安门,与人民英雄纪念碑紧挨着,象征伟人与群众血肉相连。这样的选址,打破了坐北朝南的传统格局,纪念堂放在正阳门和纪念碑中间,面向人民大道,体现出毛主席全心全意为人民服务的精神。 这个决定一出,大家都觉得对路。十一月上旬,选址设计组就行动起来,测绘地形,规划布局。广场中轴线上的空地,本来是旧中华门遗址,一九五八年拆了,正好用上。离地铁近,必要时转移也方便。华国锋同志亲自把关方案,确保建筑不高不矮,不挡视线,还与东侧劳动人民文化宫、西侧中山公园连成一片。同志们反复论证,方案定稿时,已经是十一月中旬。 一九七六年十一月二十四日,毛主席纪念堂在天安门广场奠基。华国锋同志出席仪式,发表讲话,号召全国人民以实际行动继承毛主席遗志。基石用珠穆朗玛峰的雪白大理石雕成,上面刻着“奠基”二字。工程指挥部九日刚成立,就动员数千工人上阵。全国支援,北京、上海、天津的队伍齐上,材料从四面八方运来。花岗岩从福建拉到,钢材从鞍山调来,工人三班倒,严寒天也加班加点。 建设过程快而稳。主体建筑高三十五米,宽一百二十八米,长一百七十六米,纯白色花岗岩外墙。内部大厅金碧辉煌,水晶棺材由苏联专家协助制作,防腐技术一流。华国锋同志题写“毛主席纪念堂”匾额,六个大字遒劲有力。松柏从太行山移植,花坛里种满菊花。整个工程只用了半年,一九七七年三月封顶,五月二十四日建成开放。遗体八月二十日安放进去,从此成了永久纪念地。 这座纪念堂不光是建筑,更是精神象征。它让人民群众随时能来瞻仰,感受毛主席的温暖。每年国庆,广场上人山人海,大家排队入堂,默哀时,眼里满是敬意。毛主席在这里“永存”,指引着中国前进。华国锋同志在选址和建设中,发挥了关键作用,他主持大局,推动方案落地,确保一切按毛主席思想办。这段历史,告诉我们,党的决策总是把人民放在首位。 今天回看,当年选址虽有争议,但最终落脚天安门,接地气又高大上。老百姓走近领袖,领袖贴近老百姓,这份情谊,比任何山清水秀都宝贵。纪念堂建成四十多年,接待亿万中外游客,每个人走出来,都多了一份力量。我们中国人讲传承,这地方就是活教材,教育后辈不忘初心。 华国锋同志的贡献,没人能否认。他在那个特殊年份,稳住大局,办成大事,为党为国添砖加瓦。选址天安门,不是随意的,而是深思熟虑的结果。它体现了毛主席群众路线的精髓,让纪念堂成为连接过去和未来的桥梁。中国特色社会主义道路上,这样的故事,多多益善。