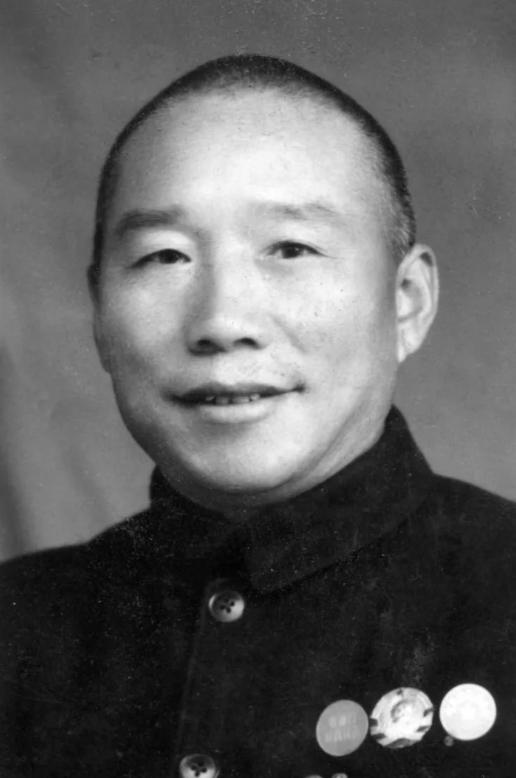

1948年,解放军抓了个可怜伙夫,看他年纪大,还发路费让回家,谁能想到,这个不起眼的“伙夫”竟是国军中将军长! 1948 年华北平原的干涸河沟里,解放军战士扶起满脸泥污的 “伙夫”,递去两块银元:“往西走安全,回家好好过日子。” 这个穿着油污粗布衣的人,正是国民党第 104 军军长安春山 —— 刚在增援张家口的战役中全军覆没,靠伪装才逃过一劫。 他攥着银元低头道谢,指节因用力而发白,心里满是侥幸,也第一次见识到解放军对待俘虏的宽厚。 安春山的军旅生涯,要从 1927 年黄埔军校毕业说起。那时他二十出头,怀揣着 “军事救国” 的想法,加入国民党军队。 从基层军官做起,他参与过军阀混战,凭借敢打敢冲的劲头,逐步晋升,到 1930 年代,已成为能独当一面的营长。 抗战爆发后,他随部队在华北、西北战场抗击日军,曾在娘子关战役中带领士兵死守阵地,打退日军多次进攻,因战功升任团长。 这段抗战经历,让他对 “保家卫国” 有过真切体会,只是后来内战爆发,他才被迫卷入新的战场,这是他人生中难以回避的经历。 1945 年抗战胜利后,安春山调任国民党军整编师副师长,驻守北平附近。那时他已四十多岁,看透了连年战争的疲惫,却身不由己。 1948 年,国民党军队在华北战场节节败退,他临危受命,升任第 104 军军长,接到的第一个任务就是增援被围困的张家口守军。 出发前,他看着地图上密密麻麻的标注,心里清楚局势艰难,却还是硬着头皮领兵出发 —— 军人的职责,让他无法拒绝上级命令。 没成想,部队刚进入华北平原,就遭到解放军的顽强阻击,补给线被切断,士兵们饥寒交迫,战斗力急剧下降,这成了他军旅生涯的重要转折点。 在最后一场突围战中,104 军被彻底打散,安春山与指挥部失去联系,身边只剩几名卫兵。 看着四处逃窜的士兵,他知道败局已定。 为了活命,他脱下象征军长身份的将官服,在战场找到一具阵亡炊事兵的尸体,换上对方满是油污的粗布衣,又往脸上抹了把泥土。 他清楚自己的年纪和体型,扮成普通士兵容易露馅,而伙夫的身份更显卑微,不易引起怀疑,这是他在绝境中想出的唯一办法。 当解放军战士发现他时,他刻意压低声音,操着山西老家口音,谎称自己是被抓壮丁的伙夫,家里还有老母亲要养,成功蒙混过关。 获释后的安春山,一路辗转回到北平。他没敢告诉傅作义自己被俘的经历,只说在乱军中侥幸脱身,傅作义并未起疑,仍让他参与军事部署。 可这段被俘经历,却在他心里埋下了种子。 他想起解放军战士帮老乡挑水、分干粮的场景,对比国民党军队的纪律松散,心里开始动摇。 后来傅作义召集将领讨论战局,安春山不再像以前那样积极请战,反而多次隐晦提及 “减少百姓伤亡”,试探和平解决的可能。 这种转变,让他逐渐脱离了纯粹的 “国民党将领” 身份,开始以更务实的视角看待战争,这是他人生态度的重要转变。 1949 年平津战役期间,安春山暗中联系上解放军联络员,主动提供北平城内国民党军队的布防情况,还利用自己在傅作义身边的便利,传递和平解放的政策。 有次傅作义因战局焦虑时,他趁机说:“司令,北平是千年古都,要是打起来,文物古迹遭殃,百姓也会受苦。” 这话恰好戳中傅作义的顾虑。 1 月 31 日北平和平解放那天,安春山站在街头,看着解放军有序入城,百姓夹道欢迎,心里终于松了口气 —— 自己没白做这些努力。 新中国成立后,他选择解甲归田,不再参与军政事务,在北京西城的小院里过起了普通人的生活,这是他人生的最终选择。 晚年的安春山,始终珍藏着那两块解放军给的银元,用红布包好放在床头柜里,时常拿出来摩挲。 他从不跟外人炫耀过去的身份,只在跟儿子聊天时,偶尔提起抗战和内战的经历,反复说:“打仗不是目的,和平才是根本。” 1979 年,安春山在北京病逝,临终前叮嘱子女,要把那两块银元捐给国家,让后人记住这段历史。 如今,这两块银元收藏在中国人民革命军事博物馆,旁边的展板记录着这段故事,成为解放战争时期人性光辉与和平力量的见证,供后人参观缅怀。 主要信源:(名人简历——安春山)