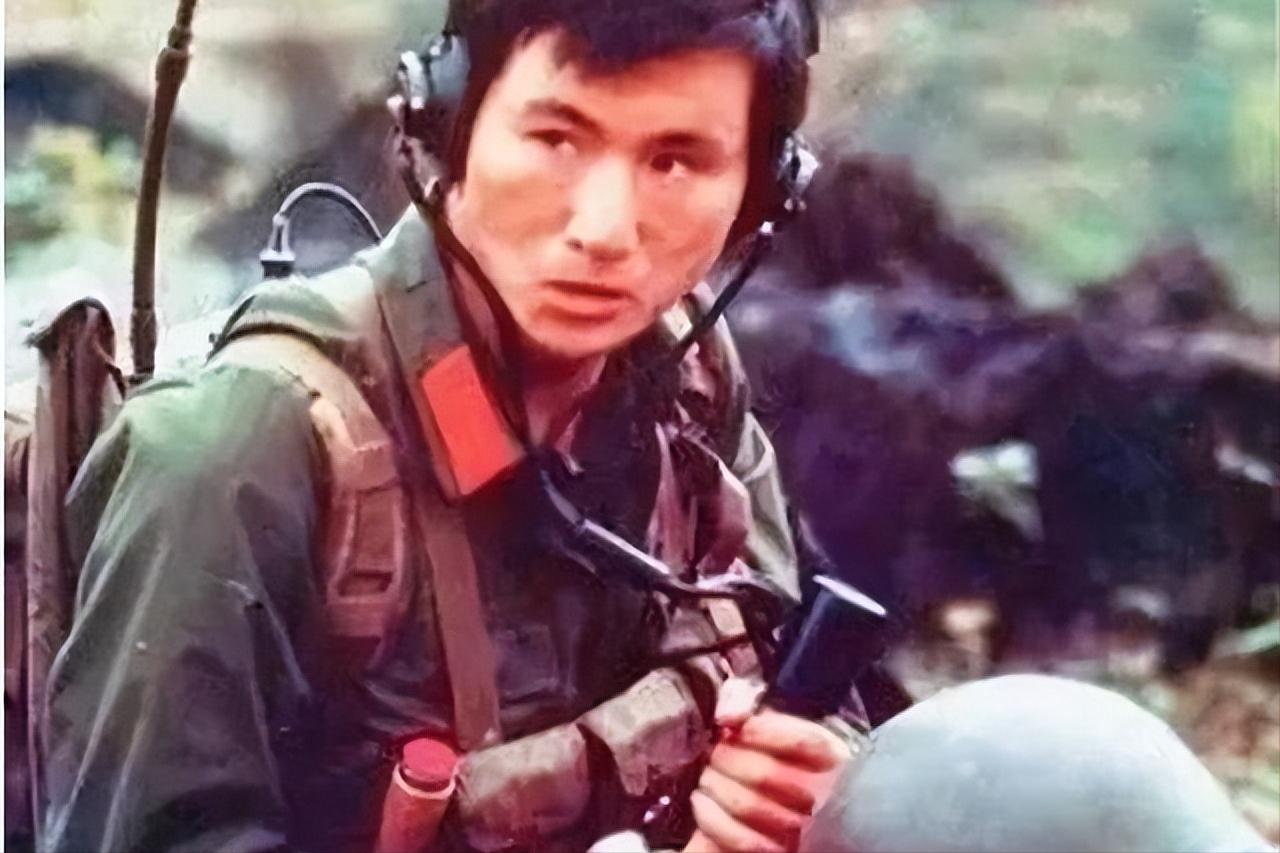

1985年,老山战场上,杨启良歼敌18人,转业后却遭地方恶霸刁难,他看了恶霸一眼,说:“越战中的打打杀杀我见多了,我就是从死人堆里爬出来的,你确定要和我动手? 自1979年对越自卫反击战爆发之后,中越边境的局势并未完全平息,局部的摩擦冲突仍旧时有发生。老山前线作为战略要地,承载着重要的防御任务。 1984年起,解放军对老山地区展开了系统性的轮战部署,每一位参战军人都必须在极端环境中坚持数月,甚至更久。 他们不仅要面对敌军的火力威胁,更要克服高原缺氧、山林瘴气、补给困难等多重考验。 杨启良所在部队当时担负的正是最前沿的阵地任务,面对敌军偷袭、火箭炮袭击等常态化的威胁,他始终冲在最前线。 那场著名的夜袭行动,是杨启良军旅生涯中的高光时刻。敌军突袭阵地,试图撕开防线,他临危受命,带领小组反包围敌方突击队。 战斗中,他在近距离搏斗中冷静应对,精准打击,最终一人歼敌18人。这不是电影情节,而是真实发生在那段烽火岁月里的血战故事。 他的英勇事迹,后来在部队内部被通报表彰,甚至被推荐为战斗英雄候选人。只是战后他选择了低调,不愿张扬,也未申请立功授奖。 战争结束后,他转业回到地方,原本以为能安稳地过上普通人的生活。可现实却并不如人意。他的户籍安置被层层推诿,工作安排也一波三折。 更让人愤怒的是,在他安置地的村中,有一名横行乡里的恶霸,仗着家族势力强大,欺压百姓、侵占集体资源。 杨启良因为制止其非法行为,被对方视为眼中钉,频频遭到骚扰和打击报复。有一次,对方甚至当街叫嚣,企图动手。 杨启良没有主动挑衅,但也绝不退缩。他看着对方,眼神平静却极具穿透力,那不是普通农民的目光,而是一个从战场上走下来的老兵,用无声的方式表达了自己的态度。 他没有说狠话,只说了句实话,点到即止。对方愣住了,可能是看出这人不好惹,也可能是真的从他眼中看到了战争的痕迹。 就那样,对方没敢动手,事情也不了了之。有人说他是吓退了恶霸,其实他靠的不是拳头,而是一种从战场带回来的精神气场。 这事后来在村里传开了,大家才知道,原来这个平时话不多的杨大哥,是从老山前线退下来的战斗英雄。 有人开始敬重他,也有人为他的遭遇鸣不平。可他从不主动谈起过去,更不会借军功谋私利。他说自己只是做了该做的事,没什么好炫耀的。 后来,经过乡镇党委协调,他的工作问题逐步得到解决,生活也渐渐安稳下来。虽然不再拿枪上阵,但他依旧参与村里的治安巡逻,帮助调解邻里纠纷,在本地渐渐成了有威望的人。 杨启良的经历,是千千万万退伍军人缩影的一个角落。他们曾在国家最需要的时候挺身而出,用青春和热血守护边疆;当战争远去,他们默默回到平凡岗位,为社会的安定作出新贡献。 但现实中,部分退役军人确实面临着转业安置就业难、社会融入慢等问题,需要更多制度上的呵护和人文关怀。 国家近年来出台了一系列退役军人优待政策,建立退役军人事务部,推动安置、培训、优抚等工作体系日趋完善,这些都是对他们曾经付出的最好回应。 老山的硝烟早已散去,英雄的名字也未必被广泛铭记。但他们留下的,是一段段真实的战斗记忆,是一代军人对国家负责到底的忠诚。 在和平年代,我们更应珍惜这份来之不易的安宁,也应为那些曾为和平付出过一切的人,提供更坚实的后盾。 杨启良的故事,没有传奇色彩,却有一种穿透人心的力量,那是军人的骨气,也是民族的脊梁。 素材来源:昔日战斗英雄变成调解“老娘舅” 这背后有什么故事? 浙江日报 2018-01-31 20:45浙江日报官方账号