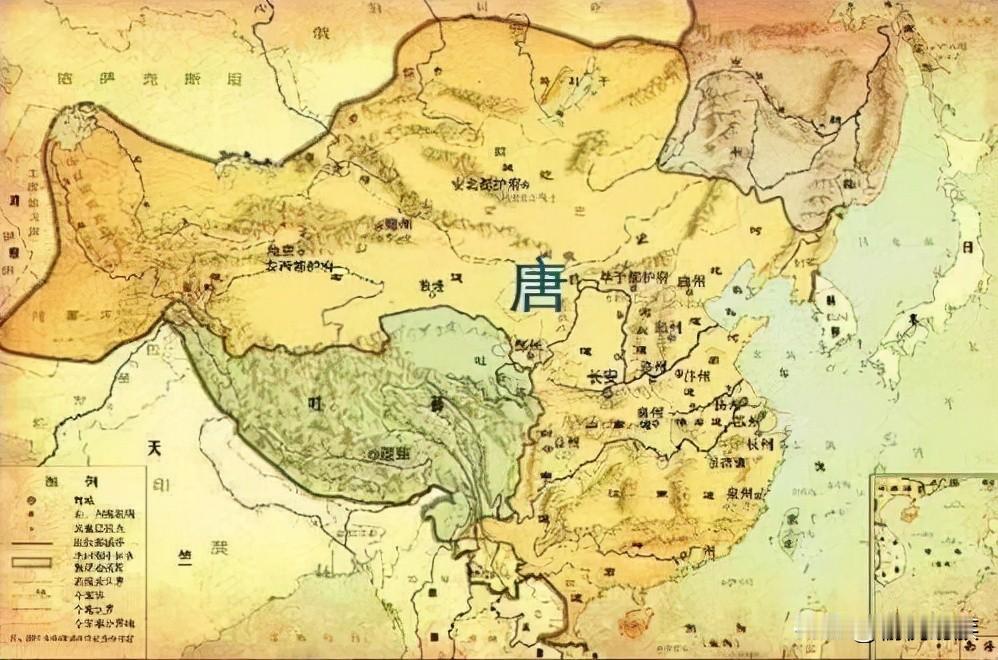

#科举制度:从隋唐到清未的干年人才选拔奇迹! 科举制度:从隋唐到清末的千年人才选拔奇迹 引言: 在中国悠久的历史长河中,有一项制度影响深远、流传千古,那就是“科举”。它不仅是中国古代官员选拔的主要途径,更是社会流动的重要桥梁。1300多年的历史,见证了无数寒门学子逆袭成官的传奇,也推动了中国文化的繁荣与发展。那么,科举制度究竟是如何诞生的?它又为何能持续如此之久?今天,就让我们一探这段辉煌的历史。 一、科举制度的起源:从选贤与能到制度化的考试 1. 早期的选官传统 在中国古代,选拔官员的方式多种多样。最早可以追溯到周代的“荐举”制度,即由贤能者推荐官员,或者由地方官员推荐人才。这种方式虽然具有一定的公平性,但也存在诸如门第、关系等因素的干扰,难以实现真正的“才德”。 2. 秦汉时期的“举孝廉”与“察举” 到了秦汉时期,中央政府开始推行“举孝廉”等制度,选拔孝顺、廉洁之士进入官场。东汉时期,“察举”制度逐渐完善,地方官员可以推荐人才,官员任用逐步走向制度化。这为后来的科举奠定了基础。 3. 隋唐的制度创新 隋朝统一后,隋炀帝在605年推行“明经科”,重视经学,选拔经学人才。唐代则在此基础上不断完善,设立“进士科”,成为科举的雏形。唐代科举强调“经史子集”,提倡儒学,逐步形成了较为成熟的考试体系。 二、科举制度的正式建立:唐代的奠基 1. 唐代的科举制度 唐代是科举制度的真正奠基者。公元607年,唐太宗李世民颁布“进士科”,开启了科举的正式考试。唐代科举制度以“经义”、“赋诗”、“策论”等内容为考试内容,强调学问与才能。 2. 科举的制度设计 唐代的科举考试分为“乡试”、“会试”和“殿试”。乡试在地方举行,会试在京城举行,殿试由皇帝亲自主持,最终选拔出“进士”人才。通过科举,平民百姓也有机会进入仕途,打破了门第限制。 3. 科举制度的社会影响 唐代科举促进了士人的崛起,推动了儒学的繁荣,也为国家选拔了大量有才干的官员。科举成为社会流动的重要渠道,为平民子弟提供了改变命运的可能。 三、科举制度的成熟与鼎盛:宋元明清的演变 1. 宋代:科举制度的完善 宋代对科举制度进行了多项改革,扩大了考试规模,增加了科目设置,如“明经”、“明法”等。科举成为国家选官的主要途径,士子们纷纷投身考试,形成了庞大的士人阶层。 2. 元明清:科举的巩固与变革 元代虽然实行行省制,但仍沿用科举。明清时期,科举制度达到了顶峰,科举考试体系更加严密,内容也更为丰富,包括八股文、经义等。清朝末年,科举制度逐渐腐败,难以适应社会变革,最终在1905年被废除。 四、科举制度的深远影响 1. 打破门第限制,推动社会流动 科举制度最大的贡献在于,它让寒门子弟也有机会通过学习改变命运,打破了贵族世袭的垄断。这为中国社会带来了前所未有的阶层流动性。 2. 促进文化繁荣与儒学发展 科举以儒学为核心内容,推动了儒家思想的普及和发展。大量士子研习经史子集,促进了中国古代文化的繁荣。 3. 影响现代教育与人才选拔 科举制度的精神——以考试选拔人才——对现代教育制度产生了深远影响。今天的公务员考试、大学入学考试,仍然可以看到科举的影子。 五、科举制度的终结与历史启示 1. 终结的原因 20世纪初,随着西方教育制度的传入和社会变革的推进,科举制度逐渐无法适应时代需求。1905年,清政府正式宣布废除科举,开启了中国现代教育的新篇章。 2. 历史的启示 科举制度虽然在一定程度上限制了学术的创新,但它在推动社会流动、文化繁荣方面的贡献不可忽视。它告诉我们,一个公平、公开的选拔机制,能激发人们的潜能,推动社会进步。 结语:穿越千年的人才之路 科举制度作为中国古代最重要的人才选拔制度,经历了1300多年的风雨变迁。从隋唐的萌芽,到宋元明清的辉煌,再到清末的终结,它不仅塑造了中国的官僚体系,更深刻影响了社会结构和文化发展。今天,我们回望这段历史,不仅是为了缅怀过去,更是为了从中汲取智慧,推动未来的教育公平与社会进步。古代科举考试 科举制度