动真格了!人口已告别世界第一?三孩催生无果后,国家向住房“出手”了。年轻人常念叨“生不起”,房子、教育、医疗像三座大山压得年轻人喘不过气,人口形势的严峻让生育意愿成了热议话题。 根据联合国人口基金会的报告,2025年印度总人口预计能达到14.6亿,而咱们国家因为出生人口连年下降,已经被反超。 育娲人口研究院的预测更让人坐不住,2025年出生人口可能跌到885万,这已经是2017年以来连续第八年下降,总和生育率最低时才1.05,连维持人口正常更替的2.1一半都不到,照这个速度算,本世纪末人口掉到10亿以下不是危言耸听,这可是关乎国家未来的根基问题。 年轻人为啥不愿意生孩子?说白了,他们嘴里念叨的“生不起”从不是矫情,房子、教育、医疗这三座大山,真能把人压得喘不上气。 房子到底怎么捆住了生育的手脚?有研究早就算过账,房价每上涨10%,生育率就会下降0.8-1.2‰,这组数字比任何抱怨都直观。 央行的数据更戳心,全国房贷余额已经飙到30.2万亿元,4亿家庭背着住房负债,城镇家庭平均房贷占收入比达38.2%,一线城市更是超过45%,早就越过了30%的国际警戒线。 杭州的张女士就是典型,夫妻俩每月1.2万的房贷占了收入的42%,孩子学钢琴的钱都得从牙缝里省,更别说生二胎了。 深圳更夸张,一套普通住房总价往往是家庭年收入的15倍,年轻人连自己的安身之处都要拼尽全力,哪有底气考虑生娃? 2025年初的调查更直接,58.7%的已婚未育夫妻把“房贷压力大”列为不生娃的主因,上海、北京出生率跌破6‰,恰恰是房贷负担最重的城市,这说明不是年轻人不想生,是房贷把生育成本抬到了踮脚都够不着的高度。 国家显然看清了症结,2024年10月国务院办公厅印发的《若干措施》直接把住房支持摆在核心位置,各地紧接着跟上的政策全是“真金白银”。 北京先带头,京籍二孩及以上家庭买二套房算首套,公积金贷款额度还能上浮40万元;武汉更实在,新城区买新房的二孩家庭给6万补贴,三孩给12万,政策后生育的还能享同等福利;义乌三孩家庭购房补贴20万,叠加首套补贴最高能拿25万,福建德化甚至能叠加三重优惠,最多省54万。 这些政策不是虚的,18个试点城市一个月就有8500户家庭申请,涉及补贴21亿元,新房成交环比涨12.6%,一线城市直接暴涨18.3%,刚需真的被撬动了。 而教育这座山,更是“花钱又烧心”的典范。国家统计局的调查早算过总账,把一个孩子养到18岁平均要花276.8万元,其中教育支出占了47.3%,足足131万元,比住房占比还高出一截。以前的“教育军备竞赛”有多疯狂? 北京的李先生回忆,儿子小学三年级就报了5个辅导班,数学思维班一年2.4万,英语外教课每小时400块,光课外班每年就得砸进去5万多,这还没算上寒暑假的游学和乐器考级。 学区房更坑,一线城市78.9%的家庭为了孩子上学被迫买学区房,一套80平米的老破小,比同地段普通房子贵出156万,相当于多背十年房贷。 好在“双减”政策给这股狂热降了温,北大光华的研究显示,政策实施后生育意愿显著提升,总和生育率能涨7%-8%,关键不是省了那点补习费,而是家长不用再盯着“别人家的孩子”焦虑,亲子关系都变好了。 2024年全国托位数冲到573.7万个,杭州上城区建了5650个普惠托位,成都社区有了临时托管点,双职工家庭终于不用再为“接娃难”挠头,这些细碎的改变,才是让人生娃的底气。 医疗的负担堪比“隐形炸弹”,平时不觉得,真碰上事就知道有多沉。从怀孕开始就花钱如流水,产检十几项下来少则几千多则上万,贺州市之前单胎顺产报销才3000元,不够覆盖一半费用,后来总算涨到4500元,三孩还能多领30天生育津贴。 可孩子出生后更费钱,儿童专科医疗费用比成人贵67%,很多进口药、特需门诊还不在医保范围内。武汉的陈女士就遭过罪,孩子肺炎住院一周花了1.2万,医保只报了5800元,自己掏的钱比一个月房贷还多。 关键是看病难,一线城市儿科床位缺口常年存在,北京儿童医院挂号得提前一周抢,凌晨排队是常事,有家长吐槽“挂个号比抢演唱会门票还难”。 好在2025年儿童医保覆盖率到了89.4%,比五年前高了23.7个百分点,贺州市还把门诊产检纳入报销,这些政策就像给家长穿了件“防护衣”,至少不用为医疗费彻夜难眠。 说到底,当“生三孩能减房贷”从政策变成常态,当多孩家庭买房能真正享受到实惠,当住房不再是年轻人的沉重包袱,那些被压抑的生育意愿自然会慢慢释放。 毕竟年轻人不是抗拒生娃,是抗拒“生了娃就得降低生活质量、甚至连房子都供不起”的窘迫,只要把住房这块绊脚石挪开,人口结构改善和楼市健康发展的双赢,其实离我们并不远。

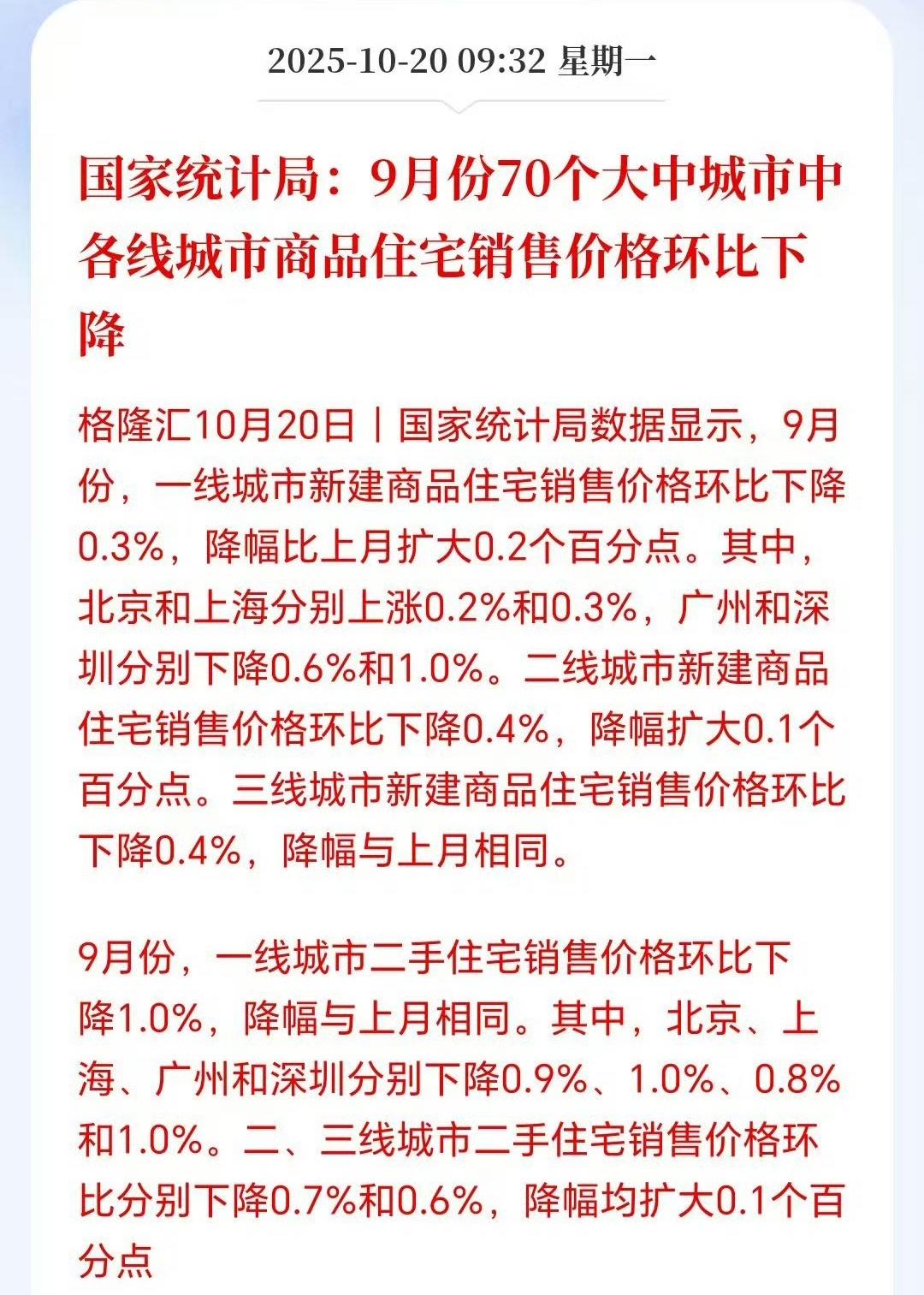

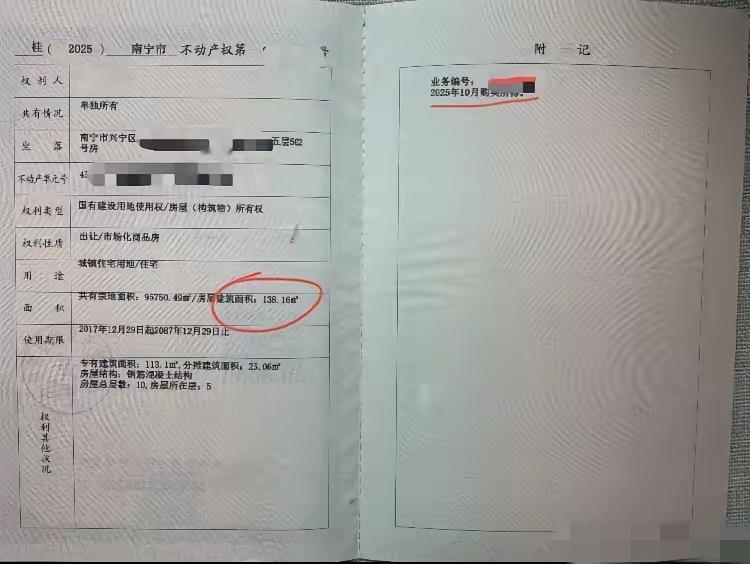

评论列表