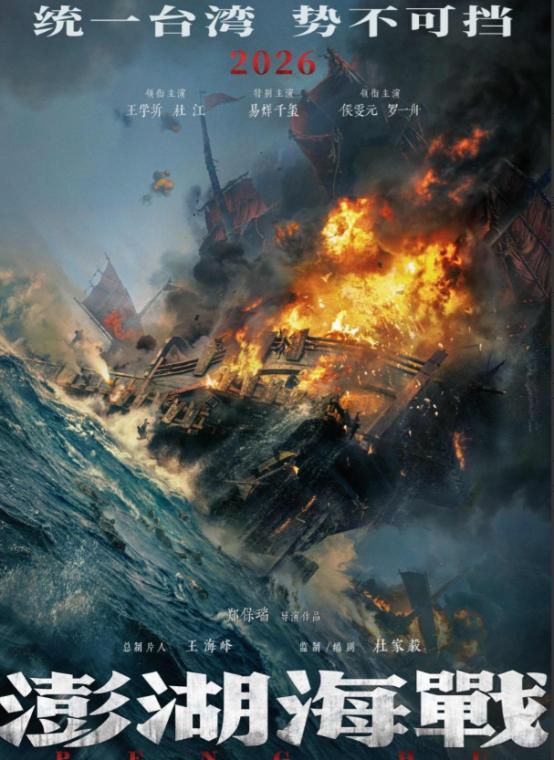

澎湖海战,打击的根本不是郑成功家族集团,而是刘国轩,冯锡范反叛独立集团。在1681年,刘国轩,冯锡范等人就已经在台湾省反叛,杀死真正接班人监国郑克臧,而且是绞死郑成功直系后代接班人郑克臧。 郑克臧被害时,台湾的政治局面已经混乱不堪。冯锡范作为郑经去世后的权臣,联合郑氏家族内部的郑聪、郑明等人兴风作浪,图谋“自立乾坤”。 他们拥立年仅12岁的郑克塽为傀儡君主,自己则把持军政大权。刘国轩被授予“武平侯”爵位,独断军国大事;冯锡范则主持政务,封为“忠诚伯”。这个所谓的“东宁小朝廷”已经完全背离了郑成功收复台湾的初衷。 康熙皇帝敏锐意识到台湾局势的严重性。他深知刘国轩和冯锡范才是真正的掌权者,也是分裂主张的主要推手。 清廷得到的情报显示,郑氏集团内部“人人思危,多有离叛之心”。郑克塽不过是冯、刘二人手中的傀儡,真正威胁在于这两个权臣的割据企图。 清军主帅施琅对台湾局势了如指掌。他利用旧部关系搜集情报,获悉刘国轩“恃威妄杀,稍有隙缝,全家屠戮”,导致郑氏集团内部“人人思危”。这种恐怖统治使得台湾民众生活在压抑之中,也为清军的进攻创造了有利条件。 当清军决定进攻澎湖时,刘国轩将郑军主力集结于此,企图与清军决一死战。他调动近两万兵力、二百余艘战船驻守澎湖群岛,在各个岛屿修筑防御工事,形成所谓的“铁筒防御”。然而这种孤注一掷的部署恰恰暴露了他对台湾本土控制的不自信。 1683年7月,施琅率领清军水师从铜山出发,巧妙利用夏季西南风向东横渡台湾海峡。船队顺利抵达澎湖外围的八罩岛停泊。施琅派出侦察船队探查敌情,发现郑军水师主力集中在娘妈宫港口。这一情报为清军后续进攻指明了方向。 施琅并未急于发动全面进攻,而是先占据有利位置,仔细研究郑军布防。 海战爆发初期,郑军凭借防御工事和上风位置一度占据优势。清军先锋蓝理率七艘战船冲入敌阵,遭到郑军包围。激战中蓝理腹部重伤,肠子都流了出来,他简单包扎后继续倚靠桅杆指挥作战。施琅见状亲自率舰救援,结果右眼被流弹击中,鲜血浸透战袍。但他坚持指挥,最终将先锋部队救出重围。 这场前哨战让郑军见识了清军的勇猛,也暴露了郑氏集团的致命弱点——战斗意志薄弱。郑军中的精锐部队只有两千多人,其余都是被强征的壮丁,他们只希望战争早点结束。与为统一而战的清军相比,郑军士兵根本不理解为何而战。 关键转折出现在风向改变之后。当时澎湖海面风向突变,有利于清军的南风兴起。施琅立即抓住战机,将舰队分成三路发动总攻。中路56艘战船由他亲自指挥直扑娘妈宫,左右两翼各50艘战船进行包抄,还有80艘战船作为预备队。这种“五点梅花阵”战术实现了对郑军舰船的局部以多打少。 郑军舰队在清军的新战术面前迅速溃败。刘国轩虽然奋力指挥,但郑军船只状况参差不齐,许多战船缺乏维护。加上士兵斗志低落,在清军猛烈攻击下,郑军最后的海上力量土崩瓦解。部分岛屿守军尝试抵抗,但已无力回天。刘国轩见大势已去,只能选择投降。 澎湖海战的结局极具象征意义:郑氏集团的最后精锐在这场战役中全军覆没。清军击毙击伤郑军12000多人,俘虏5000余人,而自身仅阵亡300余人,伤1800多人。这样的战损比充分说明双方战斗意志的悬殊。 澎湖的失守意味着台湾门户洞开。刘国轩投降后,郑克塽和冯锡范等人已无路可走。他们曾考虑流亡吕宋,但最终放弃了这一计划。在清军大军压境的情况下,郑克塽只能选择投降。这意味着刘国轩、冯锡范的分裂图谋被彻底粉碎。 回溯这段历史,我们可以看到澎湖海战本质上是一场反对分裂、维护国家统一的战争。刘国轩和冯锡范集团在1681年通过政变掌握权力后,加速了割据倾向。他们甚至企图让台湾“仿照琉球、朝鲜例”,也就是使台湾成为中国的藩属国而非组成部分,这完全背离了郑成功收复台湾的初衷。 康熙皇帝明确指出“台湾皆闽人,不得与琉球、高丽比”,强调了台湾与大陆的不可分割性。 施琅在收复台湾后的一系列安抚措施,也体现了清廷将台湾真正纳入版图的决心。他没有对郑氏家族进行报复,反而给予适当安置。这种宽大政策有助于消除台湾军民的疑虑,促进了国家的统一和稳定。 澎湖海战的历史意义远远超出一场普通战役。它摧毁了刘国轩、冯锡范的分裂集团,确保了台湾成为中国领土不可分割的一部分。这段历史也告诉我们,任何分裂国家的图谋都不会得逞,统一始终是历史发展的必然趋势。