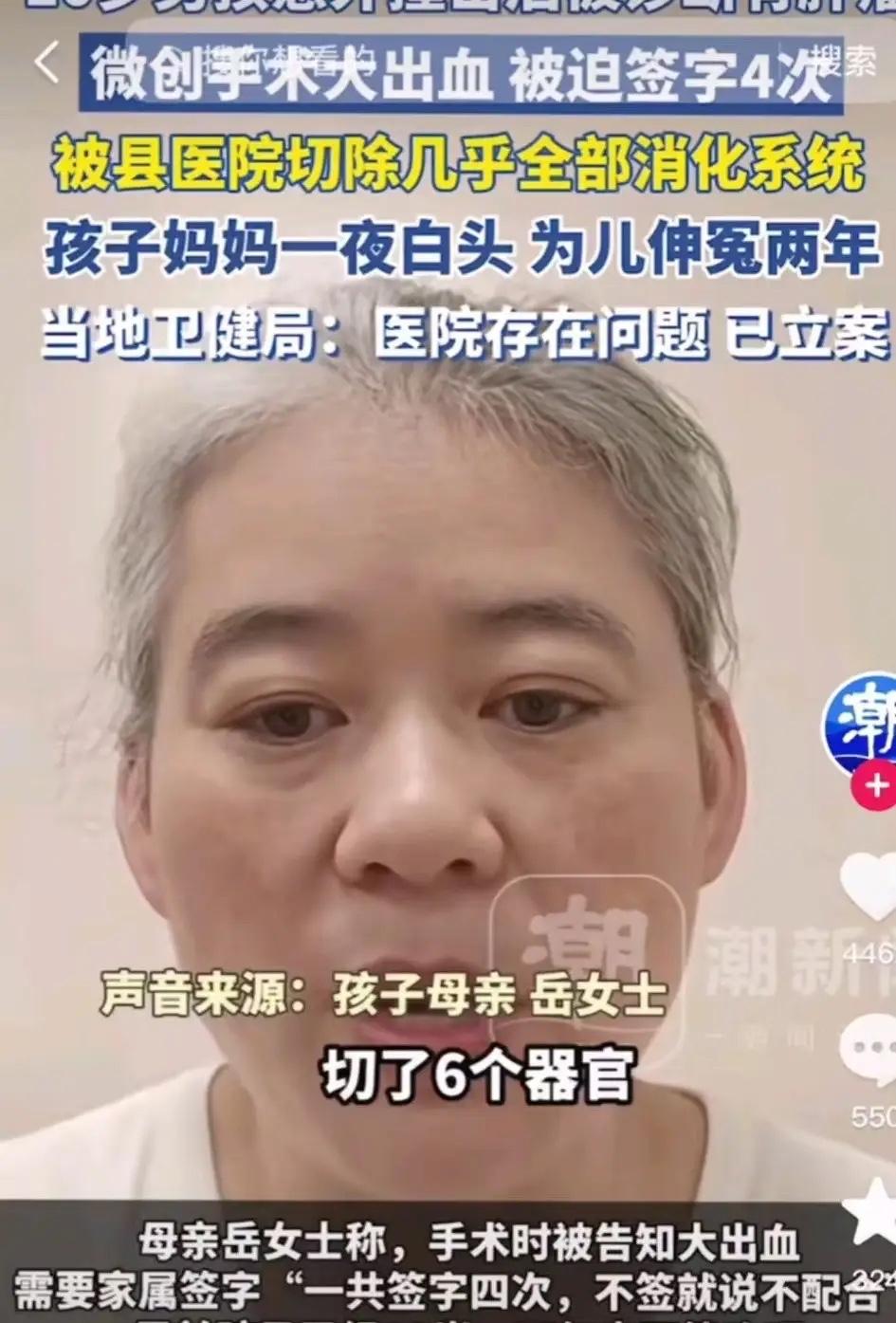

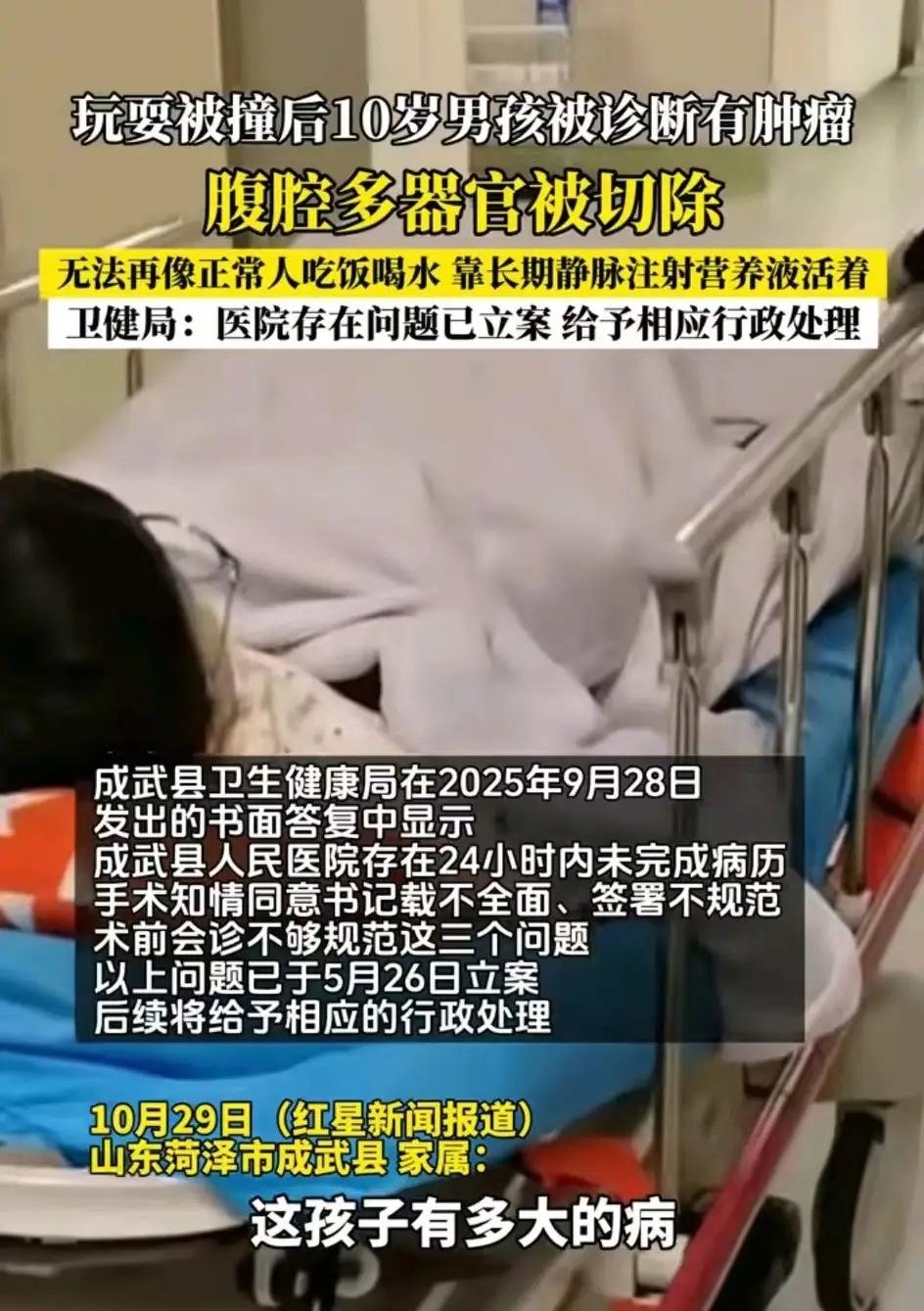

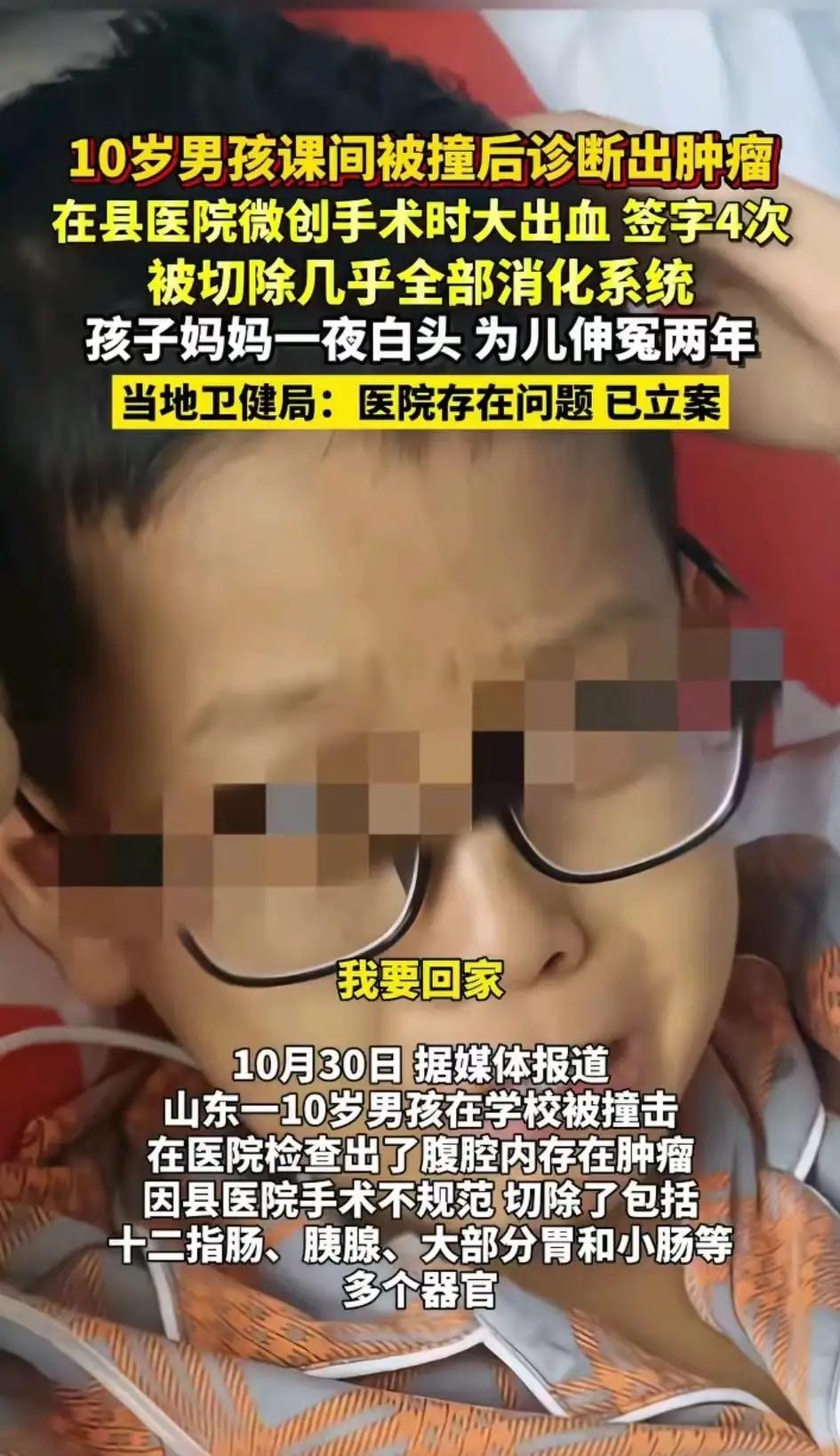

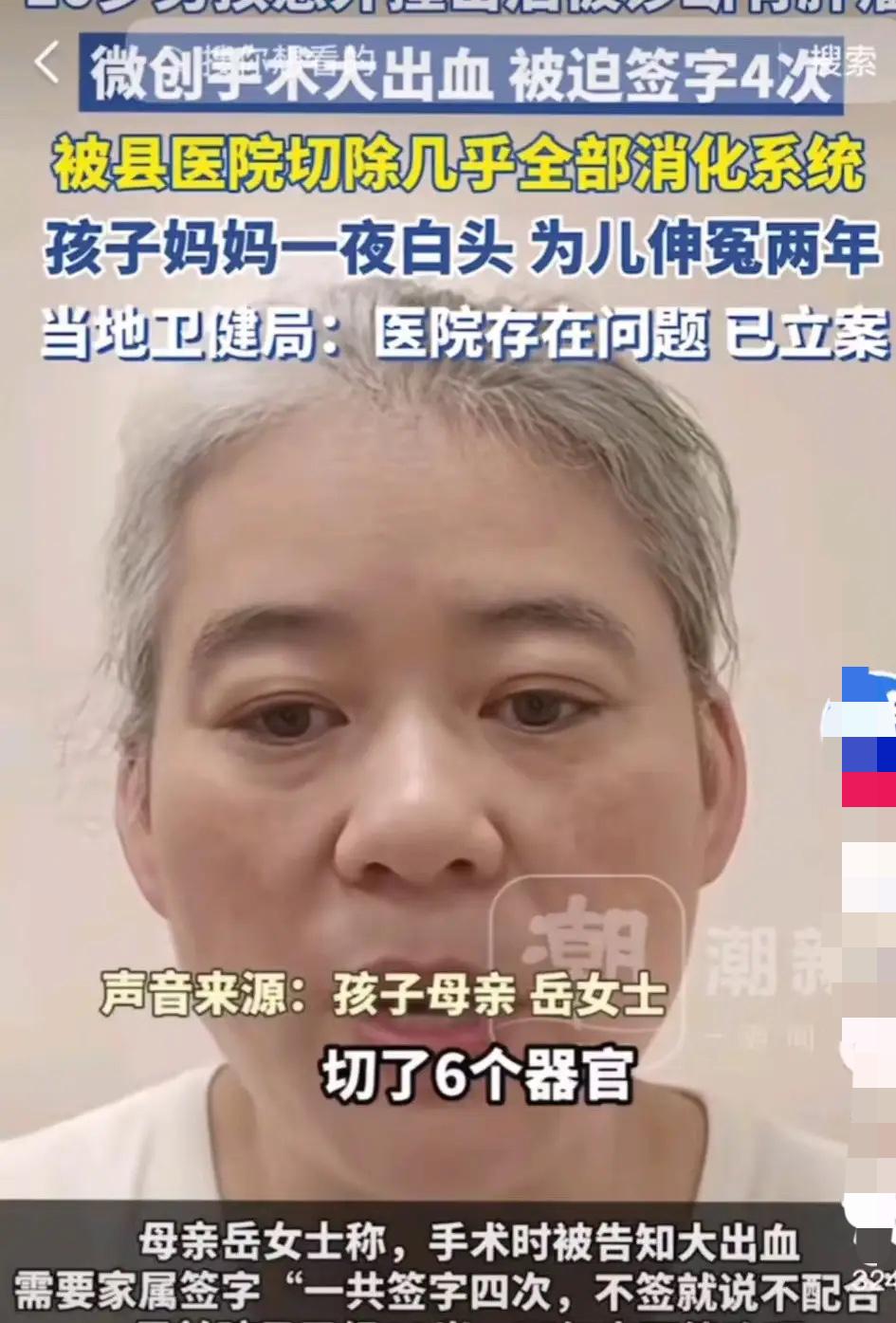

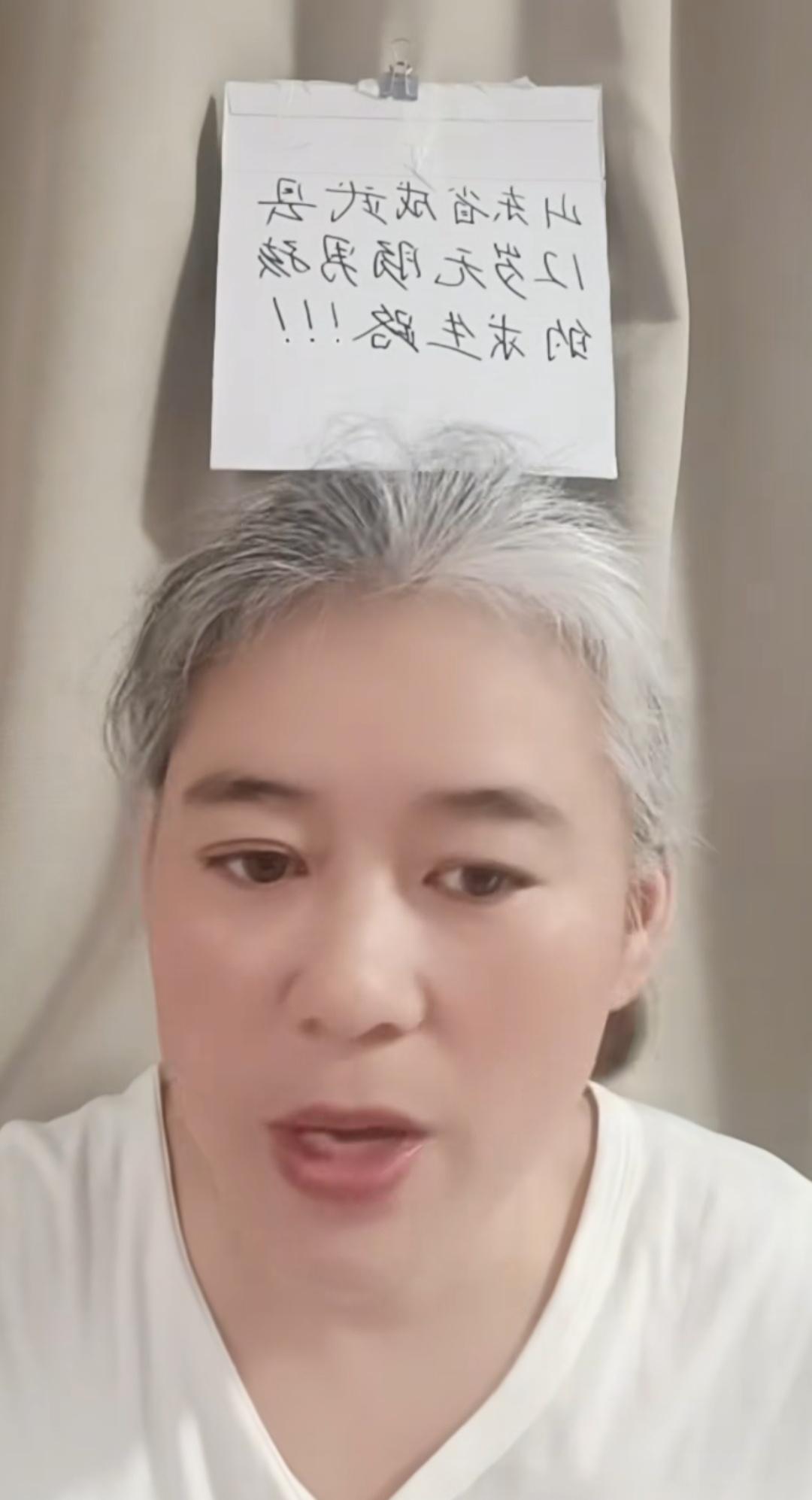

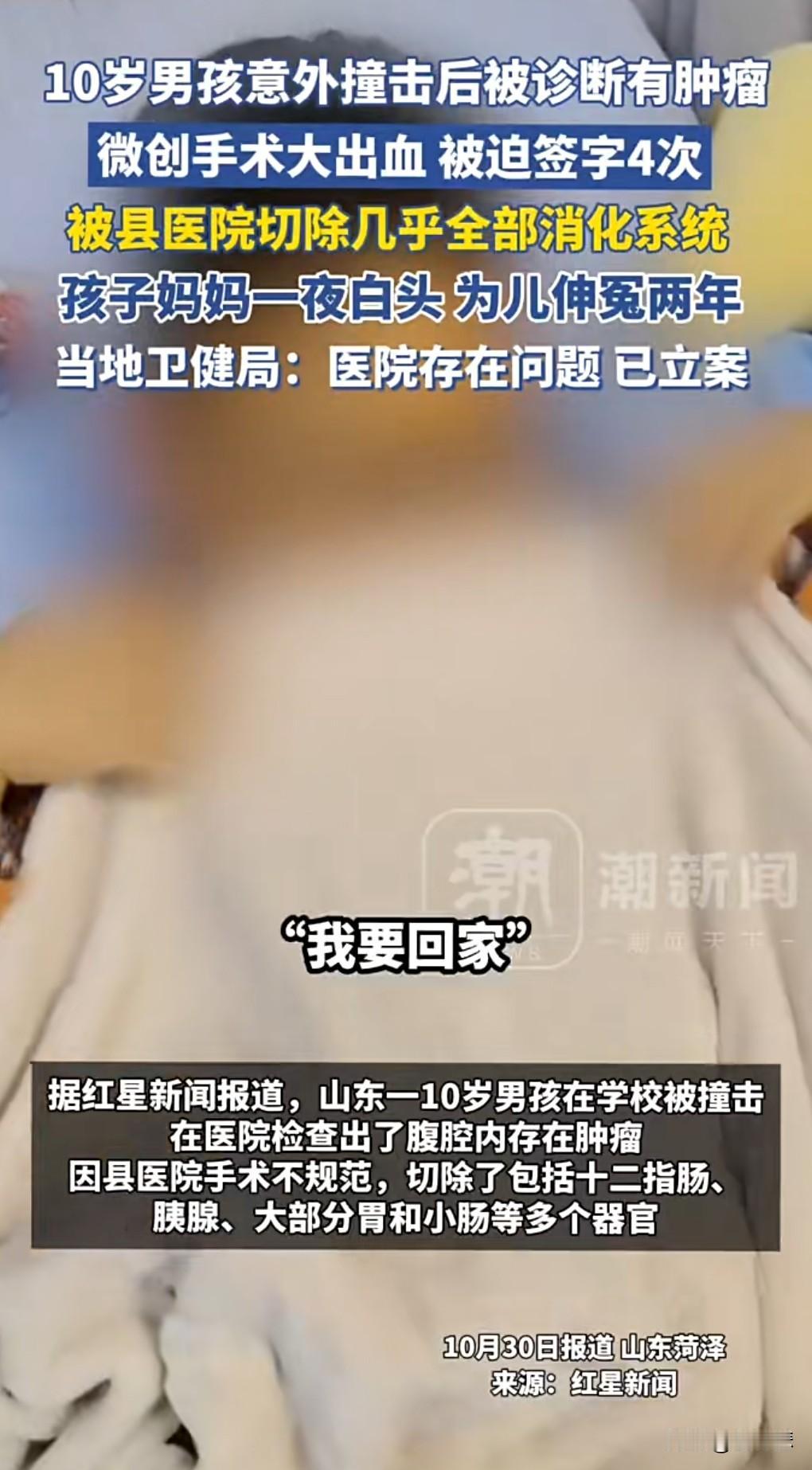

切6个器官,成武县人民医院赔偿20万,可这个还在上小学的孩子未来怎么办?! 山东一十岁男孩在学校发生意外,送到县医院一查说腹腔有肿瘤,可惜家长也没带着去省医院看看,就直接听安排了。 说是微创手术大出血,家长被迫签字四次,在县医院做了14个小时手术,切掉包括胰腺、十二指肠、大部分胃和小肠等6个器官,腹腔差不多清空,靠输营养液、挂袋生存。 家长对这个结果产生怀疑,去年年底找第三方出具鉴定,涉事医院存在过错,并于今年5月份立案调查。 两年过去了,孩子现在面黄肌瘦,孩子妈满头白发,照顾病儿的同时还要维权。 看病这种事,个人觉得最好多跑几家,别嫌麻烦也别嫌多花钱。同样的片子,不同医院的大夫,甚至同一个医院的大夫处理方式都能是不同的。 谁能想到,一个十岁孩子在学校的普通意外,会被县医院诊断成“腹腔肿瘤”?更没人料到,一场承诺的“微创手术”,最后会变成14个小时的马拉松手术,连切6个重要器官——这哪里是治病,简直是把孩子的腹腔“掏空”了。孩子妈后来回忆,当时听到“肿瘤”两个字就慌了神,县医院的医生说“得赶紧手术,晚了就扩散了”,她和孩子爸文化不高,一辈子没跟大医院打过交道,只觉得医生说的就是“救命的话”,压根没敢想“要不要去省医院再看看”。现在想起来,那时候要是多问一句“这病省医院是不是更擅长”,或者哪怕给在外地打工的亲戚打个电话商量下,孩子也不至于落到这步田地。 现在孩子每天的生活,全围着三根管子转:一根从鼻孔插进胃里输营养液,一根贴在肚子上排腹腔废液,还有一根备用管以防万一。孩子妈说,每天给孩子换营养液袋子时,都得小心翼翼的,生怕碰疼孩子的伤口——那道从胸口延伸到肚脐的疤痕,像一条狰狞的虫子,时刻提醒着那场手术。孩子以前最爱吃红烧肉,现在连一口粥都咽不下去,一吃就吐,只能靠营养液维持生命,体重从原来的70多斤掉到了40多斤,脸蜡黄蜡黄的,连说话都没力气。别的孩子背着书包上学时,他只能躺在家里的小床上,翻着以前的课本发呆,偶尔问妈妈“我什么时候能去学校跟小明玩”,每次听到这话,孩子妈都得躲到厨房偷偷抹眼泪。 维权的路,比照顾孩子还难。去年年底,夫妻俩带着孩子的病历、手术记录,跑了三趟济南的第三方鉴定机构,光是整理材料就熬了好几个通宵。鉴定结果出来那天,孩子妈拿着报告手都在抖,上面写着“涉事医院术前诊断不明确,未充分告知替代治疗方案,手术操作存在过错”,那一刻,她才敢确定,孩子的罪不是白受的。今年5月立案后,他们又一次次往法院、卫健委跑,每次都要抱着厚厚的材料,有时候排队等一上午,就只能跟工作人员说上几句话。孩子妈才30多岁,这两年愁得头发全白了,掉发掉得厉害,每次梳头都能抓下一把,她总说“我不能倒下,我倒下了,孩子就没人管了”。 20万的赔偿,听起来是笔不小的数,可跟孩子的未来比,连零头都不够。孩子以后还要定期复查、换管子,可能一辈子都离不开营养液,这些费用加起来是个无底洞;更别说孩子心里的创伤,他才十岁,却要一辈子带着身上的管子,看着别的孩子奔跑打闹,自己连出门都要小心翼翼托着输液袋——这份痛苦,多少钱都补不回来。有人说家长当初“太轻信县医院”,可换做任何一个普通家庭,在“孩子有肿瘤、得赶紧手术”的紧急情况下,又有多少人能保持冷静,想到“跨市去省医院”?大多数人都是像这对夫妻一样,把医生当成最后的希望,却没料到希望会变成另一场灾难。 其实看病这件事,真的不能怕麻烦。尤其是涉及到孩子、涉及到手术,多跑一家医院,多找一个医生看片子,可能就是两种完全不同的结果。县医院或许有它的优势,但在复杂病症上,省医院的设备、医生经验确实更足,这不是否定县医院,而是对生命负责。更重要的是,医院必须尽到“充分告知”的义务,不能用“赶紧手术”“晚了就来不及”来吓唬家长,得把病情、治疗方案、风险、替代方案都讲清楚,让家长在知情的情况下做选择,而不是像这次一样,让家长在慌乱中“被迫签字”。 现在案子还在调查中,不知道这对夫妻最后能不能得到应有的公道,也不知道孩子能不能有机会减少一点痛苦。但这个事给所有家长都提了个醒:孩子的健康容不得半点侥幸,看病时多一分谨慎,多一分坚持,可能就能避免一场无法挽回的悲剧。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表