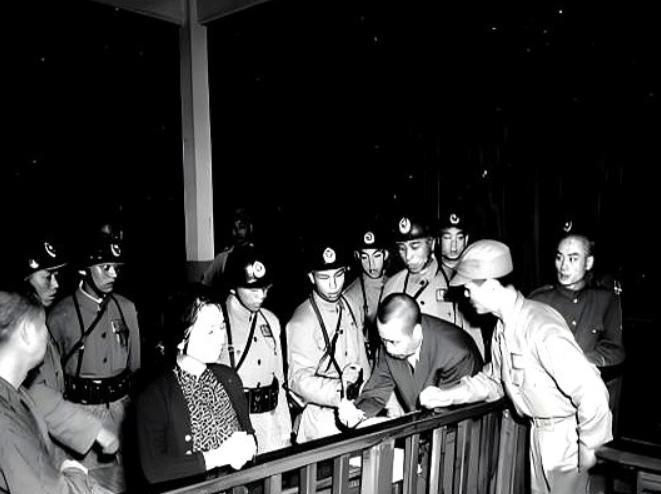

蒋介石败退台湾直到死,最不能瞑目的一个疙瘩,就是不该杀掉吴石。他一直不明白,一手提拔的参谋次长会通共?蒋介石是总司令,参谋次长是掌管军事部署和指挥作战的直接指挥官。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 吴石的出身不显,却凭真本事爬上来的,保定军校出身,打仗眼光准得吓人。抗战时他靠几张手绘地图预测日军动向,硬是让几个前线部队躲过埋伏,蒋介石当时眼前一亮,说这人能用。 后来内战打到紧要关头,吴石成了参谋次长,手里管着部署、调令、后勤,是国民党军队的“大脑”,蒋介石对他信任到什么地步?几次大战的命令都要他先看一眼才放心签字。 可这份信任,到了台北的那个春天,变成了怀疑,几份来历不明的密电,几句捕风捉影的汇报,就成了判人的理由,蒋介石脑子里那根弦崩得太紧,哪怕风吹草动,也被他当作“通共”的信号。 真正可怕的不是杀了吴石,而是那之后的沉默,从那天起,台北的会议桌上,没人再敢直视上峰。 参谋部的图纸堆积在抽屉里,谁都不想签字,哪怕是调动一个营的兵力,也要层层请示,写十几份报告,最后连是谁批准的都搞不清楚。 有人说那时候的国民党像得了“怕病”——怕说话,怕担责,怕被怀疑,吴石那一死,等于是告诉所有人:功劳没用,信任也靠不住,聪明人该学会闭嘴了。 蒋介石当然察觉了不对,他夜里常常睡不着,拿着当年任命吴石的文件看半天,指尖摸着那几个烫金的大字,心里翻江倒海。 他不是不后悔,只是拉不下脸承认错,别人跟他说要整肃军纪,他也点头,可真到执行的时候,所有人都在场面上装个样子。 会议开得越来越多,文件写得越来越长,但实事越来越少,到后来,蒋介石拍着桌子骂人,骂到声音嘶哑,也没人敢抬头,整栋政府大楼里,回荡的只有他自己的回声。 这种“散沙”状态,比战场上的败仗更要命,军队没了主心骨,士兵打仗不敢冲,军官不敢下命令。 政府机关的节奏也慢得像乌龟,一份民生政策能拖几个月,时间久了,老百姓只记得官僚拖沓、贪腐横行,却忘了国民党当年也有拼命的人。 蒋经国接手时,这种坏毛病早就成了习惯,上头喊改革,下头应付;说整顿,大家点头如捣蒜,转身又该摸鱼摸鱼,整个体系像漏气的气球,鼓不起来了。 民进党就是在这种时候钻了空子,他们打着“清廉改革”的旗号,一口咬定国民党腐败、无能,岛内不少人信了,毕竟国民党自己都懒得辩解。 几十年的恐惧、内耗、守旧,早把一个党从里到外掏空了,蒋介石的那一枪,不仅打死了吴石,也打碎了官员心里的勇气和信任,那之后再也没人敢站出来说真话,更没人敢拍胸口承担责任。 到了晚年,蒋介石坐在灯下,翻看当年的作战报告。那一页页纸上全是吴石的笔迹,字迹工整得像刻出来的,他叹气,指头轻轻划过墨迹,嘴里喃喃几句,谁也听不清。 那晚他让人撤了警卫,一个人坐到天亮,没人知道他在想什么,也没人敢问。只是后来有人说,他在那之后再也没提过“反攻大陆”。 历史总喜欢让人自己偿果,吴石死后十几年,国民党从内部一点点坍塌,靠惯性维持着权力的外壳。 外部的敌人并没有打垮它,是它自己先塌了根。信任没了,制度再严密也没用;人心散了,再多的军令也成了废纸。 蒋介石当年的那一枪,响在台北,却震碎了整个政权的未来。他杀掉的不是“叛徒”,而是唯一能让国民党重振的希望,从此以后,国民党不再需要敌人,因为最大的敌人,就藏在他们自己的猜忌里。 对此,大家有什么看法呢?