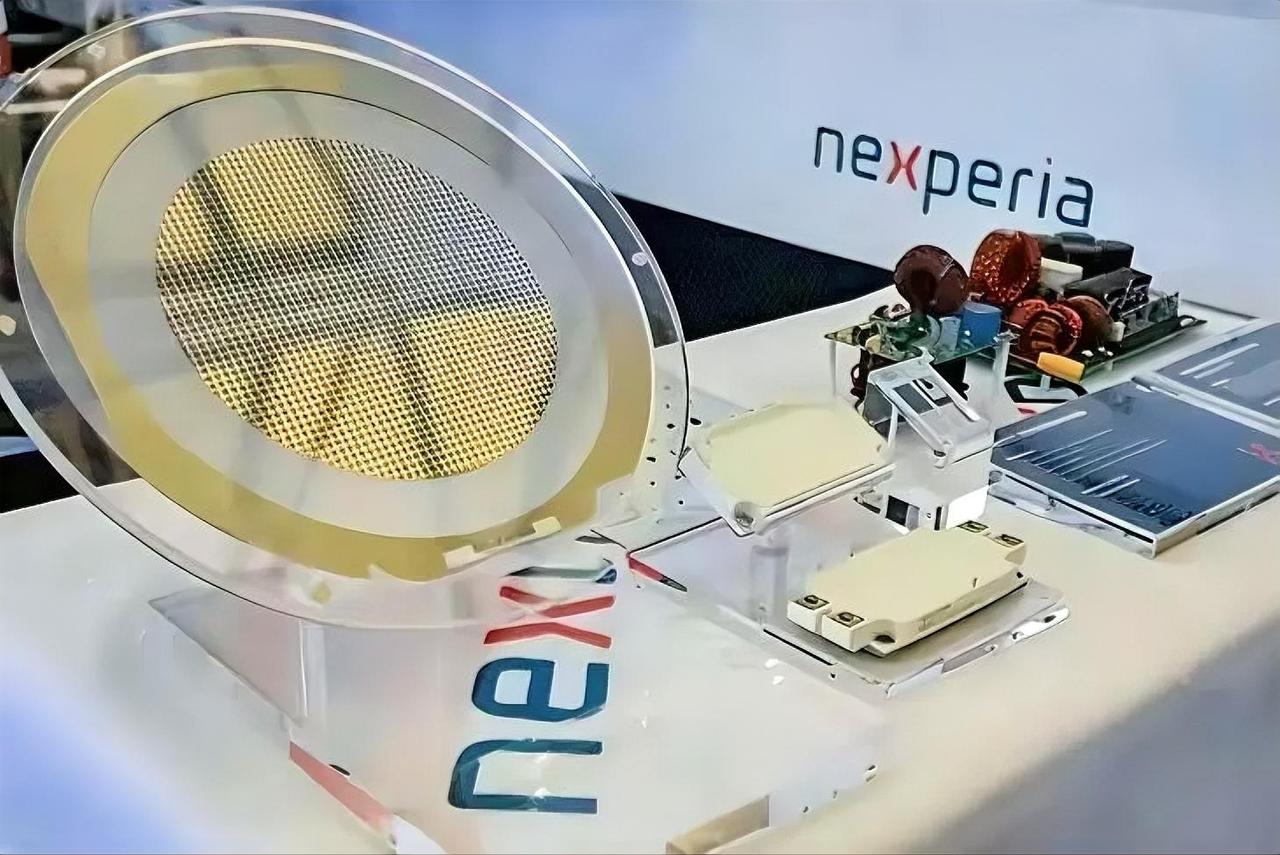

就在刚刚 德国突然宣布了 德国经济部长凯瑟琳娜·赖歇日前在接受媒体采访时,指责某些东方大国的反制措施,迫使荷兰强制接管安世半导体,从而导致德国汽车供应链断裂。 德国经济部长这番言论,仿佛忘了这场供应链危机的真正起点在哪里。荷兰政府动用冷战时期的《物资供应法》,在9月30日强行接管了中资收购的安世半导体,冻结其全球资产,罢免中方管理层。这记重拳先挥向了全球芯片供应链。 安世半导体可不是普通企业,它生产的芯片虽然基础,却是汽车电子系统的关键部件,全球40%的车规级芯片市场掌握在它手中。更关键的是,约70%的安世芯片需要在中国完成封装测试才能流向全球市场。 面对接管,中国商务部在10月4日实施了出口管制,这是对资产被强行接管的正当回应。安世中国分公司随后宣布独立运营,拒绝承认荷兰总部的人事调动,国内业务改用人民币结算,供应链也切换至本土企业。 德国车企的生产线因此率先感受到了疼痛。大众汽车在沃尔夫斯堡的工厂已经停产,每天损失高达1亿欧元;宝马、奔驰同样未能幸免。“我们曾尝试从其他供应商采购,但性能和成本根本无法与中国芯片相比。” 大众供应链负责人的坦言,道出了德国汽车业对中国芯片深度依赖的真相。 这场危机撕开了一个残酷的现实:德国汽车芯片的自给率已不足5%,而中国芯片凭借能效高15%、价格低30%的优势,早已从“备选”变成了“不可替代”。当政客们热衷于地缘政治博弈时,生产线上的工人们正为明天的生计发愁。 把责任完全推给中国的反制措施,就像责怪医生诊断出疾病却无视病因本身。 荷兰政府接管安世的理由,是担忧前CEO将生产转移至中国并在欧洲裁员。讽刺的是,1990年代,安世半导体曾濒临破产,正是中资闻泰科技的340亿元收购让其重获新生。 德国部长为荷兰的“明智决定”叫好时,似乎忽略了德国车企库存仅能维持10-20天的严峻现实。这种背离商业逻辑的政治操作,最终让欧洲车企付出了沉重代价。 全球化不是任人打扮的玩偶,它遵循着最基本的商业规律——相互依存,互利共赢。当政治试图强行改变经济规律,整条产业链都会发出痛苦的呻吟。 芯片虽小,却是试金石,测试着各国在全球化时代的智慧。是继续相互依存,还是走向割裂?德国汽车生产线的停滞已经给出了无声的警告。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

评论列表