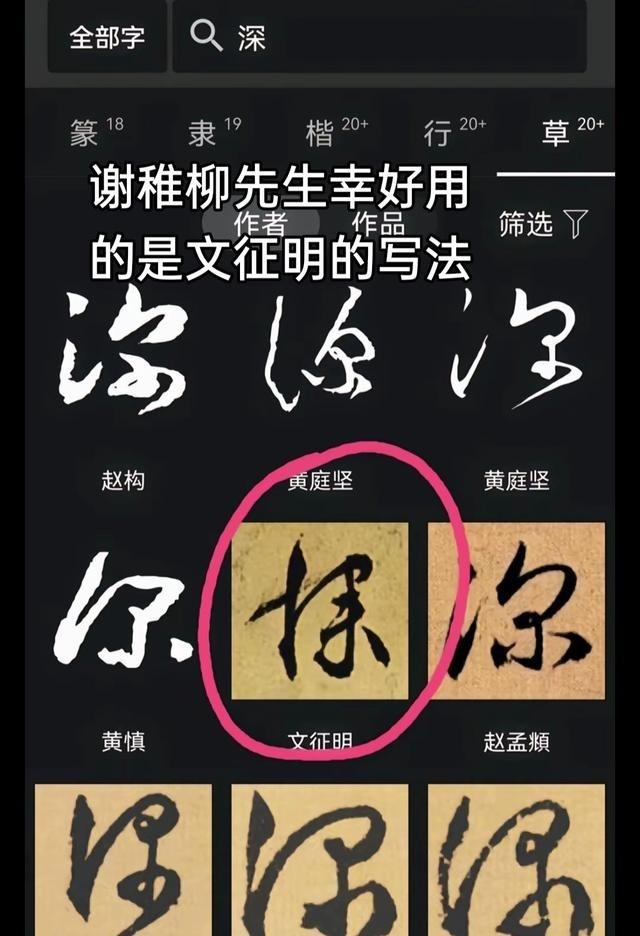

是履薄临深,还是履薄临探,有点文化修养的人都明白。你说这事儿闹得,明明就是个手误偏要扯出八百个典故来撑场面。前两天刷短视频看到有人讨论书法家签名的事儿,有个博主拿着明代文徵明的字帖较真儿半天,非说落款笔顺有问题其实人家那是特有的连笔习惯嘛! 咱就拿谢老这幅字说道说道。要是真照某些网友说的换成宋徽宗那种写法,怕是要被做成做成表情包配上“临你个头”的字幕了。去年故宫文创部开发AR书法课的时候,特意请教过中央美院的老教授,人家说得挺实在:“历代书家的家的变体写法少说有二十多种,哪能拿现代规范去套古人?” 说到认错这事儿,忽然想起前阵子某博物馆展出的清代状元卷。有个小朋友当场指出卷面上“已”“己”不分,讲解员特别痛快就承认了:“确实古人写字时常混用这两个字”。现场观众反而觉得特别接地气,后来还专门开了期“古代异体字体字鉴赏”讲座。 其实现在各大美院都在做书法数字化项目,北大方正字库收录的历代名家变体字都快过万了。上海图书馆去年开放的古籍数据库里,光《兰亭序》不同拓本的“之”字写法就能找出三十多种。有时候所谓的“错误”,说不定正是某个流派的特色笔法呢! 你看那些真正有底蕴的收藏家,碰到疑点时从来都是乐呵呵地探讨。西泠印社春季拍卖会上见过个趣事儿:两位老先生为枚印章的篆法争法争得面红耳赤,查完《金石大字典》发现两人都说对了一半,当场相约去吃西湖醋鱼了。 倒是某些半桶水最喜欢摆谱,把抖音上学来的三两招当成金科玉律。真要较真起来,王羲之《兰亭集序》里还有涂改墨团呢,颜真卿《祭侄文稿》满篇狂草更是情绪宣泄难道要说这些传世名世名作都不合规? 记得启功先生当年给学生示范时总爱说:“笔墨这东西,既要讲究法度,也得留存真性情。”现在某些人倒好倒好,自己临帖时连中锋都握不稳,对着名家的真迹反倒指点江山起来了。 前阵子国博的专家专家在直播里说过特别在理的话:“鉴定书画要看气韵流转,不是揪着某个笔画当放大镜侦探。”这话放在当下各种网络骂战里也挺应景的,您说是不是?