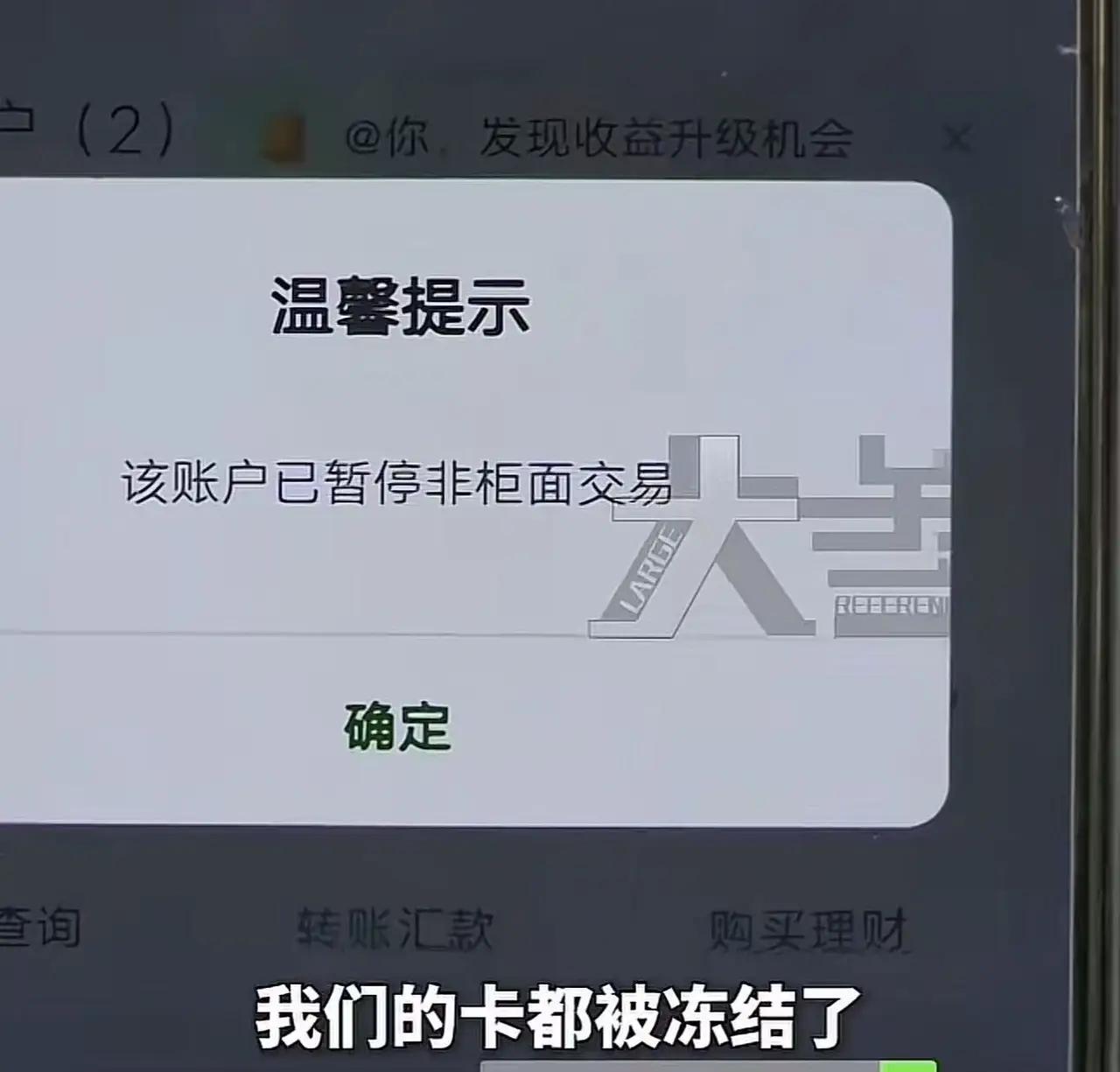

这确实是一起令人非常痛心和无奈的案件,它触及了当前电信网络诈骗犯罪背景下,普通民众在正常经营活动中面临的巨大风险和困境。我们来深入分析一下这个事件中的几个核心问题。 案件核心问题梳理 1. 受害者是谁? 卖方,即卖粮食的母子俩。他们遭受了双重损失:货物(100多吨小麦)不知所踪,货款(28万元)被警方依法冻结。 2. 加害者是谁? 假冒的“买家”。这很可能是一个专业的诈骗团伙,他们使用诈骗来的赃款,以“购物”的形式进行“洗钱”和“销赃”(在这里是套取实物商品)。 3. 警方的角色与困境: · 为何冻结账户? 警方接到电信诈骗受害者的报案,根据资金流向追踪到了母子俩的银行账户。根据中国相关法律法规,对于涉嫌诈骗等犯罪的资金,公安机关有权依法进行紧急止付、冻结,以挽回受害人的损失。警方的做法是在履行法定职责,他们的目标是追回原始诈骗案件中被骗走的资金。 · 为何“小麦不知去向”? 诈骗分子的目的就是快速将骗来的钱“洗白”成实物并转移。他们很可能组织了专业的运输队伍,在支付(赃款)成功后,立即将粮食运走并迅速倒卖,整个过程计划周密、行动迅速,导致警方难以追查。 网友质疑的焦点:“正常商业来往,为何冻结我的钱?” 网友的质疑直指本案的核心矛盾,也反映了当前“资金链反诈”工作中对善意第三方保护不足的问题。 从法律和反诈实践角度看: 1. 追赃挽损的优先性: 在电信诈骗案件中,资金流转速度极快,公安机关的首要任务是“与时间赛跑”,尽可能截留被骗资金。因此,一旦确认某笔资金是涉诈赃款,无论它流向了哪里,警方都有责任和义务立即冻结。从这个角度看,冻结是合法且必要的。 2. “善意取得”认定的复杂性: 母子俩确实是在不知情的情况下,通过正常的商业活动获得了货款。在法律上,这涉及到“善意取得”制度。即,如果受让人(母子俩)在取得财产时是善意的、支付了合理对价并且财产已经交付,那么他们可以取得该财产的所有权。 · 但问题在于: 诈骗犯罪中的赃款赃物,通常不适用或严格限制适用“善意取得”。因为如果允许,诈骗分子就可以轻易地通过和善意第三方的交易将赃物“洗白”,使得追赃工作无法进行。 · 实践中: 警方会进行调查,确认收款方是否确实属于“善意第三方”。如果证实母子俩与诈骗团伙毫无关联,确属被欺骗,警方在完成调查程序后,理论上应当解除对他们账户的冻结。但这个过程可能非常漫长,且被冻结的资金最终很可能仍要退还给原始诈骗受害人。 从商户和普通民众的角度看: 网友的质疑非常有道理:一个普通的商户,在交易时怎么可能去调查付款方的资金是否合法? 这既没有权限,也没有技术手段。要求每个卖家都成为金融风控专家,是不现实的。这就将诈骗风险和社会成本,不公平地转嫁给了守法的经营者。 事件本质与深层矛盾 这起事件并非简单的商业纠纷,而是 “电信诈骗”和“洗钱”犯罪链条的末端表现。母子俩不幸成为了这个犯罪链条中的“洗钱工具”。诈骗分子用A骗来的钱,支付给B(母子俩),拿走了实物商品,从而完成了赃款到实物的“洗白”。最终,A(原始诈骗受害人)损失了钱,B(母子俩)损失了货,而骗子逍遥法外。 给经营者的警示与建议 此类案件频发,给所有经营者,尤其是涉及大宗商品交易的商户敲响了警钟: 1. 警惕大额交易中的“陌生买家”:对于突然出现、不还价、交易爽快且要求快速发货的新客户,要提高警惕。 2. 核实付款人信息:尽量要求对公转账,或者核对付款方账户与签约方信息是否一致。如果对方使用个人账户向你的对公账户支付大额款项,需要多问一个为什么。 3. 延迟发货,确认资金到账安全:在可能的情况下,尤其是对于初次交易的客户,可以约定货款到账后(并经过一定的清算确认期,如24小时)再发货。虽然这会影响效率,但能规避巨大风险。 4. 采用更安全的结算方式:例如银行承兑汇票等,虽然手续繁琐,但安全性更高。 5. 保留所有交易证据:包括合同、沟通记录、身份信息、运输单据等,一旦出现问题,能迅速向警方证明自己是“善意第三方”。 总结 这起事件是一个典型的“三输”局面(除了骗子): · 母子俩:辛苦种出的粮食被骗走,账户被冻结,陷入经济和精神的双重打击。 · 原始诈骗受害人:被骗的钱虽然被追踪到,但已被转换成难以追回的小麦,挽回损失困难重重。 · 社会信任:正常商业活动的信任基础受到侵蚀。 解决这一问题,需要法律在执行层面更加精细化,在打击犯罪和保护善意第三方之间找到更好的平衡点,同时也需要社会各界,特别是银行、支付机构、电商平台等,提供更有效的风险提示和防范工具,避免让守法的经营者独自承担犯罪的恶果。网络陷阱诈骗 诈骗感悟