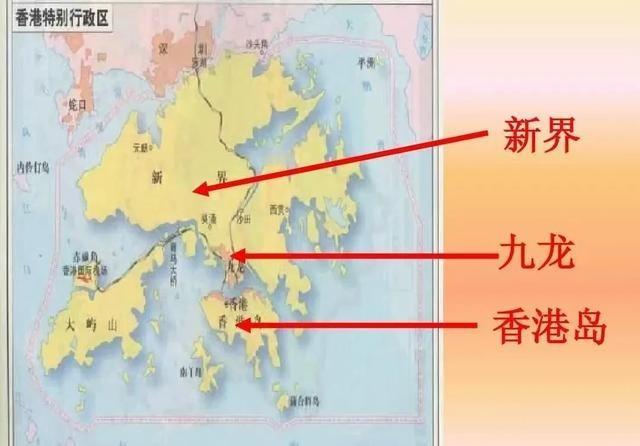

香港不是说寸土寸金吗,可为什么新界一直没被大规模开发呢?原因其实很简单,地方势力太强,连香港政府都管不住。网友们表示,大陆派几个城管过去就能解决了。 香港土地供应长期紧张,居民住房负担沉重,但新界这片广袤区域却开发缓慢。新界面积达950平方公里,相当于香港总面积的92%,却多为低密度农地和未利用土地。政府多次强调土地短缺,推动填海和棕地开发,却鲜少触及新界核心地块。说白了,新界不是没地,而是这些地被层层权益裹挟,动弹不得。地产价格居高不下,普通市民望楼兴叹,而大片土地闲置,成了市场失衡的顽疾。这种矛盾直指制度设计上的漏洞,让公共需求屈从于少数群体利益。 新界土地问题的根源可追溯到1898年的租借条约。当时英国通过《展拓香港界址专条》租借新界99年,为巩固殖民地门户。为安抚当地原居民,港英政府逐步承认清代遗留的村落土地习俗,包括宗族管理模式。进入1970年代,社会动荡加剧,政府推出小型屋宇政策,允许年满18岁的原居民男性一生一次在村内兴建三层高房屋,每户占地700平方英尺。这本是为原居民提供自住便利,融入城市化进程,却意外演变为世代传承的丁权。政策实施后,原居民通过族谱记录权益,政府虽设转让限制,但实际执行宽松,导致权利商品化。 丁权成为新界开发的最大绊脚石。成年男性可将建屋资格转售给开发商,俗称“套丁”,后者借此在乡村地块上兴建低密度豪宅。这种做法虽获批,但往往破坏乡郊聚居原貌,增加周边交通和社区负担。乡议局作为原居民代表机构,成立于1899年,负责协调村务和政策游说。他们多次向政府施压,维护丁权完整性,推动豁免差饷等优惠。结果,每当政府拟征用村地,乡议局便组织反对,引发公众咨询和司法复核。2006年和2007年,政府同意将禁止丁权转让条款纳入土地契约,但这仅是表面约束,实际转让仍层出不穷。地方势力借此筑起高墙,政府推进项目时总需高额补偿,公共利益屡屡让步。 地产商的囤地行为进一步加剧了土地闲置。上世纪中叶起,大型开发商低价收购新界农地,总量达1700公顷左右,却长期不动声色。这些土地不开发,就等于卡住供应阀门,维持房价高位。开发商深谙此道,通过公私营合作模式,将私人农地与公共项目捆绑。政府投资基建,开发商则获低价补地价,优先建私宅。举例来说,土地供应专责小组曾建议利用1000公顷私人农地,但实际操作中,补偿机制偏向商界,公共房屋比例被稀释。这种捆绑看似共赢,实则让资本攫取最大红利。政府虽有闲置税提案,却因法律程序繁琐,难以及时落地。商界影响力渗透立法会和规划委员会,项目审批往往拖延数年。 新界东北发展计划是典型案例,暴露了地方势力与资本的合力阻击。该计划覆盖787公顷土地,包括古洞北、粉岭北和坪輋打鼓岭,旨在兴建5.4万个住宅单位,缓解住房压力。2007年提出后,立即遭遇反对,原居民担忧家园拆迁和生态破坏,指责计划惠及早年购地开发商。2014年立法会审议拨款时,抗议浪潮涌起,示威者冲击会议现场,导致21人被捕。乡议局代表列举历史权益,发起司法复核,高院多次发出暂缓令。工程一拖再拖,成本从原估算翻倍,公众咨询会频频中断。类似横洲计划也因棕地开发争议搁置,34公顷地块本可建1.7万个公屋单位,却因村民阻挠转为争议焦点。计划修订虽引入“原址换地”机制,允许业权人换取等值土地,但执行中仍卡在补偿谈判上。 这些问题累积,导致香港土地政策陷入困局。丁权延续至今,制造社会不公,原居民后裔获特权,而轮候公屋市民苦等数年。地产商囤地无成本,政府转向填海,耗资巨大却面临环保诉讼。新界东北计划推进至2025年,仍未达预期进度,北部都会区基建虽加速,但整体供应缺口扩大。中央多次促请解决房屋难题,强调大胆征收囤积农地,但特区政府顾虑商绅反弹,行动迟缓。这种局面不只关乎土地,更是公平与效率的考验。改革需从废止过时丁权入手,引入闲置税机制,打破地方与资本的联盟。只有果断出手,新界才能从闲置转为活力源泉。