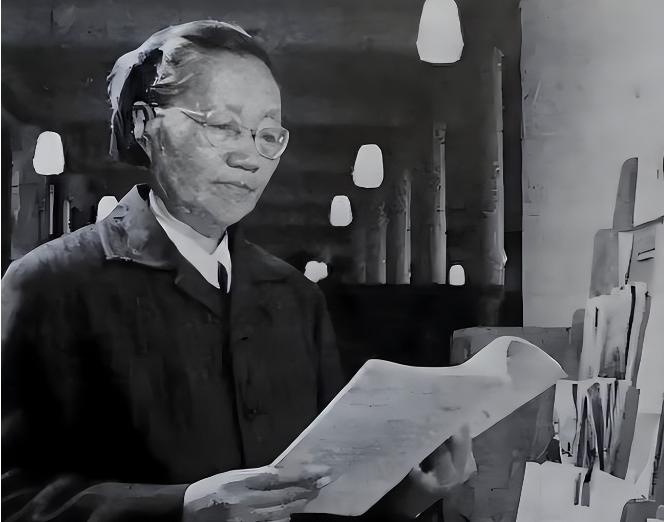

[微风]与杨振宁合影的绝密女人,是美国重大误判下最后悔放走的中国天才。 照片中,在获诺贝尔物理学奖的杨振宁侧身站立,目光坚毅的东方女性,正是在气体输运理论领域已写下传奇的王承书。 彼时,她与乌伦贝克教授共同创立的“WCU方程”已成为国际核物理研究的基础工具,美国能源部正试图将她纳入氢弹研发的核心团队。 一张老照片,定格了一个瞬间,也藏下了一个时代的秘密。照片里,杨振宁先生风华正茂,而站在他身旁的那位女性,眼神里透着一股不容忽视的坚定与沉静。 她是谁?在很长一段时间里,这个问题对许多人来说都是一个谜。她就是王承书,一个名字听起来有些陌生,却在世界物理学史上刻下过深深印记,并最终在中国核事业的丰碑上,成为了一个无名英雄的代名词。她的故事,远比任何谍战片都更惊心动魄。 要理解王承书的分量,得先说说那个“WCU方程”。在物理学界,能用自己的名字命名一个方程,是至高无上的荣誉,相当于在科学的星辰大海里,拥有了一颗以自己名字命名的恒星。 这个由王承书和她的导师、电子自旋发现者之一的乌伦贝克教授共同创立的方程,解决了稀薄气体动力学领域一个长期悬而未决的难题。 它就像一把万能钥匙,打开了理解气体在极端状态下如何运动的大门,从航空航天到核物理,无数尖端领域都受益于此。可以说,在当时的美国物理学界,王承书就是一颗正在冉冉升起的超级新星,前途不可限量。 美国方面当然看出了她的价值。那是在冷战最紧张的年代,氢弹的研发是美苏竞赛的焦点,每一个顶尖的物理学家都是国宝级的战略资源。当王承书在气体输运理论上的突破展现出巨大潜力时,美国能源部向她抛出了橄榄枝,希望她能加入氢弹理论研究的核心团队。 那意味着什么?意味着最前沿的课题,最充足的经费,最顶级的科研环境,以及足以改变世界格局的参与感。对任何一个科学家而言,这都是无法抗拒的诱惑。 然而,就在所有人都以为她会沿着这条康庄大道继续走下去时,王承书做出了一个让所有人,尤其是美国方面,大跌眼镜的决定。 她要回中国。这个消息在当时引起了不小的震动。她的同事、朋友都无法理解,一个在美国已经取得如此成就的科学家,为什么要回到那个一穷二白、百废待兴的故土? 他们不知道,在王承书的心里,一直有一个声音在呼唤。那是一种深植于血脉的归属感,一种“国家需要我”的使命感。 她曾对自己的学生说,我虽然身在异国,但我的根在中国。我要把我的所学,带回到最需要它的地方去。这种选择,在今天看来或许有些理想化,但在那个年代,却是那一代知识分子最真挚、最纯粹的信念。 美国人的“重大误判”就在这里。他们可以算出王承书智商有多高,科研能力有多强,却算不出她内心那份对祖国的赤诚有多重。他们以为用优渥的待遇和科研前景就能留住任何人才,却低估了家国情怀这股无形却无比强大的力量。 他们或许也曾试图阻拦,但最终,王承书和她的丈夫,同样是著名物理学家的张文裕,还是想方设法冲破了重重阻碍,踏上了回国的轮船。他们带回去的,不仅仅是几箱书籍和个人行李,更是中国核事业最急需的火种。 回到中国的王承书,仿佛从世界上“蒸发”了。她不再发表论文,不再参加国际学术会议,甚至从亲友的视线中消失了。她去了哪里?在做什么?没有人知道。 这个曾经的国际物理学界明星,选择将自己彻底隐入时代的尘埃里。直到多年后,中国第一颗原子弹爆炸成功,第一颗氢弹试验成功,人们才逐渐拼凑出她失踪的那些年里,究竟在干着怎样一番惊天动地的大事业。 她被委以的重任,是铀同位素分离——制造原子弹最核心、最艰难的一步。这就像是在一堆一模一样的沙子里,把其中一种特定的沙子一颗颗挑出来,其难度可想而知。 当时的中国,技术落后,设备简陋,甚至连像样的计算机都没有。王承书带领的团队,就是在这种几乎不可能的条件下,用算盘和手摇计算机,进行了无数次的复杂计算。 她把自己在美国学到的最前沿的理论,与中国艰苦卓绝的实践相结合,解决了一个又一个关键的技术瓶颈。她不是在实验室里做做实验,而是住在了工厂,和工人们一起倒班,一起解决实际问题。她从一个理论物理学家,硬生生把自己逼成了一个懂理论、懂计算、懂工程的全能专家。 当罗布泊上空的蘑菇云升起,震惊世界的时候,很少有人知道,这朵云的背后,站着一位名叫王承书的女性。她用自己的隐姓埋名,换来了国家的挺直腰杆。 美国情报部门后来在复盘中国核计划时,才恍然大悟,他们当初放走的,不仅仅是一个天才科学家,而是一个能够撬动一个国家战略平衡的“关键人物”。 他们后悔吗?想必是后悔的。他们误判了王承书的选择,更误判了一个民族在危难时刻所能迸发出的凝聚力与牺牲精神。 她的一生,完美诠释了什么叫做“干惊天动地事,做隐姓埋名人”。她的名字,或许不像杨振宁那样家喻户晓,但她的贡献,却同样重于泰山。