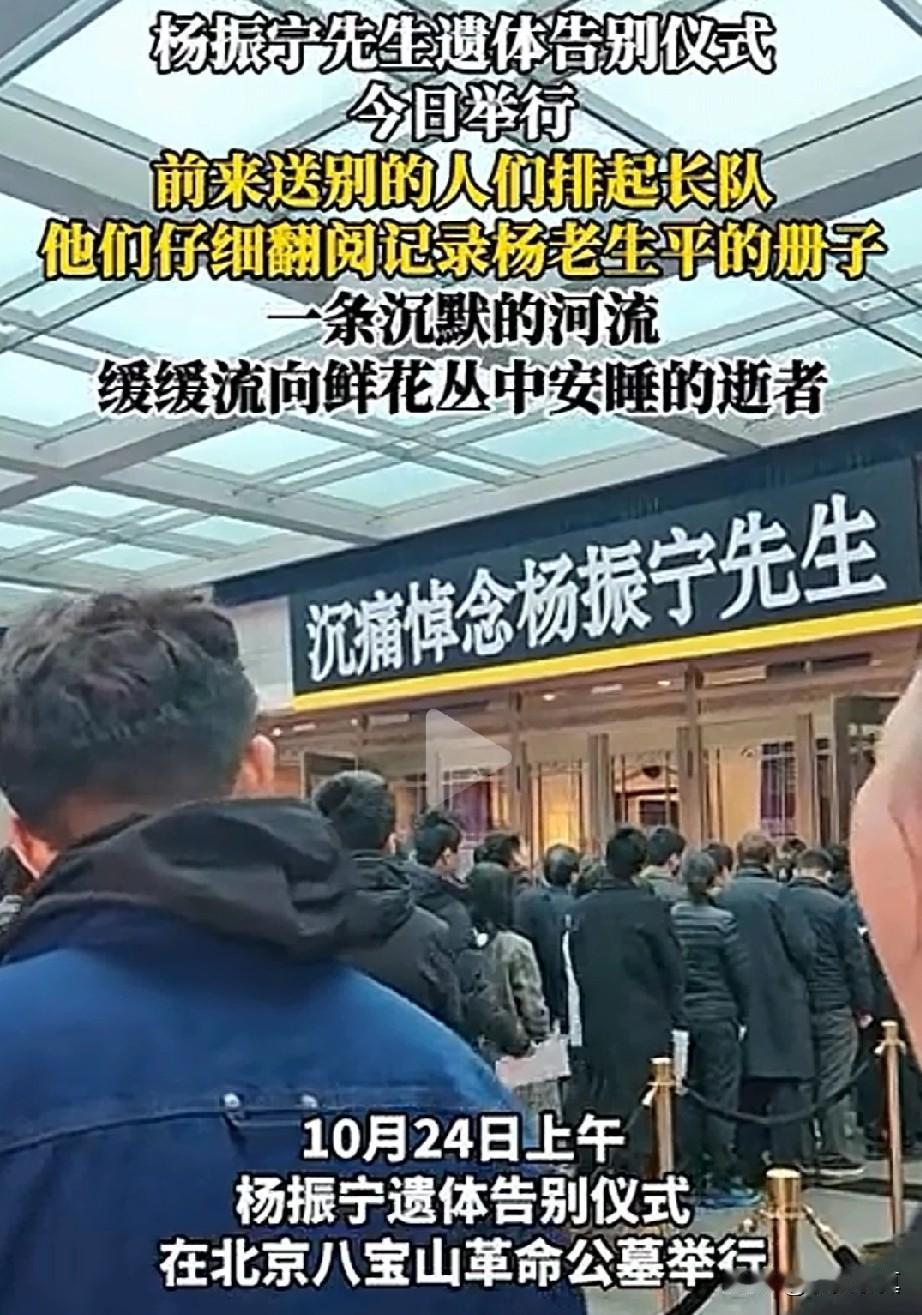

沉痛送别!杨振宁先生遗体告别仪式今日举行! 今晨的北京,天色微沉,八宝山门口却早早聚起了人。 有的拖着行李箱,赶夜车来的,有的特地从外地飞来,就为送杨振宁先生最后一程。 来的人里,有头发花白的老科学家,也有穿着校服的大学生,手里的花捧得紧紧的,神色里带着敬重,也有些不舍。 大礼堂里,花圈环绕,挤得满满当当,连走道都快站不下了。 空气里弥漫着纸花和清晨的露水味道,静悄悄的,大家都不愿打破这种肃穆。 其实,杨振宁先生的履历大家都听过无数遍了。 那些年少成名、获得国际大奖的故事,已经成了物理学界的传奇。 但今天,站在送别的队伍里,许多人想起的,未必是那些奖章和头衔,更多的是这个老人几十年来对我国科学的牵挂和坚持,还有他那种豁达的人生态度。 如果把杨振宁的一生拉成一条长河,最亮眼的部分当然是他在物理学上的突破。 但他始终没把自己当成“高高在上”的大师。 这种“接地气”的风格,不光拉近了和学生的距离,也让许多人第一次觉得,原来科学离普通人并不遥远。 杨振宁先生真正让人佩服的地方,还在于他那种把个人命运和国家紧紧绑在一起的情怀。 其实他完全可以留在国外,过安稳日子,但他却选择回到祖国,为我国科学发展操心出力。 早期我国科研条件远不如国外,杨先生却一趟趟回国讲课、带学生、建实验室,甚至为引进设备、争取国际合作四处奔波。这样的坚持,不是人人都能做到的。 在他眼里,科学不只是实验室里的那些公式和定律,更是一种推动社会进步的力量。 杨振宁常常和学生们说,做学问不能只盯着眼前的成绩,更要放眼未来,要有“为天下先”的担当。 他鼓励年轻人大胆创新,哪怕失败了也没关系,重要的是不断突破自我。 这种态度影响了无数后来者。 很多今天在世界学术舞台上活跃的中国科学家,年轻时都受过他的鼓励和指点。 今天的告别仪式上,很多人悄悄在心里回忆和杨先生的点滴。 有人想起他在讲座上鼓励大家要大胆提问,有人记住他在学术会上为年轻人撑腰,还有人念念不忘他那句“科学家有祖国”。 这些话看似简单,却成了许多人选择留在科研岗位、坚持下去的动力。 杨振宁先生的离去让人感到格外沉重。 他一生推动中外交流,帮助我国科学家走向世界,也让世界看到了我国科学的实力和潜力。 如今,杨先生安静地离开了,但他留下的学术精神和家国情怀,已经融进了无数科研人的血液里。 以后每当我们谈起物理、谈起科学家精神,杨振宁这个名字,都会被一代代人铭记。 这一场告别,不只是对一位物理学家的纪念,更是对一种精神的传承。 杨振宁用自己的选择和坚持,为我们诠释了什么叫真正的科学家,也让我们明白了科学背后的人文温度。 以后还会有很多科学家走上世界舞台,但杨先生那种“为国家、为人民”的情怀,永远是我们最需要守护的宝贵财富。 参考:今天,一起送别杨振宁先生——新京报