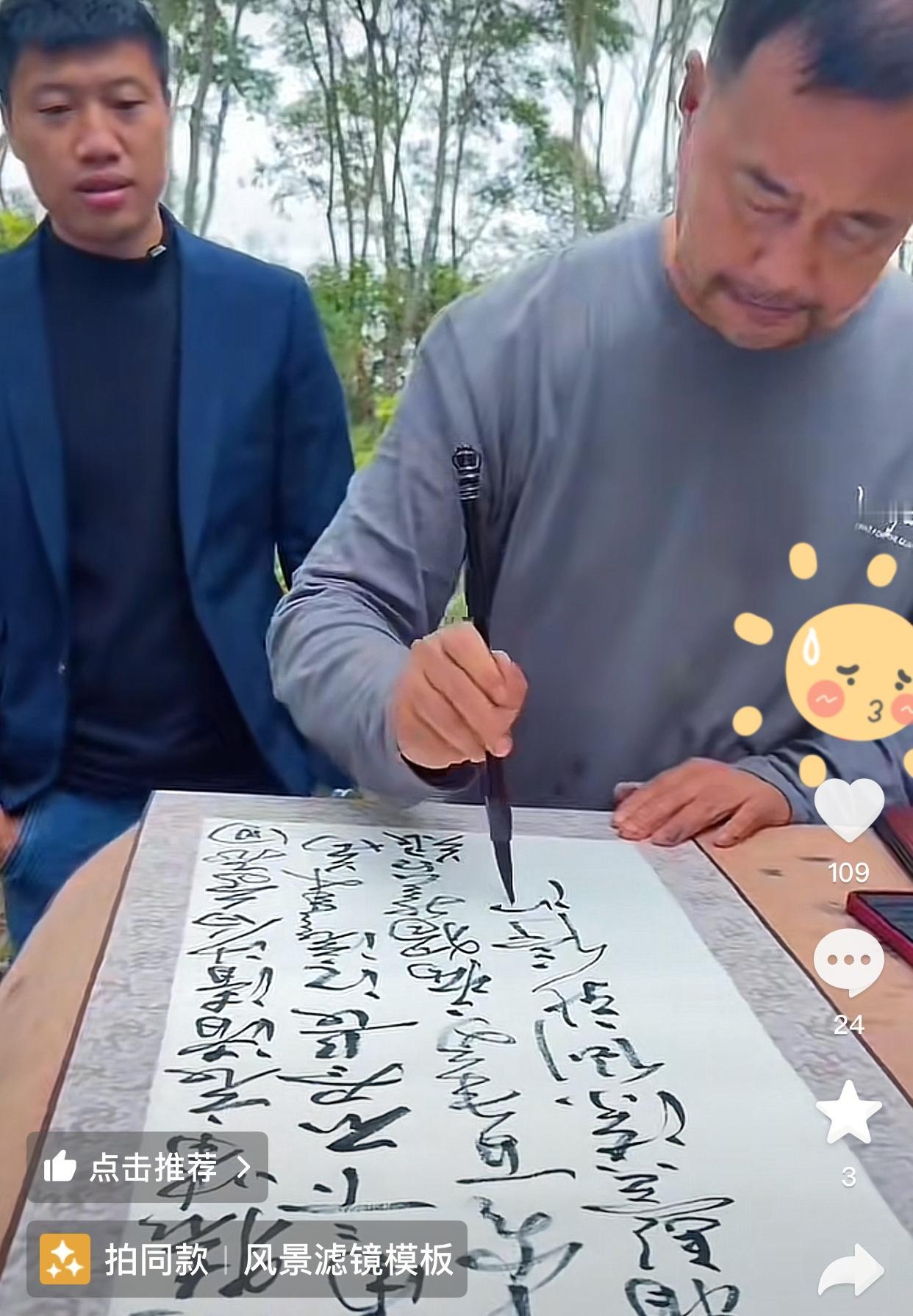

美国玉石泛滥成灾,为什么玉石只有在国内才值钱? 在加州蛇河峡谷,每年春天枯水期,一些本地居民会带着孩子去河床上“捡石头”,他们找到的,是一种淡绿色、油润的石块。 这些石头其实是透闪石质软玉,和中国人视若珍宝的和田玉,本质上是同一种矿石。 在中国,玉石早已不只是矿物,它是身份、是文化、是信仰的具象。 问题来了:为什么在美国,玉石几乎没有市场价值,甚至被当作废料填埋,在中国,它却能被炒到天价,成为亿万资产的象征? 美国其实是全球最富玉石储量的国家之一, 阿拉斯加、加州、犹他、俄勒冈等地都有丰富的天然软玉矿,尤其是阿拉斯加的玉石矿,其储量据估算,足够全球消费几十年。 犹他州的一家矿业公司负责人曾在2021年接受采访时表示,他们每年都要将数千吨开采出的玉石当作废料填埋,“没人买,也没人用,只能清场。” 为什么?不是玉石不好,而是没人认它的价值。 美国人对玉石没有感情,这种文化上的空白,直接导致了市场的缺位。 在美国主流社会,珠宝的审美标准是闪耀、透明、完美切割,钻石是永恒的爱,红蓝宝石象征尊贵。 而玉石——尤其是软玉,油润不透光,颜色偏暗,在他们眼中不过是一种“奇怪的石头”,没有象征意义,也不符合主流审美,注定难以进入消费市场。 早在1990年代,就有美国矿商试图打入亚洲市场,他们将阿拉斯加玉石切割成统一大小的方块,批量运往香港销售,结果是,几乎全部滞销。 原因很简单:切割破坏了玉石的天然皮色和形态,中国买家根本不认,最终这些玉石只能低价处理,甚至论吨甩卖。 在中国,玉石从来不是单纯的装饰材料,早在8000年前的红山文化,人们就以玉龙、玉璧作为权力与神性的象征。 到了商周时期,玉器成为礼制的一部分,有等级、有规制;到了儒家时代,玉石更被赋予了人格化的寓意,所谓“君子比德于玉”,仁、义、智、勇、洁——这些品格全都可以在玉石的质感里找到对应。 这不是简单的文化附会,而是一种深层的社会认同,用玉来表达身份、情感、愿望,已经成了中国人几千年来的共识。 到了现代,这种文化认同被资本和市场不断放大,尤其是在近20年,随着收藏热潮兴起,玉石逐渐从传统工艺品变成了一种资产。 在年轻一代中,玉石饰品逐渐成为婚礼、节日、纪念日的标配,象征“情比玉坚”“一生一世”。 这种需求,催生出一条完整的产业链,从新疆玉龙喀什河的采玉、到苏州工坊的雕刻、再到广州华林玉器市场的批发零售,甚至直播带货,构成了一套高效的价值转化系统。 普通玉料经过大师之手,价值可以提升数十倍、甚至上百倍,玉雕不仅仅是工艺,更是艺术与情感的表达。 在这个体系中,玉石不是“自然稀缺”,而是“文化稀缺”,它的价值不在于矿物本身,而是被整个社会赋予的象征意义和精神重量。 这就解释了为什么同样的玉石,在不同文化中有天壤之别的命运。 美国人对玉石没有“情感绑定”,所以它就是一块石头;中国人则把玉当作可以传家的“人间信物”,每一块玉,都有可能承载一个家族的记忆和希望。 2022年,一位中国藏家花了近200万元从香港买下一块未雕刻的玉石原料,运回苏州请一位雕刻大师定制成“观音像”。 这块玉料本身并不十分罕见,但雕刻完成后,它的市值被评估在800万元以上,藏家表示,“不是为了升值,是给我女儿留的传家宝。” 这样的观念,在美国基本不存在,即使是印第安原住民中,玉石也只是仪式用品,数量极少,影响有限。 这场关于价值的分裂,其实是文化的映照,美国是一个年轻的国家,他们更相信标准化、工业化、可复制的逻辑。 而中国,在玉石这件事上,坚守的是“天人合一”、形神兼备的审美观,不是只有贵,才值钱;是有故事,有情感,有寄托,才叫价值。 这也带来一个有趣的悖论:从资源角度看,美国玉石更不稀缺;但从文化角度看,中国玉石更“稀缺”。 这也是为什么,玉石始终难以成为一种全球性流通的高价值商品,像黄金、钻石那样依靠金融市场定价的方式,对玉石并不适用。 它的价值只能在特定文化中成立,离开这个语境,就回归成一块普通石头。 那么,美国有没有可能把玉石变成高价值商品?理论上可以,但现实很难。 首先得有认知,有文化基础,这意味着要教育消费者、影响审美、建立产业,从零开始构建一整套系统。 其次,要有情感链接,消费者必须相信,玉石不仅美丽,还能承载情感、祈愿、身份象征,这种“灵魂附加值”,才是玉石最核心的价格来源。 中国的玉石市场,正是靠这种文化叙事和工艺传承,构建起一个千亿级别的产业,而美国,哪怕资源丰富,依然只能眼睁睁看着它们被遗弃、被填埋,无法变现。 最后回到起点:为什么玉石在中国值钱?不是因为它稀有,而是因为它有故事、有情感、有文化的重量。 信息来源:中国日报网——中国玉石市场从“疯狂”回归理性