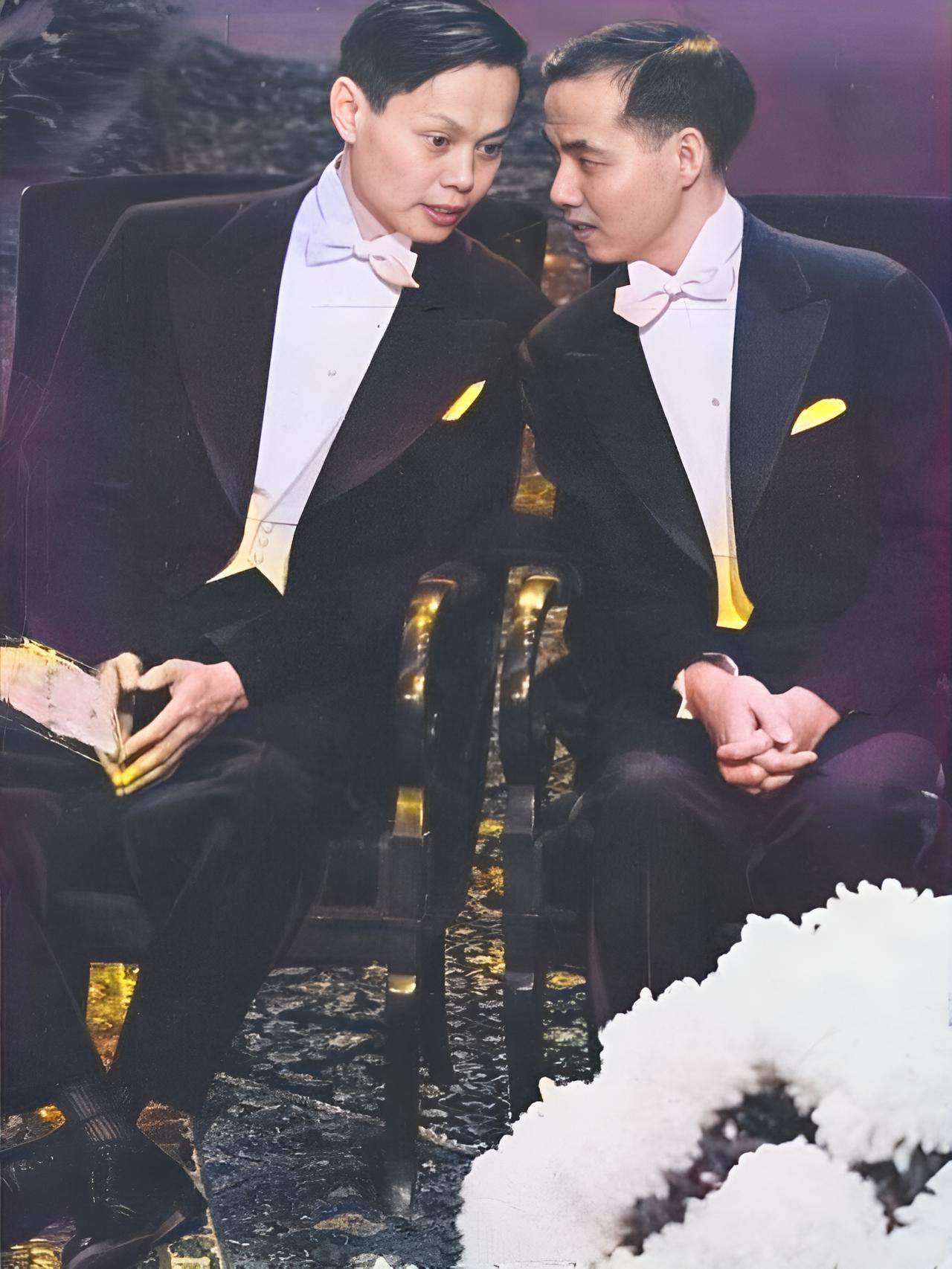

这是杨振宁与李政道在诺贝尔奖颁奖典礼现场。这一年,杨振宁35岁,李政道只有31岁。不论在日常生活中,还是在学术研究中,杨振宁都像大哥一样关照李政道。两人精诚合作也使得两人登上了人生的最巅峰。 瑞典斯德哥尔摩的诺奖颁奖典礼现场,镁光灯齐刷刷聚焦在两个年轻的东方面孔上。35 岁的杨振宁身着深色礼服,身姿挺拔,身旁 31 岁的李政道略显清瘦,眼神里满是锋芒。这一年,他们因提出 “弱相互作用中宇称不守恒” 理论,共同摘得诺贝尔物理学奖,成为首次获此殊荣的华人科学家,而这辉煌时刻的背后,是跨越十余年的相知与携手。 时间拉回 1946 年的芝加哥大学,李政道刚以研究生身份入校,虽有物理学大师费米担任学位论文导师,却总爱绕远路找杨振宁请教。 彼时杨振宁已在核物理领域崭露头角,比李政道年长四岁,又早几年踏入科研圈,看着这个才华横溢却略显青涩的后辈,自然而然地扛起了 “大哥” 的责任。他不仅耐心解答学术难题,还会分享自己做研究的思路与方法,在李政道迷茫时帮他找准方向,俨然成了他事实上的物理老师。 1953 年,李政道前往哥伦比亚大学任教,两人虽相隔两地,合作却从未中断。他们定下了每周互访的规矩:杨振宁每周抽一天从普林斯顿赶往哥伦比亚,李政道则在另一日奔赴布鲁克海文,这样的奔波一坚持就是六年。 那段日子里,他们的研究兴趣在基本粒子理论与统计力学间切换,思维碰撞出无数火花。两人气质与趣味虽不相同,却能精准捕捉到对方的想法,这种深度契合让合作效率极高,产出了一系列重量级研究成果。 杨振宁在科研界早有声望,深知后辈成长不易,在合作中总是刻意 “往后靠”。他敏锐地避免挡住李政道的发展道路,在事业上全力扶持,公开场合也从不刻意强调自己的资深地位,默默为两人的合作筑牢根基。 李政道后来也坦言,这段合作对他的事业有着决定性影响。1956 年,两人将研究重心放在了 “宇称守恒” 这一物理学界公认的定律上,经过无数次演算与争论,大胆提出了宇称在弱相互作用中并不守恒的颠覆性观点。 这一理论起初并不被看好,毕竟 “宇称守恒” 已被奉为圭臬多年。但他们没有退缩,不仅完善理论推导,还积极推动实验验证。当实验结果最终证实他们的猜想时,整个物理学界都为之震动,这一发现彻底改变了人类对微观世界的认知,也为他们铺就了通往诺奖的道路。 瑞典皇家科学院的评选委员会在筛选候选人时,收到了全球专家的提名,经过多轮评估与投票,最终将奖项颁给了这对打破传统认知的年轻科学家。 拿到诺奖后,两人的合作还延续了五年,直到 1962 年才因种种原因渐行渐远。但在杨振宁的记忆里,那段 16 年的交往始终值得回味。 从芝加哥校园里的师徒相授,到跨城奔波的并肩攻关,再到诺奖台上的并肩而立,他们用 11 年的紧密合作书写了科研史上的传奇,也留下了一段跨越年龄的兄弟情谊。那些年里,相互尊重的默契、彼此扶持的温暖,与他们的学术成就一样,被永远镌刻在科学史上。 如今再看那张诺奖现场的老照片,两个年轻人的笑容里,藏着的不仅是科研突破的喜悦,更是历经岁月沉淀的信任与情谊。他们的故事告诉世人,顶尖的科学成就,既需要天才的灵光乍现,更离不开长久的坚守与真诚的相伴。 对此,你们有什么看法,欢迎评论留言~