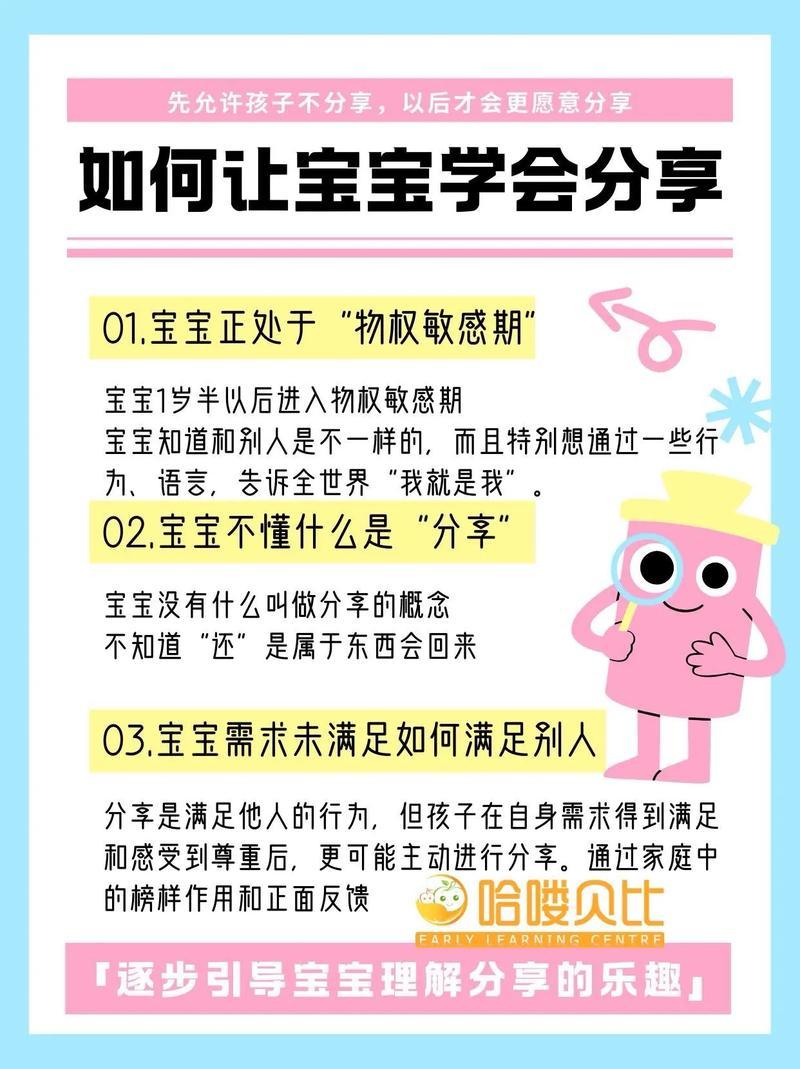

想孩子懂的分享,要先忍受孩子的自私父母情绪价值 孩子成长 教育成长经验 在孩子的成长过程中,分享是一项极其重要的社会技能,也是培养孩子良好品格的重要体现。它不仅关系到孩子与他人之间的交往,更影响着他们未来的人际关系、合作能力以及情感发展。然而,许多家长在教育孩子学会分享的过程中,常常会遇到诸多挫折。为什么有的孩子一开始表现出自私、固执、不愿分享的行为?又该如何引导他们逐步学会分享的同时,理解和忍受孩子的自私呢?这背后其实蕴藏着深刻的教育哲理——想让孩子懂得分享,必须先学会忍受孩子的自私。 首先,孩子的自私行为是成长的必经阶段。幼儿期的孩子由于认知发展尚未成熟,尚未完全理解“他人”和“分享”的概念。他们的世界还处在“我”中心的阶段,认为自己的东西就是最重要的,自己的需求优先于他人。这种自私的表现,实际上是他们认知和情感发展的自然反应。比如,孩子在玩具面前不愿意让给别人,哭闹不愿分享,甚至会抢夺别人的东西。这些行为并不是他们故意作恶,而是他们还没有学会如何控制自己的欲望,也还没有理解“分享”的意义。 因此,家长在面对孩子的自私行为时,首先要明白这不是孩子的“坏”表现,而是成长的正常阶段。我们不能一味地责怪孩子“自私”,而应理解他们的心理需求和发展阶段。试想,如果家长一味强制孩子分享,可能会让孩子产生逆反心理,甚至对分享产生抗拒。这时,家长需要做的,是用耐心和理解去引导孩子,而不是简单地否定或惩罚。 其次,想让孩子学会分享,必须先让他们学会忍受自私。换句话说,家长要帮助孩子理解:在他们的成长过程中,遇到自己想要的东西不能总是如愿以偿,也要学会等待、忍耐和理解他人。这一过程,就像是“忍受孩子的自私”,是培养他们情感调节能力和社会责任感的必要步骤。比如,当孩子抢了玩具,家长可以温和但坚定地告诉他们:“这个玩具是哥哥的,你可以等一会儿再玩。”或者“你现在想玩这个,但你也要学会等一会儿,让别人也玩一会儿。”这样的引导,实际上是在让孩子体验等待和忍耐的过程,让他们逐渐理解“分享”的价值。 在这个过程中,家长还可以通过示范作用来影响孩子。比如,家长自己在日常生活中积极分享,关心他人,用行动告诉孩子“分享”的意义。孩子在模仿中会逐渐理解,分享不仅仅是父母的要求,更是一种生活的态度。比如,家长可以和孩子一起分享自己的食物、物品,或者帮助邻居、朋友,培养孩子的同理心和责任感。 此外,建立良好的家庭氛围也是关键。家庭成员之间的和谐相处、相互尊重,为孩子树立了良好的榜样。家长可以在日常生活中,鼓励孩子表达自己的感受和需求,同时也引导他们理解别人的感受。比如,在玩游戏时,家长可以引导孩子说:“你喜欢这个玩具,但你也要让弟弟玩一会儿。”这样,孩子在实际情境中学会了体谅和分享。 当然,教育孩子学会分享,还需要耐心和时间。每个孩子的成长节奏不同,有的孩子可能一开始表现出强烈的自私,但随着年龄增长和经验积累,他们会逐渐懂得分享的意义。家长要有耐心,不要急于求成,也不要因此而失去信心。相反,要在孩子的每一次尝试中给予肯定和鼓励,让他们感受到分享带来的快乐和满足。 同时,家长也要避免用“分享”作为惩罚或强制的工具。比如,不要用“如果你不分享,就不给你玩具”这样的威胁,而是要用温和的引导,让孩子在自愿的基础上去体验分享的乐趣。比如,可以设置一些“分享奖励”机制,鼓励孩子主动分享,比如说:“今天你和朋友一起玩得很开心,爸爸妈妈为你感到骄傲。”这样,孩子会逐渐明白,分享不仅仅是责任,更是一种带来快乐的行为。 总结来说,想让孩子懂得分享,必须先学会忍受孩子的自私。这是一个循序渐进、由内而外的过程。家长的理解、耐心和示范作用,是引导孩子从自私走向分享的关键。只有在尊重和包容孩子成长中的“自私”时,才能帮助他们建立正确的价值观,学会真正的分享。让我们用爱和耐心陪伴孩子成长,让他们在理解和忍耐中,逐步领悟到分享的美好,从而成为懂得关爱他人、乐于分享的人。