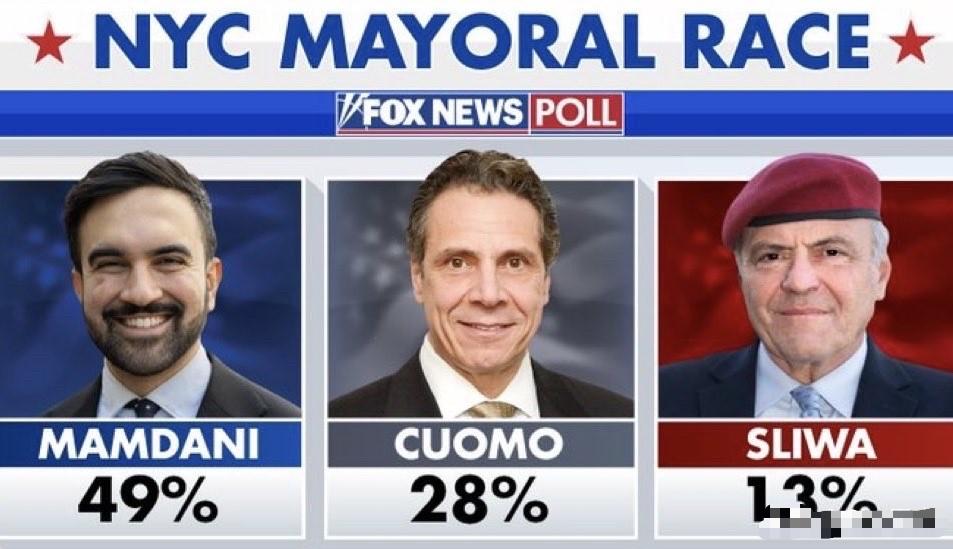

这次纽约市长选举,绝不是简单的“人口结构变化”问题。真正的问题在于价值观的倒塌。 白人中产不去投票,传统保守派早已被舆论污名化;而左派媒体、校园、社交平台这些年不断灌输“政治正确”的毒药,让许多年轻人宁可支持一切“非主流”,也不敢说一句支持传统。 于是就出现了这种极端的结果:他们宁可让一个穆斯林候选人掌权,也不要一个有基督信仰背景、讲秩序、讲责任的保守派上台。 这不是民主的胜利,而是信仰真空后的混乱选择。纽约,只是美国撕裂的一个缩影。 我们常常谈论沉默的大多数,但很少去探究他们为何沉默。在纽约这样的都市里,那些曾经构成社会稳定基石的白人中产,他们的缺席并非偶然。 这并非简单的政治冷漠,而是一种更深层次的疏离感。当他们秉持的勤奋工作、家庭责任、遵守秩序等传统价值观,在公共舆论场中被不断贴上“过时”、“特权”甚至“不道德”的标签时,他们的声音便被淹没了。 他们感觉自己被时代抛弃,无论投给谁,都无法改变那种被审视、被批判的尴尬处境。于是,沉默成了他们最无奈的抗议,不去投票,成了他们对这个“新世界”最消极的抵抗。 与此同时,传统保守派的处境则更为艰难。他们早已不是那个在辩论桌上与对手唇枪舌剑的群体,而是被精心塑造的“反派”。 舆论的机器高效运转,将保守的观点与偏见、歧视、仇恨画上等号。在校园里,学生们学到的不再是思辨,而是如何给异见者贴标签; 在社交平台上,算法推荐的不是多元的观点,而是不断加固你既有偏见的回音壁。一个保守派想要发声,需要付出的代价可能是被网暴、被解雇、被社会性死亡。 这种无形的压力,形成了一种寒蝉效应,让许多温和的声音在发出来之前就选择了自我审查。这种污名化的过程,悄无声息地剥夺了一个重要思想流派在公共领域的生存空间。 那么,当一端被压制,另一端自然就会膨胀。左派媒体、校园和社交平台这些年所构建的,其实是一种新的道德秩序。这种秩序的核心,就是“政治正确”的绝对化。 它像一种温和的毒药,慢慢渗透进年轻人的认知体系。在这种体系下,支持“非主流”不再是一种选择,而是一种姿态,一种证明自己“开明”、“进步”、“有同情心”的社交货币。 年轻人被鼓励去拥抱一切看似“被压迫”的符号,而无需去深究其背后的复杂性。说一句支持传统,可能会招来朋友的侧目; 而高喊一句颠覆性的口号,却能收获满堂喝彩。这种激励机制,让许多人宁愿选择安全的“叛逆”,也不敢触碰危险的“常识”。 于是,选举就变成了一场象征性的仪式。候选人的具体政策、执政能力、过往政绩,在某种程度上变得不再重要。重要的是他/她所代表的符号意义。 一个代表着“非主流”、“多元”、“颠覆”的候选人,天然就占据了道德高地。而一个有着基督信仰背景、强调秩序和责任的保守派,无论其个人品格多么高尚,都会被先入为主地归为“旧势力”的代表。 人们投票,不是在选一个市长,而是在选一种身份认同,是在向世界宣告“我是谁”。他们宁可让一个代表着“改变”的符号掌权,也不愿接受一个代表着“延续”的保守派。 这背后,是信仰的真空在作祟。当传统的宗教信仰、家庭观念、国家认同被削弱后,人们需要新的东西来填补内心的空虚。而激进的政治理念,恰好提供了这种替代品,它给了人们一种虚假的使命感和归属感。 这绝不是民主的胜利,民主的精髓在于理性的辩论和审慎的选择,而非情绪的宣泄和符号的崇拜。当一个社会的大部分成员不再共享一套基本的价值判断,不再能够进行有意义的对话时,民主的根基就已经动摇了。 纽约的这次选举,就像一场社会实验,展示了当价值观倒塌后,混乱是如何以“民主”的名义登场的。这不仅仅是纽约一个城市的故事,它更像是一个预演,预示着整个美国可能面临的未来。 当一个国家的撕裂已经深入到灵魂层面,我们又该如何寻找弥合的路径?这或许是每一个身处其中的人,都无法回避的问题。