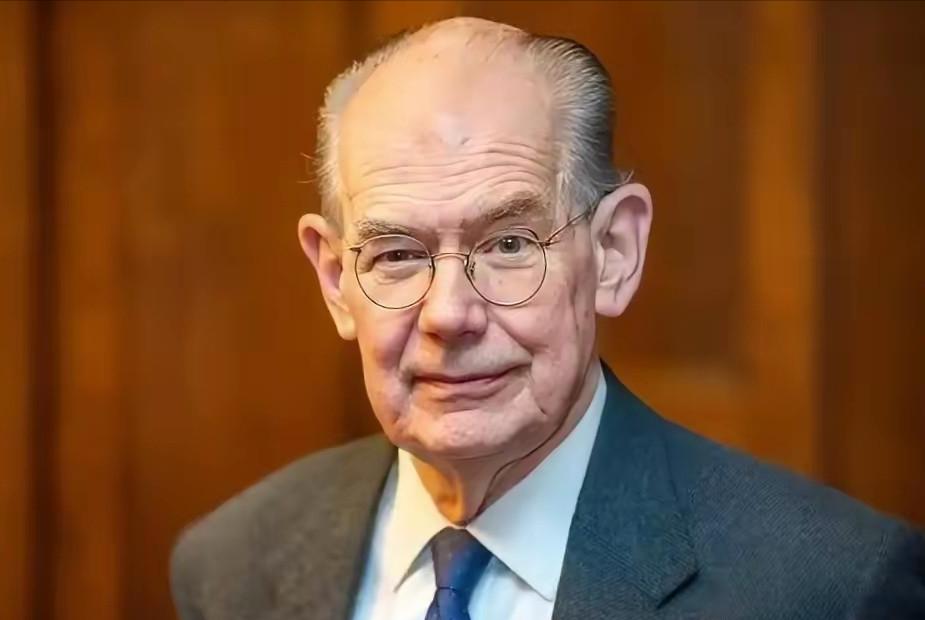

美国专家发出警告!中国已经养成了一个危险的坏习惯,那就是低估了美国的报复意愿和能力! 美国从来都是个记仇的主儿,只要觉得自己的地位被挑战、利益受损失,不管对方是敌人还是盟友,说报复就报复,半点儿不含糊。 美国前国防部顾问、曾在白宫国家安全委员会任职十年的罗伯特·哈钦斯,最近在《外交政策》上抛出的观点,把不少关注中美关系的人惊到了。他直言中国正养成一个危险的坏习惯——严重低估了美国的报复意愿和能力,而这种低估,很可能会触发无法预料的连锁反应。 哈钦斯的核心论点,其实是在描绘一个他眼中的美国形象。在他看来,美国从来就不是一个宽宏大量的国家,反而像个记仇的账房先生,把每一笔挑战和损失都记得清清楚楚。 只要它觉得自己的全球老大地位受到了动摇,或者自己的核心利益被触碰了,那它一定会报复,而且下手从不手软。 这种报复心,不会因为对方是盟友就有所收敛,也不会因为对方是所谓的“敌人”就变得更加激烈,它的行动逻辑高度一致,那就是维护自己的绝对优势。 哈钦斯认为,中国方面似乎没有完全吃透这一点,总在试探美国的底线,以为对方的警告只是口头上的恫吓,这种误判,恰恰是最大的风险所在。 这种说法并非空穴来风,翻开历史书,美国的“报复史”可谓源远流长。很多人可能还记得上世纪八十年代,当日本经济如日中天,汽车和电子产品大举占领美国市场时,美国是怎么做的? 它没有选择温和的协商,而是通过《广场协议》等一系列组合拳,强行逼迫日元升值,直接刺破了日本的经济泡沫,让日本陷入了“失去的二十年”。 日本当时可是美国在亚洲最重要的盟友,尚且遭到如此对待,更不用说那些被美国视为对手的国家了。 从对古巴长达半个多世纪的经济封锁,到对伊朗、俄罗斯等国实施的极限施压,美国的手段向来是全方位、长周期的,它有的是耐心和工具,直到对方屈服为止。这些历史案例,似乎都在为哈钦斯的警告提供注脚。 那么,回到当下的中美关系,这种“低估”又体现在哪里呢?从贸易战到科技战,从南海问题到台湾问题,中美之间的博弈几乎涵盖了所有领域。 在一些观察家看来,中国在面对美国的压力时,表现出了相当的战略定力,似乎认为美国国内政治撕裂、社会问题重重,已经没有足够的精力和实力来发动一场全面的、持久的对抗。 或许还有一种判断,认为中美经济深度捆绑,美国离不开中国的市场和供应链,因此不敢真的“掀桌子”。 这种想法,可能正是哈钦斯所担心的“坏习惯”的根源。它基于一种理性的计算,却可能忽略了决策中非理性的、情绪化的因素,尤其是当一个大国感到自己的尊严和地位被公开挑战时。 哈钦斯警告的“无法预料的连锁反应”,听起来就让人心头一紧。这背后指向的是一种可怕的情景:误判。 如果中国基于自己的判断,采取了一个它认为在可控范围内的行动,但这个行动在美国看来,却是不可逾越的红线,那么美国可能会以一种远超中方预期的强度和方式进行报复。 这种报复一旦启动,就像滚下山的雪球,会越来越大,最终将双方都拖入一个谁都不想看到的深渊。届时,再想踩刹车,可能就为时已晚。 这不仅仅是军事上的风险,更可能是经济、金融、科技等领域的全面脱钩和对抗,其破坏力将是全球性的。 当然,美国专家的警告,本身也可以被看作是一种心理战,是为美国采取更强硬政策寻找舆论铺垫。它试图塑造一种“美国随时会暴走”的形象,来迫使中国在博弈中让步。 但抛开这种动机不谈,哈钦斯提出的“低估风险”本身,确实是一个值得深思的问题。大国之间的相处,最怕的就是一厢情愿和战略误判。 理解对手的真实想法,哪怕那个想法看起来并不那么“理性”,也是制定自身策略的前提。 美国究竟是一个会为了维护霸权而不惜一切代价的“复仇者”,还是一个会被现实利益和国内矛盾牵制的“纸老虎”? 这个问题的答案,或许将直接决定未来几十年的世界格局。对于哈钦斯的这番言论,你又是怎么看的呢?这究竟是危言耸听,还是一剂及时的清醒剂?