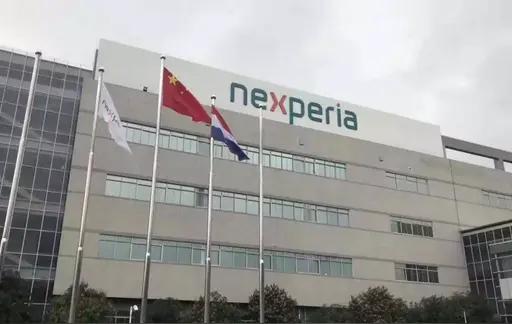

安世半导体案例告诉我们:以后对外收购兼并企业最好的办法不是将它救活继续经营而是想办法将其肢解吸收。 那些年风靡全国的老品牌,好像在一夜之间就集体消失了。走进超市,不再看到“熊猫洗衣粉”的身影,商场的柜台也再难找到“小护士”面霜。 它们没有被遗忘,而是被悄悄清除出了市场。有人说,这是市场竞争的结果,但细看之下,却像一场精心编排的资本洗牌。 在九十年代和二十一世纪初,这些品牌几乎陪伴了我们整个生活。“小护士”曾经是家家户户的护肤启蒙,“熊猫”洗衣粉更是日常必备。 可当外资巨头踏入国内时,这些名字一个接一个消失。宝洁买下“熊猫”洗衣粉,生产线不久就被转去做“汰渍”和“碧浪”,原来的产品再也没能出现在市场上。 欧莱雅收购“小护士”,口口声声说要把它做成中国第一品牌,没多久货架就换成了“卡尼尔”,那个熟悉的名字彻底被撤下。 同样的情况,也出现在“活力28”和“扬子冰箱”上。一个被外方以合资的名义收购后彻底雪藏,一个在被控股后被迫换了管理层,原有销售网络被解散,品牌从此不复存在。 这些公司陷入的不是经营危机,而是被彻底“拆解”的命运。外资收购从来不是为了拯救对方,而是为了更快地清理竞争者,换上自己的品牌。表面上看是合作,本质上却是吞并。 更让人唏嘘的是,那些“看似活下来”的品牌,也只是换了一个方式慢慢被掏空。南孚电池被外资买下后,研发部门几乎停工,原有的市场被同属集团的竞争品牌蚕食。 品牌表面还在,灵魂却早已不属于自己。它们没有立刻“死去”,但所有关键的决定权,早已被别人握在手中。 闻泰科技收购安世半导体时,选择了最温和的策略保留原班人马,尊重对方文化,希望实现真正的融合。 这种带着诚意的合作,却因为双方理念差异太大,最终陷入了僵局。外方不愿改变既定的战略,中方想推动整合,两边都退不了,结果一场用心良苦的收购成了拉锯战。 这一幕幕并购故事,让人不得不反思,到底什么才是真正的“成功收购”。外资的手段冷酷,却懂得精准出手要么拿走产能,要么接管渠道,从不犹豫。 而我们出手的时候,总想着把别人完整地接纳进来,不愿破坏、不敢调整,反而被卡在中间,耗尽了时间和资源。 收购,从来不是做慈善。它是一场关于实力和掌控的较量。那些从市场上消失的国民品牌,不是因为产品不行,而是因为在资本的博弈中,被人先看透了本质谁能掌握核心资源,谁就拥有了未来。 学会取其所需、弃其所困,才是真正的“吸收”,否则,不管收的是别人还是被别人收购,结局都一样—要么被别人拆解,要么被自己的理想消磨。 曾经的“小护士”与“熊猫”,是那个年代的象征,如今成了资本角力的注脚。那些名字的消失告诉我们一件事。 在商业世界里,感情从来不是筹码,真正的胜负,取决于你能否把对方最有价值的部分,变成自己的力量。这场关于收购与被收购的游戏,没有赢家,只有谁学得更快、算得更准。